區聞海:每天有人死

每天也有人去世,即是每天有人死。

兩個說法不是一樣的,說「每天有人死」,迫近面前,感覺強烈一點。

因為懶散,朋友同學網絡日久失修,若有若無。復活節後忽接醫學院洋同學電郵,說6月來香港度假,相約catch up。這不是特別熟絡的舊交,但印象良好,樂得招呼,而且在心中不那麼懶散的一角,也想聊聊,聽他報道老師和同學的去向。

他說,醫學院院長Dr. Aronson今年走了,九十二歲,最後一年還有為報刊寫文章。我回郵說,那是好事,我也喜歡寫東西,想着退休後寫書。電郵發出去,才察覺自己本來想說的是:有一天我們也會死,未必有九十二歲。我希望死前還有精神和興趣寫東西。

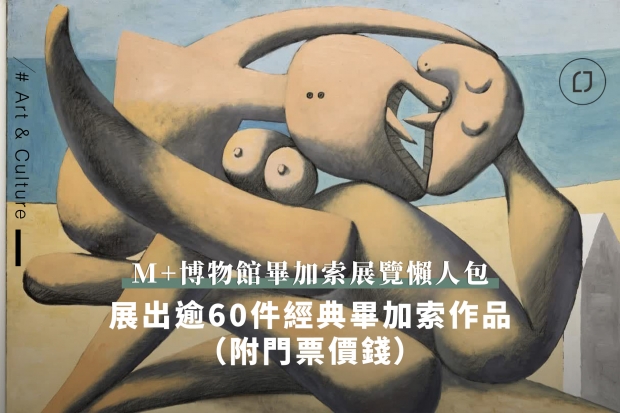

《死在香港 見棺材》及《死在香港 流眼淚》兩書,在提示政府和醫療服務工作者,香港的欠缺。

《死在香港 見棺材》及《死在香港 流眼淚》兩書,在提示政府和醫療服務工作者,香港的欠缺。

面對現實

同學又回郵報道:不幸地,K也在去年去世了,我愣住一陣,上醫學院第一年,我搬出宿舍,跟三個洋同學租房子住。一個愛鑽書本,識希臘文還有俄文,一個儍兮兮應付功課,一個聰明好勝出言不遜,K是第三個。第一年我們成績相若,有時互相練功準備考試,第二年我已經在後面「食塵」。一班六十人,畢業各自申請醫院的駐院培訓職位,K最厲害,被哈佛的教學醫院麻省總醫院(MGH)錄用,進了殿堂。

我沒有問K是怎樣走的,6月見面才談吧。

4月中收到兩本書,一本名為《死在香港 見棺材》,第二本《死在香港 流眼淚》,陳曉蕾、周榕榕、蘇美智的專題調查專著。晚上揭揭看看,其中四方八面上下左右地寫這個城市的死和傷逝的方式。不教你參透,老老實實叫你面對,還有是提示政府和我這樣做醫療服務工作的人,香港的欠缺。

第二天上班,在電梯遇上行政總裁梁栢賢醫生。他說,Andy昨天走了。Andy是董事會成員,身患嚴重長期病的熱心義工,愛大聲談笑。有一年與他同坐遴選委員會選傑出員工,他把資料讀得比我還透,原來大聲談笑裏面有細心服務的精神。

對,我就是想說,有一天我也會死,我希望死前還有精神做有意思的事。

還有,希望到時死在香港不是太艱難。

文:區聞海