雅韻流芳:從救劇傳奇《十五貫》、婚姻鏡鑑《獅吼記》到咫尺乾坤折子戲

《十五貫》

《十五貫》

崑曲六百載,「百戲之祖」之譽絕非虛名。其美在於「演」,觀眾不是光聽細膩婉轉的「唱戲」,而是看「演戲」,演員身段如行雲流水,顧盼神飛間滿台生風,舉手投足皆成畫卷,堪稱極致的視聽享受,餘韻悠長,直教人回味。作為今屆中國戲曲節的壓軸節目,浙江京崑藝術中心(崑劇團)(下稱浙崑)將於 8 月來港,通過三場不同的表演,為中華文化節鋪開一卷雅俗交融的崑曲美學長軸。

雅俗共冶雙璧璨

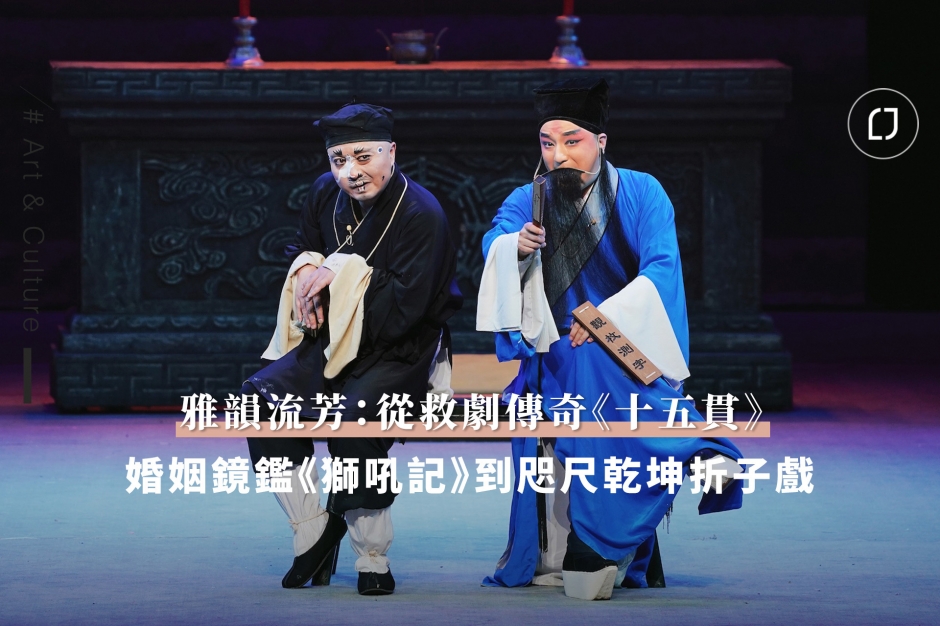

文人墨客淬鍊的崑劇文學,向有「案頭場上兩擅其美」之稱。其文字精練高雅,卻典雅中蘊含普世魅力,深具雅俗共賞之妙。此次浙崑帶來的《十五貫》及《獅吼記》兩大名篇,恰成絕佳例證。《十五貫》以平反冤獄為主軸,劇中清官況鐘夜訪疑兇婁阿鼠的〈訪鼠〉一折,兩人椅上博弈猶如驚心暗戰,將雅緻唱腔化入懸疑敍事,情節跌宕,引人入勝;《獅吼記》則掀翻才子佳人窠臼,是崑劇中罕見的輕喜劇,陳季常跪池受罰時,顫抖水袖與柳氏嗔怒眉眼交鋒,諧謔中暗藏夫妻角力哲學。雅者沁人心脾,俗者妙趣橫生。一莊一諧,既見崑劇文雅之極致,亦顯其通俗諧趣之活力。

《十五貫》

《十五貫》

一戲救贖啟新章

1956年,浙崑前身浙江崑劇團將傳統劇目《雙熊夢》改編為《十五貫》,在中南海懷仁堂演出,獲毛澤東、周恩來等國家領導人高度讚譽,周恩來觀劇後更慨嘆:「一齣戲救活一個劇種。」此言非虛 — 當崑曲被斥為「封建殘餘」時,此劇以「實事求是」之現代精神注入古調:況鍾秉燭查案的〈疑鼠〉,官袍翻滾間盡顯司法正義;婁阿鼠作賊心虛在〈訪鼠〉測字時上躥下跳,鼠態百出,更成丑行美學典範。《人民日報》終以社論定音,發表〈從「一齣戲救活了一個劇種」談起〉,盛讚其藝術成就,終使式微的崑劇重煥生機,成為崑曲史上不可銘滅的豐碑。薪火相傳七十年,浙崑恪守「傳世盛秀、萬代昌民」的傳承譜系。從「傳」字輩大師周傳瑛、王傳淞奠定基石,到今日「萬」字輩的鮑晨、田漾接棒擔綱,代代相傳,藝術生命歷久彌新,令人期待。

《十五貫》

《十五貫》

獅吼深閨悟情綱

《獅吼記》

《獅吼記》

家傳戶曉的《獅吼記》,靈感源自蘇軾詩句「忽聞河東獅子吼,拄杖落手心茫然」,明代汪廷訥附會虛構其好友陳季常懼內的諧趣情節。此劇乃浙崑「世」字輩「巾生魁首」汪世瑜代表作之一,以巾生儒雅消解懦弱,成就〈跪池〉經典,今傳至「萬」字輩曾杰、胡娉等接棒演繹。劇中角色立體豐富,塑造極考功力:柳氏獅吼非跋扈,實為求專情,潑辣嬌媚;陳季常畏懼非無能,乃是懂退讓,愛妻深切。表層是悍婦與懦夫的打鬧日常,深層卻揭示夫妻相處真諦。柳氏與陳季常最終因愛意與包容而和解,點明「執子之手長相親,家庭和睦萬事興」之理。觀眾笑聲裡悟得愛情真諦 — 悍與懦不過表象,敬與愛方是婚姻樑柱。

《獅吼記》

《獅吼記》

折子乾坤聚戲魂

浙崑壓軸精選五齣文武折子戲,薈萃「代」字輩優秀演員,傳播崑曲之美。戲碼源自歷史傳奇,包括湯顯祖「玉茗堂四夢」之一《南柯記》的《瑤台》、清雜劇《吟風閣》的《罷宴》、明傳記《紅梨記》的《亭會》、崑曲首部傳奇《浣紗記》的《寄子》,以及熱鬧武戲《雷峰塔》的《水鬥》。唱唸做打各擅勝場,實為崑曲美學縮影。鍾情唱腔者能品韻味悠長,喜愛武打者可觀驚天動地的熱鬧場面,滿足不同觀眾的藝術偏好。浙崑此行,猶如展開三軸歷史長卷:救亡圖存的《十五貫》是崑曲風骨,機鋒處處的《獅吼記》顯其靈性,千錘百鍊的折子戲見其魂魄。三場演出帶領觀眾穿越時空,細味崑劇歷久彌新的藝術魅力與雅俗共賞的生命力。

傳統折子戲專場《雷峰塔‧水鬥》

傳統折子戲專場《雷峰塔‧水鬥》

(資料由康文署提供)

浙江京崑藝術中心(崑劇團)

日期:8月15至17日(星期五至日)

時間:晚上7時30分(15/8、16/8) / 下午2時30分(17/8)

地點:高山劇場新翼演藝廳

票價:$450、$350、$250

網址:www.ccf.gov.hk/tc/programme/zhejiang-jingkun-art-center-kun-opera-troupe

門票現於城市售票網發售