荒誕世界中的悲/喜劇《等待果陀》

故事其實很簡單——就是沒有故事,只有「等待」。舞台上的一棵樹前面有四個人:兩位流浪漢主角、兩位飾演主僕的配角,一同「等待果陀」。果陀是誰?是什麼?何時會到?會來嗎?遇到的時候,又知道那一定就是「果陀」嗎?連存在與否、來臨與否都不能確認的話,這個等待又有意義嗎?有意義的等待才「應該」去等嗎?鄧樹榮戲劇工作室即將於12月12-28日呈獻「悲喜.荒誕.兩幕劇《等待果陀》」,由林家棟及朱栢謙主演、以及BabyJohn蔡瀚億跟倪秉郎的精彩演出。「我想,人類的文明史,應該都是一個荒誕的世界,」本劇目的翻譯及導演鄧樹榮如是說。在後疫情年代推出《等待果陀》,對導演及兩位主角而言,又有什麼意義?

TEXT BY JAZ KONG

PHOTO BY BEN TAM

Stylist︰Jade Leung

Dresser︰Janice Pang

MUA︰Maggie Lee (Lam Ka-tung), Julie Hui@JLAB (Tang Shu-wing, BabyJohn Choi), Sandra Wong@JLAB (Chu Pakhim, Ngai Ping-long)

Hair︰Moe@Backyard Styling Room (Lam Ka-tung), Kenki Lau (Chu Pak-him), Amos Chan (BabyJohn Choi)

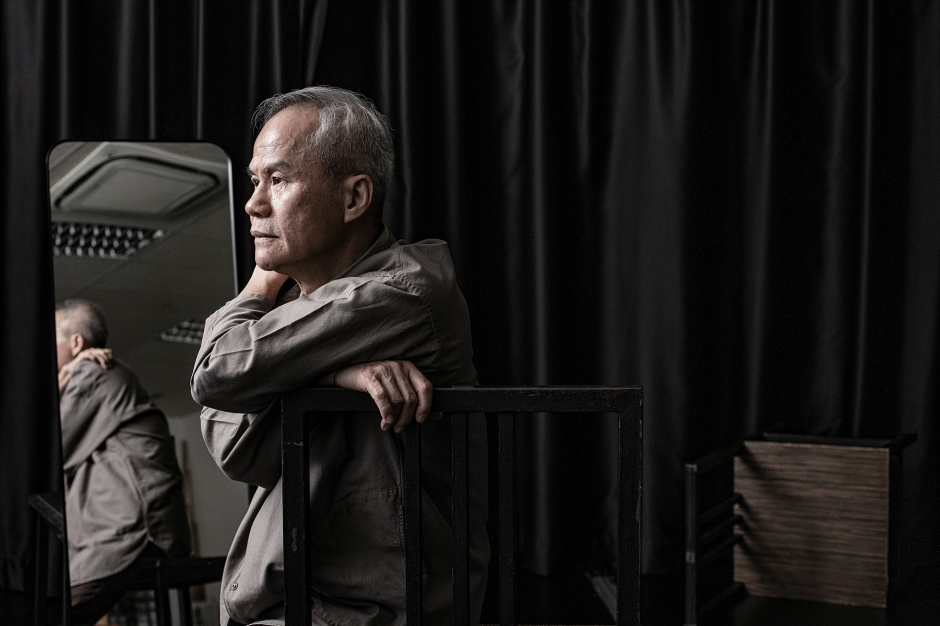

後:鄧樹榮導演、前(左起):朱柏謙、倪秉郎、蔡瀚億、林家棟

後:鄧樹榮導演、前(左起):朱柏謙、倪秉郎、蔡瀚億、林家棟

果陀之約

《等待果陀》可說是世上最具代表性的荒誕劇。原文由諾貝爾文學獎得主Samuel Beckett寫下,1952年面世,在二戰之後第七年探討存在意義,可說是一個完美的切入點。此劇可以說是沒有故事線,只有兩名流浪漢在大樹前等待「果陀」,他/衪/牠/它卻遲遲未有出現;當中遇到路過的主僕,四人開始談論生命。這個劇目自出版之後陸續被改編及演繹;碰巧地,於上月開始,紐約Broadway亦開始演出由奇洛李維斯及Alex Winter主演的版本,似乎回應了鄧樹榮導演所提到現在這個時間點演出的重要性,從百老匯的宣傳也帶出了此劇的另一個重點:「Waiting for Godot is the greatest play ever written about nothing. Nothing and everything. But mostly nothing.」

「『等待』本身不是一個戲劇情節,因為它沒有一些很明顯的起承轉合。」鄧樹榮導演提到此劇所吸引他的地方,就解釋說「當時在巴黎首演的時候可說是毀譽參半;後來才開始有更多人關注。去到近幾年,看到世界發生這麼多的事情,又經歷了疫情——世界如此荒誕,根本就是人生的一個本質,而不是一時的風尚,所以我覺得有必要在今天的香港做。我們每人都在等待一些東西,在等什麼,人人都可能不同,但事實就是,我們都在等待。在戲劇表演上也是相當有挑戰性的:對演員來說,它沒有情節;但沒有情節又是否代表沒有行動?」

面對一個看似自由的劇本,導演及演員之間又會有什麼的碰撞?先看看兩位主角——由林家棟及朱栢謙兩位實力派演員的解說他們如何揣摩角色。被一眾演員稱為「家棟哥」的影帝林家棟就有獨特的解讀,「我覺得其實不需要太強調角色在這七十多年裏有多大變化;反而我針對的是作者的背景——劇本是五十年代開始寫的,是荒誕劇的始祖。作者經歷過兩次世界大戰,在一個新教家庭長大,這一切都是(劇本的)基礎——為什麼他會這樣寫?為什麼他會等待果陀?反而我覺得這是一個更恆久的問題,我亦大膽假設這部分也有宗教的涉獵。這本書裏面有一個強烈的『暗喻』:當大家都明白兩次世界大戰生靈塗炭、讓世人生不如死,但為什麼要有一個所謂的渴望或祈求?作為演員,我所斟酌的,是什麼家庭或環境因素,去讓他這樣寫下每句對白?」至於另一位主角朱栢謙卻有點不一樣的看法,「對我來說,經典就是經典;在不同的世代上演這部戲,都有很深的關聯。我覺得它有點像《薛西弗斯的神話》,雖然《薛》的結局相對正面一點,但我們這個版本又會怎樣?我們四位演員、再加上導演的想法,會否有一點的希望?還是要在沒有希望之下等待?不過歸根究底,說下去都一定是『心噏』的,因為不管以什麼態度,無論如何都只有繼續等待下去。即使我們(演員們)代入角色還是抽離也好,都是一種悲傷;所以我覺得這劇很厲害,它不只開創了先河,甚至到現在仍然這麼多人去演。」

港式對白

Samuel Beckett最初是以法文寫下這個劇本,加上文化及歷史環境等不同因素,相信翻譯起上來,亦有相當的難度。是次擔任導演的鄧樹榮同時擔任劇本翻譯,到底如何保持原文的意義但又平衡到不同的文化角度?「說起來的語感要和香港觀眾拉近,就是帶着一點距離之餘又有親切感。劇本還是需要維持原本的文化背景(context)的,畢竟作者本身也為劇本提供了一些舞台指示和發表,劇本很難改,作者的後人也不會讓人亂改;而且有些位置也要跟着原著去做,才可以進入作者的世界。」

但所謂的港式,其實也未必有一套既定的定義,你認為港式奶茶應該多奶少澀,他可能認為最重要茶底夠濃;正確來說,每杯港式奶茶,當中都包含了師傅及茶記本身的故事、口味等。鄧樹榮就分享說,「每位演員都是自身個體,他的回憶及內在世界對我、對演員來說,到底是什麼?他們要用一個有技巧、有系統的方法去呈現角色的內在性——即是說他們每做一件事,都不是孤立的,相反是一個整體:因為角色的內在性包括了他的價值觀、世界觀、性格、道德觀、整體觀,所以角色和演員的每句說話、所做的每件事,其實都在反映內在。」就好像英文譯本中的一句對白:「We are waiting for Godot to come… or for night to fall.」到底會直譯為夜幕降臨,還是取其意境,翻譯做「從來不知道在等什麼」?還是可以有第三個選擇,把它變成一個稍為正面的句子?我們期待正式公演時見到的版本吧。

在揣摩角色的時候,林家棟就有幾個大膽的假設及想法——其中之一,就是既然兩位是流浪漢,又是否可以「爆粗」?「來到此劇,挑戰在於面對廣東話觀眾的時候,如何可以讓對白普及一點,不至於粗鄙,但要在不失作者的原意下讓觀眾更容易明白。在斟酌每句對白的時候,我就問導演,既然兩個角色都是流浪漢,又介意加兩句髒話嗎?沒有侮辱性的,就只是表達情緒,而導演又容許。將心比己,如果我自己沒有看過原著或書,都真的需要時間才會『get』到吧。」

但到底觀眾實質地可以從舞台劇得到什麼,導演鄧樹榮就表示,「到底能否看懂是很難定義的,但無論如何都想做到提升觀眾的想像力,這才是最重要的。要做到就要透過劇本跟觀眾的生活有某種似曾相識的連結、又或者在語言上有親切感。為什麼近年突然這麼多《等待果陀》出現呢?可能大家都覺得,世界始終都是荒謬的。希望觀眾明白,他們在看的不是喜劇、不是寫實畫劇,姑且用誕劇這個名詞去形容這個劇作——但其實Samuel Beckett、甚至是其他我們稱之為荒誕劇的作家,他們都沒有用這個詞來形容過自己的作品,因為用任何詞語去形容都是不成立的,所以他們經常避免去解釋究竟那套劇想講什麼、代表什麼。」

“We always find something, eh Didi, to give us the impression we exist?”

“We always find something, eh Didi, to give us the impression we exist?”

要知道,「荒誕」其實就是世界的本質,只是程度上的差異吧。導演繼續解釋,「荒誕這個字本身是不協調的。戰後百廢待興,很多哲學家都在問,究竟自己是誰?我們的文明經歷了兩次世界大戰,幾乎都『爛』了,還可以解釋這個世界嗎?不管是正面或負面的解釋,只要有答案,人類都不會迷失;但當我們沒有辦法去解釋,我們就迷失了——荒誕感就出現了。但你看看今天,我們這個世界到底在發生什麼事?那種競爭、那種壁壘分明,原來是比起以前有過之而無不及。人類的文明史以來都是一個荒誕的世界,我們以為能夠好好解釋,到頭來其實都解釋不完;又或者嘗試解釋了,一百年後就會有人推翻,所以歷史好像不斷重演。」

「這個世界沒有烏托邦,只有追逐烏托邦的人」

導演和演員以至整個團隊之間,要建立默契,就一定要一起做大量的工作坊,互相了解、互相碰撞。「所以要發掘大家的過去,從而知道大家會怎樣應對當下。因為這部戲是tragicomedy,所以如何平衡tragic和comedy,就是我們要找的。整個過程就是不斷發掘,所以整個過程我覺得是一個旅程——正如Samuel Beckett有一句說話,他說自己從不知道要去哪裏,只知道自己永遠在路途上。這大概算是荒誕劇的重點,如果知道目的地在哪,就不是荒誕劇,因為荒誕感來自所說的無形。以我來說,這個階段呈現的《等待果陀》是在藝術、在人生上的一個開發和凝聚之間的狀態。」如果荒誕是一種無形的話,看完此劇又是否會很空虛?團隊有必要為觀眾解答人生的追求嗎?「我覺得不能用語言去定義,說追求神、追求人生的憧憬或意義,反而就箍死自己(團隊);所以人生就只能追求。我經常說,這個世界沒有烏托邦,只有追逐烏托邦的人。荒誕劇都一樣,這個世界沒有意義的,只有不斷追求意義。」

追求、等待、希望,這些都是《等待果陀》的關鍵字;但「等」到底是一個怎樣的情緒?追求是發夢還是有意義有目標的前進?主角之一的朱栢謙就這樣理解:「我們人類是離不開期待或希望的,因為人會思考,會基於過往、站在現在而去推敲未來是怎麼樣,因為大家都想掌握未來。所以希望這個想法一定會出現,但我們在等待的未來究竟會變成怎樣,就是大家都在猜測。雖說作者有一定的人生經驗,但並不代表我們要小看自己作為現代人正在經歷的——作者沒有經歷過AI吧?沒有經歷過現代的全球化吧?那麼我們對未來的想像都會有所分別,但此劇厲害的地方在於,現在這個時候去講這個故事,也是別有一番風味。」

林家棟繼續解釋道,「當人類生活不如意的時候,就自然會有所期盼;但在期盼的過程中,到底是主觀地讓它實現、抑或只是客觀地(被動地)等待?我覺得這才是重點,畢竟盤古初開以來,期盼就是一個恆久的課題。因為『餅』就是這個大小,當有人佔了這麼多(資源),很正常地,別人的就會減少。若說可否大家都分到一樣?即使太極陰陽調和也沒有辦法做到百分之五十五十吧,所以這就是事實的無奈,也超出我們的能力範圍了。」

等待的意義

「我有時發夢在想,到去世的時候,靈魂在棺材裏升上來,回看這個世界,其實都幾好笑,為什麼要在靈堂浪費時間鞠躬?一二百年後,大家不也灰燼嗎?講血脈講執着講真相,何必呢?」突然跳到這個看似極端的說法,其實不但有跡可尋,而且亦能帶出現實之中的荒誕。會有「無我」的看法,是林家棟對人生的一個總結;到底經歷了什麼,才看破紅塵?「就只是看到人性而已。生活了這麼多年,面對自己、面對身邊的朋友、家庭,當有事情發生的時候,其實也都不外如是;要樂得安慰,就多兩分同情吧。最終還是要問自己,到底想要什麼。若然太大貪,眼高手低,根本就不現實,貪什麼呢?但自問在能力範圍以內,就自然會捕捉到一些東西。」

We are all born mad. Some remain so.

We are all born mad. Some remain so.

可能這就是影帝的自我修養?「該怎麼說呢⋯⋯這麼多年來,其實我不喜歡自己。我沒有自己的,反而希望的是可以活在角色中,哪個階段活在哪個角色,就不會有什麼強烈的發現自我之類。反而希望最終呈現角色的靈魂,讓觀眾去感受。所以大家只要記得我的角色就可以了。我的觀感就是,人生短短幾十年,對自己、對家人父母有交代就已足夠。我曾經都說過,要享受孤獨,就自然可以很理智地看待別人;不需要有倚望,不需要靠別人給自己什麼,只要勇於面對孤獨,就會很清晰。」

話雖如此,但他卻又對朱栢謙的其中一句對白很有共鳴:「我們當然找到一些細藝,去證明自己的存在價值。」但所謂的價值是什麼?我存在,但你認識真正的我嗎?我的黑暗一面,你又接受到嗎?有點相反地,朱栢謙卻好像有點慶幸自己有追求、甚至有人性黑暗的一面。「在整個演藝的過程中,一定會接觸到自己很多dark side。舞台是一個很好的地方,可以將演員最脆弱、最不能見光的東西,讓自己去面對之餘,更成為自己的強大武器;我在想,若要在生命裏繼續進步,就要不斷研究自己及別人的黑暗面;而且戲劇就是在紀錄或講述人性不完美、不圓滿的事,所以要成為更好的演員,就要有責任、甚至是一種變態的喜好,去研究這個世界上所謂的黑暗面。」

到頭來,三位都認同的,是「痛苦」就是人類最大的連結。導演鄧樹榮表示,「為什麼會產生痛苦?就是因為人類的期望,最後得不到所期望的東西,就會有痛苦,只是在於大小的差別。但痛苦本身也是一種態度,面對痛苦,到底大家是抱頭痛哭、還是可以變成動力?另外就是,這個世界發生的事情,其實大家都有份,某程度上是自己一手做成的,所以也需要有自省的部分。」因此,對林家棟而言,他的解決方法就是活在當下,「你說是痛苦,其實也可以說是不痛苦。我看自己的角色,在望穿秋水等運到,到頭來,其實在等什麼?到底是他的慾望令他留下,還是其實可以早一點離開?演員很有趣的,剛才說的『無我』就是指將自己放到最低,活在角色中,不同時代、不同故事、不同橋段,就會導致有不同的人生;哪怕是痛苦,也可以是一種享受,畢竟每個經歷都會有成長。」對朱栢謙而言,痛苦是最快令觀眾跟角色有共鳴的連結。「每個人都試過痛苦,不同層次不同程度都會經歷過;但我覺得,最可悲的,就像這部戲中的角色,他好像並不清楚自己是否痛苦——演員是知道的,我們知道那些人很悲哀,但角色不會自憐,因為他已經將本來五粒星的痛苦,強忍到變成一粒星;這才是真正的痛苦。可能喜感也因此而來,因為悲劇去到極端,必然也有可被嘲笑的點。」

這大概也呼應了鄧樹榮導演最近的劇目,對哲學以至精神層面上的追求。但《等待果陀》中的追求,又會否跟以往在《薄伽梵歌》所講的無欲無求有點相反?「那就要用佛學的教義去講了,即所說的世俗諦,即形而下/物質世界的道理,以及勝義諦,即形而上/超越物質的真理。世俗諦意思就是說我們在世俗的世界中,我一定要用語言告訴你:不要執着,語言是一個工具。但在勝義諦的層,transcendence就沒有這些東西——在《金剛經》裏,佛陀就說『般若非般若是名般若』。講到『升呢』,修行是一籠統名詞,指透過某種功夫開悟,覺知,再建立內在能力,去除自我及思想的執著,才能遊走勝義與世俗的世界。但個人需要跟大家的需要是有互為關係的;去到人生某個階段,就會發覺,人生永遠都好像是在重複一個循環、或者世界的歷史都是在重複一個循環,人只是照着現實的有限跟想像的無限,又可以理解為世俗諦和勝義諦。過去幾年,世界加速地放大了『荒誕』,所以我覺得有這個需要去分享,用文學、藝術的方法,去分享人生哲理,回應社會。」

所以,面對世界發生的一切,就如劇中一句英文對白而言:「We are all born mad. Some remain so.」 Samuel Beckett七十多年前寫下的真理,到現在都仍然適用,這到底是可笑還是可悲?

Photo courtesy of Tang Shu-wing Theatre

Photo courtesy of Tang Shu-wing Theatre