谷文達用文化時差搞藝術革命

谷文達的祖父為內地著名電影導演谷劍塵,家裏文化氣息重,然而令他對文字和繪畫產生好奇的是文革那段經歷。他因為有美術基礎,常被找去寫大字報,對標語中的錯字和錯文法產生興趣,是為後來的偽文字系列的靈感來源。後來他入讀上海工藝美術學校木刻專業,之後在浙江美院跟隨傳統山水畫大師陸儼少學習,在1981年從國畫系碩士班畢業,打下深厚的傳統基礎,卻也按不住他性格的叛逆因子。

學國畫出身的他,對於固守傳統的桎梏感受尤深。「那時候中國還是很保守,在學院派中我一直是個另類,一直被批判的。」在國畫畫壇中,他一直站在邊緣位置,然而在八五美術新潮運動中,他也是少數受過傳統國畫訓練的畫家,與其他追求西化的藝術家大有不同。當時他創作的偽漢字大型水墨裝置,為水墨畫加入革新的觀念元素,同時秉承傳統篆書的特質,被當時的《中國美術報》稱為中國畫地震的「震源中心」。

在1987年移居美國後,他依然站在邊緣位置。「在八十年代末,藝術界興起一種以英美為中心的『新國際主義運動』,當時我在紐約生活,很能感受到這種潮流。」他形容,在這種潮流中,畫廊、拍賣行到媒體都以英美為主導,其他的藝術和文化都被排擠到邊緣位置,「出現了很多對於文化身份認同的危機。」然而,他也再次在邊緣之上找到創作的動力。「我想做一件作品是能代表這個時代的,能包含不同國家和文化。」於是他從1993年開始收集各地的人髮,製作成一面面旗幟。旗幟象徵領土的劃分,卻由不分國籍種族的頭髮組合而成。「政治和經濟一直在鬥爭,而藝術應該是更友好的,更能把人聯繫在一起。」

政治和經濟的地位,往往是決定誰擁有話語權,決定某種文化是高是低的要素,如今英美文化正佔主導地位,讓谷文達有深刻體會。「到Art Basel去就很明顯,都是西方的語言和文化在統治。藝術沒有高下,唯一有高下的是政治和經濟的背景。」他的作品可是對這種現象的抵抗?「我不是抵抗,我只是分析它。(藝術)用不着抵抗也用不着佔領。」

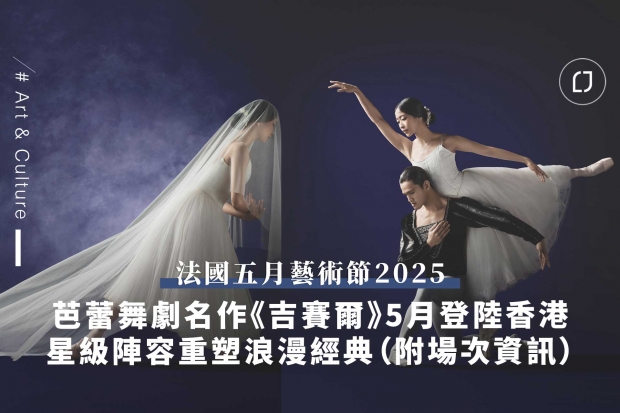

■谷文達的《遺失的王朝》系列,將文革的大字報引入文人畫裏,形成激烈對比。(背景為《遺失的王朝:J系列#1-#27》)

■谷文達的《遺失的王朝》系列,將文革的大字報引入文人畫裏,形成激烈對比。(背景為《遺失的王朝:J系列#1-#27》)

中西碰撞

雖然一直在邊緣,性格叛逆的他倒也樂在其中。「(藝術創作)一定要叛逆的呀!」他指,如今美國最聰明的學生,現在都跑去報讀生物工程,「只有笨的學生才會去藝術學院。(笑)成績好的學生多不能創作,能創作的學生,多是對學校規範不屑一顧的。要有原創性,要展示另一種未來,必然帶着對現存文化、權威和現實的挑戰。」挑戰需要以智慧來應付,不僅僅是推倒,提出新的看法之餘,也要帶着傳統中有價值的東西,才會影響深遠。「來源是你否定也否定不了的。」

他把身上的中國傳統文化特質歸結為「遺傳」,尤其到美國後,對這特質也有更深刻的體會。「中國人的性格一向不是挑戰性的,多只跟從主流,非常乖巧,所以傳統才能一直被延續。四大文明中,只有中國能保存,有很強的生命力。它不會直接跟你對抗,避開你的權力用自己的方法延續。如果中國是一個好戰民族,可能它的文明就無法延續。中國文化特點是內柔外剛,西方文化可能看起來很強壯、很堅硬,但碰上比它還硬的東西時,它就會立刻斷裂。」而水墨也帶有這種以柔克剛的特性。「在西方的世界,一切都像達爾文的進化論一樣,都是競爭、佔領和對抗。」在中國和美國各生活了半輩子的他,指兩種力量也在他身上發揮作用。

經歷過文革年代,他深深地感受到,以西方思想全盤取代傳統文化的毀滅性。因此創作時,他也盡量不讓任何一方的文化力量顯得過大。「我選擇不去全盤西化,帶有西方對中國藝術的挑戰,也帶有中國對西方藝術的挑戰,都是雙向的,相信在這樣的情況下才能創造自己的文化。」

「我的作品裏面有三個成分:最主要的是關於我如何生存,其次是我從哪兒來,即生理上和文化上與傳統的聯繫,第三就是我對未來的預測。如果作品能代表這個時代,就能流傳下去。」如今他的創作仍延續當年八五美術新潮的構想,以偽造的文字來創作,例如由即日至6月7日在漢雅軒展出的《遺失的王朝》系列便可見這做法。他表示,這作品來自兩種想革新山水畫的想法。第一是把文人山水畫和書法的對立地位扭轉,傳統山水畫中,文字只為題跋,然而在他的畫中,書法卻成為山水的重要部分,像在風景中凌空浮現,與畫面融合。第二是偽文字的創造,當中有對傳統的反思,也受文革的影響。在這種偽文字篆書中,也加入了真正的篆書,可是不熟悉的觀眾無法區分兩者,令人思考傳統在當下的價值。而文革大字報中錯字的理所當然,也代表了對文人的挑戰和對傳統的否定。「我將文革的大字報引入文人畫裏,形成激烈對比。文人畫代表封建傳統,文革代表一種毛主義或共產主義傳統,它是來自西方的。」兩種力量在畫面上並存和碰撞,形成新的形式。

他笑言,自己是天秤座,所以相信任何事物都會隨着時間流逝而不斷轉變和找到新平衡,這就是美的所在。而自己的創作,都是永遠在找新的平衡,不僅是中和西之間,也是最感性和最理性之間。「如果沒有找到新的平衡,就只能永遠停在原來的地方。在我身體裏面有兩個非常強烈的極端,絕對的非理性與絕對的理性,找到平衡是很困難的。在我來說,所謂中庸是將兩個極端平衡,而非選擇兩者中間的一點,兩者兼備,同時距離彼此愈遠愈好,它的獨創性才會更大。」他指出,創作不只要從純感性出發,也要許多理性的考慮,把意念變成真實,並發掘作品與現實的聯繫,才會更為人接受。「我希望我的作品有挑戰,同時也能為人接受,產生影響。」

極端天秤

1993年開展的《碑林:唐詩後著》系列,是他找平衡的探索之一。這個石刻碑文和拓印的作品系列以唐詩為素材,先把較普及的唐詩英文「意譯」、Witter Bynner的The Jade Mountain「音譯」回中文,再以一種重新創造的「英語音模擬漢字」,以形聲字的造字法,把讀音歸納成一個個中文字,刻成石碑,旁邊再放上藝術家對這些文字的英文意譯。「發音的過程也是文化交流的過程,在各種誤讀中對話,(語言)變成非驢非馬,最後變成了一頭騾子。(笑)」

在一般理解中,誤解總與錯誤和不準確等同,但他卻不甚認同:「我是從正面角度理解的,任何一種創造都是不倫不類,在誤解中產生的。」他認為誤解是溝通的常態,尤其是在文化與文化之間。「沒有一種文化能完全以另一種語言精確地翻譯。誤讀是翻譯必然的結果。」在誤解中,他看到了創意的可能。「就像是唐詩,無論內容翻譯得多精確,還是不能傳神地表達它的聲音。就算是同一個語系,以現代白話翻譯唐詩,也會有誤解,用廣東話讀唐詩也會比普通話傳神。但正因為有阻礙,交流才能發展。」

谷文達家在紐約,父母和工作室都在上海,每年來回兩地起碼有八到十次,更時常到其他地方工作,「我經常生活在時差中,這種時差不只是身體和時間上的,更是文化上的。但就像我之前說的那個翻譯一樣,這種文化時差不是負面的事情,反而是創作的靈感和刺激,成為我的一個長處。一般中國家庭到美國,還是生活在中國圈子裏,我與來自美國的太太每天都有跨文化的對話。這種生活中的文化時差也反映在作品中。」

人髮作畫

從1999年開始,谷文達便開始思考如何「改造中國的水墨畫」,並非要將西方的畫法融入中國技法中,而是希望能發明一種兼備現代和傳統的全新形式,由此引發名為「煉金術」系列的作品,這套新作品如今也在漢雅軒展出。他認為,當代水墨畫如何創新,仍是脫離不了宣紙和墨的媒介,因此決定以材料革新的另類方法,把傳統革新,並將其與科技結合。他將人髮炭化,研製成墨粉狀顏料,與傳統用木炭作松煙和油煙墨的手法不同,是為「人煙」墨,墨色比傳統的要淡。

他也將中國人飲食文化的代表──綠茶打碎,用於宣紙製作中,形成新的綠茶紙,作為畫作的創作物料,「用了四千斤綠茶葉做了三萬張紙」。墨和紙都為中國人發明,在揮毫之間,無論是人類的髮還是自然的茶,無論是文化的創造物還是創造者,都在畫面上緊密融合,每張畫作都帶有中國生物上和文化上的基因,將文化、人與自然的關係從另一層次再結合,革新同時又非常傳統。此構思出自對近年生物科技躍進的思考:「生物工程可以是很可怕的,它能創造一種全新的物種,甚至有把世界和人類毀掉的可能。電腦只是人類的工具,生物科學卻可以直接改造人類。」

在作品《中國基因山水》中,甚至把綠茶紙剪成馬賽克裝裱在一起,模擬電腦放大基因圖像時起格的效果。「藝術任何時候都是結合科技和人本的。」科技決定創作的手法與材料,從油彩到塑膠彩,從平面和立體到電腦的虛擬空間。對於新材料的研發,他認為是適應這個時代轉變自然而來的事。他認為,很多人在談中國水墨時,都強調當中某種固定的傳統特質,以與其他文化元素區分,忽略了當中變動的可能。「傳統不斷在變,當新的形式出現,如果它能代表這個時代,就會被認可,成為新的傳統。從來沒有一個固定的傳統。」

對於商業與藝術的關係,他也有自己的看法。「客觀來說,是政治經濟在統治藝術,這是無可非議的。在英美體制下,藝術市場代表的是一個短視的東西,但我相信市場是決定藝術生存的先決條件。」他認為最影響人生存的,始終是政治經濟,藝術受兩者影響也是無可避免。「資本和政治是藝術的平台,當然藝術價格不等於藝術本身的價值,然而評估藝術的價值沒有一種客觀的標準,都是一直在變動並找新平衡。」

■早前的Art Basel Hong Kong中,他展出了為香港而創作的《國旗系列:香港旗》,用染紅的人髮重塑政治象徵。

■早前的Art Basel Hong Kong中,他展出了為香港而創作的《國旗系列:香港旗》,用染紅的人髮重塑政治象徵。

■谷文達在《碑林:唐詩後著》系列中,將唐詩以兩種文字音譯和意譯互相翻譯,令傳統的作品面目全非。(唐詩後著之二── 唐:李白《夜思》)

■谷文達在《碑林:唐詩後著》系列中,將唐詩以兩種文字音譯和意譯互相翻譯,令傳統的作品面目全非。(唐詩後著之二── 唐:李白《夜思》)

谷文達利用由四千斤綠茶葉製作三萬張茶宣紙,合共一百本茶宣冊,每張紙都含80%綠茶。(《茶(煉金)術》)

谷文達利用由四千斤綠茶葉製作三萬張茶宣紙,合共一百本茶宣冊,每張紙都含80%綠茶。(《茶(煉金)術》)

《中國基因山水》把綠茶紙剪成馬賽克裝裱,模擬電腦放大圖像時的起格效果。

《中國基因山水》把綠茶紙剪成馬賽克裝裱,模擬電腦放大圖像時的起格效果。

谷文達認為文革的大字報書法是專屬於平民而非文人墨客的書法,更模仿製作出水墨與編織裝置藝術《他們 x 她們》。

谷文達認為文革的大字報書法是專屬於平民而非文人墨客的書法,更模仿製作出水墨與編織裝置藝術《他們 x 她們》。

裝置藝術《谷氏簡詞八號碑:家鄉茶食》

裝置藝術《谷氏簡詞八號碑:家鄉茶食》

谷文達出生在一個富有文化氣息的家庭,排行第三,圖中被懷抱的嬰兒就是小時候的他。

谷文達出生在一個富有文化氣息的家庭,排行第三,圖中被懷抱的嬰兒就是小時候的他。

他在一九九九年與來自美國的室內設計師Kathryn Scott結婚,圖為他們在紐約家中煮食的情景。

他在一九九九年與來自美國的室內設計師Kathryn Scott結婚,圖為他們在紐約家中煮食的情景。

谷文達指中和西、理性與感性兩種力量一直在身上拉扯,然而他卻無意將兩者融合,只想在其中尋找一種平衡。

谷文達指中和西、理性與感性兩種力量一直在身上拉扯,然而他卻無意將兩者融合,只想在其中尋找一種平衡。