野蠻蹩扭血與肉 陳飛最俗見最美

陳飛最近在香港的作品展「我和肉」(展期至3月15日,貝浩登畫廊),選出了七件畫作,是他在過去一年的創作,將自己的體會及想法,化為畫中充滿無力、怯懦、恐懼、惱怒景象。虛構的人物、故事,或許有着許多人心底浮現過類似疑問?面對當前環境,徬徨未來何去何從?該躲在舒適圈裏尋求安穩人生,還是勇敢跨出去挑戰未知?

官能刺激

出生在山西洪洞縣的陳飛,從小喜愛閱讀日本漫畫,而看電影更是他小時候最快樂的時光,他幾乎看過所有能從縣城裏找得到的電影錄影帶與光碟,這些電影和漫畫都影響了陳飛日後的畫風。

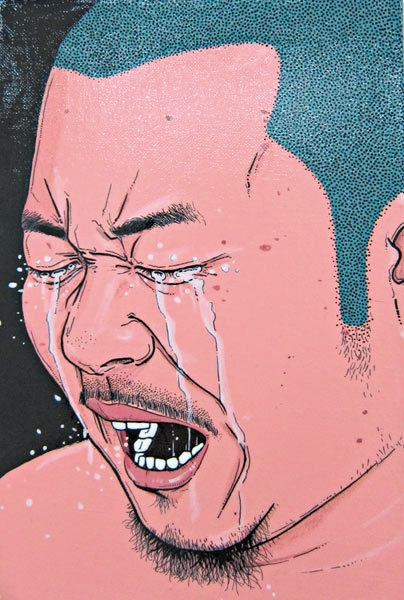

他喜歡畫鄙俗事物,並形容自己所受的教育既傳統又野蠻,相信正是這古怪品味令自己異於其他藝術家。「我對美是有追求的,這是一個最大的前提。但如果順着美一直走下去,我就會覺得很不舒服。畫裏面一定要有讓人覺得蹩扭的地方,然後別人才會記住它,老想起它。」

他的畫作挑戰傳統審美觀,以挑動情感和官能刺激來表達黑色幽默。展覽主題為「肉」,畫中顯現人的肉體或裸體,甚至具有傷害的意味。譬如《太歲》中女角赤裸的背部流血的傷口,刻上「太歲」二字。《草叢裡的文藝復興》的草地放上出現露骨肉內臟的上半身。《繼父》的男人拿着陽具製成的熱狗作性暗示。《憂傷的農夫》裸露背部帶有紋身的男人。

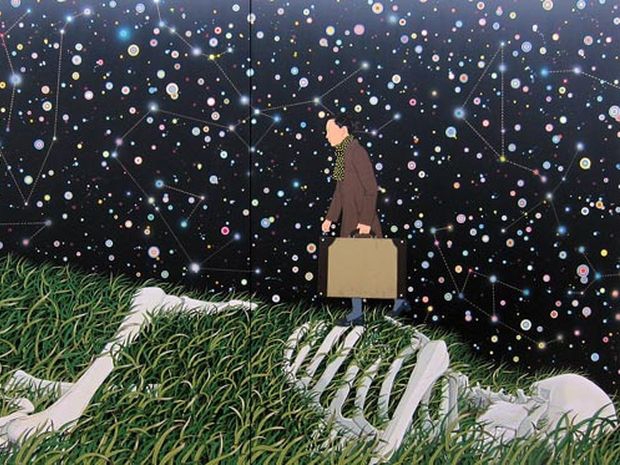

血肉外也有其他,《總有相見時》的正面憂傷、《黯淡星》中漫天星空下,提行李的男人走向一堆枯骨,對前路的未知。

在他的記憶中,家鄉洪洞是一座見到外國人就難以控制地圍觀與激動的封閉縣城,像他這樣一個學習不算出眾的少年,如果留在那裏,要麼在街頭混飯吃,要麼就託個關係進入當地某個機構單位,這都不是他想要的將來,於是,十六歲那年,他離開家鄉,走到北京學習繪畫。

狂熱激情

他很喜歡電影和戲劇,二十歲進入北京電影學院讀書,但發覺自己不適合這個圈子,很快就搬離學校,租了一間屋子開始畫畫。「拍片需要集體創作,調和團隊其他人的想法,還要迎合觀眾,這不是我喜歡的。」於是他把精神投放進畫作中。他曾經在電影學院舉辦過藝術生涯的首次個展,雖然受到打擊,卻激發起想成為職業藝術家的狂熱與激情。

同時展出的,還有另一位曾參加第52屆威尼斯國際藝術展覽的日本藝術家加藤泉(Izumi Kato)的作品,包括木雕人像、雕塑以及版畫人物。其創作的最大特徵是大頭瘦身的「人形」抽象形象,色彩鮮明,相當搶眼。