Fondation Cartier pour l’art contemporain 巴黎文化新地標

巴黎羅浮宮是旅客必到的博物館,2024年接待近900萬人次的遊客。坐落在羅浮宮對面的Fondation Cartier pour l’art contemporain (卡地亞當代藝術基金會)於10月底開幕,瞬即成為熱愛文化、藝術旅客的熱點,網上預約英語導賞團排期至5月。這座可追溯至1855年的建築物外觀保留了奧斯曼(Haussmann)風格,內部則由全球知名建築師 Jean Nouvel全新設計,重新定義了博物館美學;而其開幕展覽《Exposition Générale》則勾勒出當代藝術創作的藍圖。

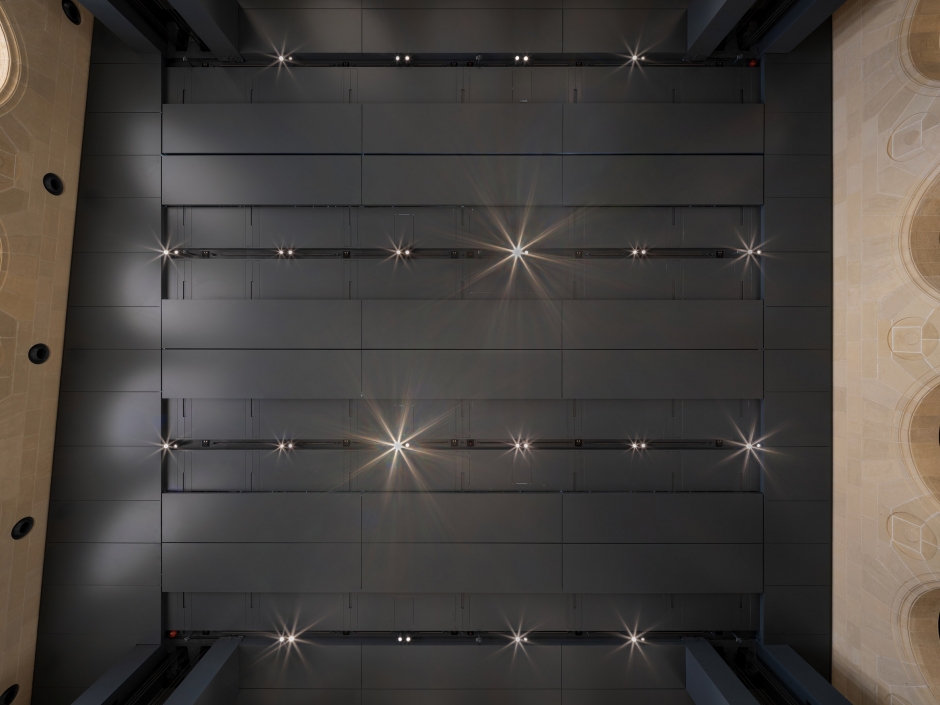

卡地亞當代藝術基金會位於皇家宮殿廣場2號的 新館由Jean Nouvel設計,移動式平台及天窗,讓 藝術家可盡情創作。(© Martin Argyroglo)

卡地亞當代藝術基金會位於皇家宮殿廣場2號的 新館由Jean Nouvel設計,移動式平台及天窗,讓 藝術家可盡情創作。(© Martin Argyroglo)

TEXT BY JOYCE MOK PHOTO BY CARTIER

Fondation Cartier pour l’art contemporain(卡地亞當代藝術基金會)於1984年由時任卡地亞總裁Alain Dominique Perrin主導創立,透過全球計畫及豐富館藏,將各界藝術人才的作品展現於世人眼前,讓當代創作盡可能普及大眾。目前,基金會共有約4,500件藏品,涵蓋來自50個國家、超過500位藝術家的創作。創立初期,基金會設址於Jouy-en-Josas的Montcel莊園,後來於1994年,搬遷至拉斯帕伊大道(Boulevard Raspail),並邀請了Jean Nouvel設計會址。2025年10月,基金會遷至位於巴黎皇家宮殿廣場的全新館址,內部空間的設計同樣交由Jean Nouvel操刀,持續探索博物館的潛能。

基金會外觀保留了19世紀奧斯曼(Haussmann)風格的建築特色。(© Martin Argyroglo

基金會外觀保留了19世紀奧斯曼(Haussmann)風格的建築特色。(© Martin Argyroglo

拉斯帕伊大道舊館採用玻璃與鋼鐵的透明結構,理念是要營造「完全無牆」的感受,讓室外空間流動延伸至室內,模糊兩者之間的界線。巴黎皇家宮殿廣場2號新館延續與周圍景觀融成一體的概念:既沒有牆,也不存在地板與天花板。全然不受侷限,並進一步創造多功能空間的建築,希望為使用者提供最大靈活性與多樣可能性,創造創新的展覽形式,回應文化機構在21世紀面臨的挑戰。卡地亞以跨領域藝術發展為核心規劃基金會藍圖,使此處成為孕育藝術家、藝評家和策展人的藝術搖籃。

回應建築物的歷史意義:與城市共生

卡地亞當代藝術基金會新館是1855年落成的奧斯曼式建築,此處曾先後做作為羅浮宮大飯店 (Grand Hotel du Louvre) (1855-1887)、羅浮宮百貨公司 (Grands Magasins du Louvre) (1887-1974) 與巴黎古董中心 (Louvre des Antiquaires) (1978-2019) 場址。奧斯曼風格取名於拿破崢三世時代著名城市建築師喬治-歐仁.奧斯曼男爵(Georges Eugène Haussmann)。19世紀,奧斯曼男爵受命於拿破崙三世,為巴黎設計了全新的街道規劃圖,令巴黎從中世紀城市搖身一變,成為現代化都市。奧斯曼建築由統一大小的白色磚石打造,且建物高度必須與街道寬度保持一定比例,營造林蔭大道和宏偉的建築。

沿聖多諾黑街的一側,一座極簡通透的玻璃天棚綿延長達150公尺,將里沃利街上的既有拱廊與巴黎皇家宮殿廣場彼此相連,重新詮釋了昔日羅浮宮百貨公司的陳列櫥窗。(照片 © Cyril Marcilhacy)

沿聖多諾黑街的一側,一座極簡通透的玻璃天棚綿延長達150公尺,將里沃利街上的既有拱廊與巴黎皇家宮殿廣場彼此相連,重新詮釋了昔日羅浮宮百貨公司的陳列櫥窗。(照片 © Cyril Marcilhacy)

動態建築

Chris Dercon和卡地亞當代藝術基金會總裁Alain Dominique Perrin撰文指出:「Jean Nouvel 的建築計畫也針對基金會坐落的地點,也就是巴黎這座城市的歷史情境有所回應。過去,羅浮宮百貨公司曾是法國首都的文化生活重鎮。藉由玩轉空間運用,Jean Nouvel 強調了既有的建築與城市元素,彰顯出19世紀的現代風格與歷史意義。」啟發自昔日羅浮宮百貨公司的櫥窗概念,Jean Nouvel於地面層設置了高達7公尺的窗戶,讓建築物與街道「連接」起來。新設置的一片高大觀景窗沿着外牆展開,讓整棟建築物通透開闊,無論站在哪側,內部空間都一覽無遺。沿聖多諾黑街的一側,一座極簡通透的玻璃天棚綿延長達150公尺,將里沃利街的既有拱廊與巴黎皇家宮殿廣場彼此相連,為行人提供一道近乎環繞整棟建築的遮蔭路線,重新詮釋了昔日的陳列櫥窗,就像過去,行人能邊漫步街頭邊欣賞櫥窗內展示的各式物品/藝術品。

玻璃天花板,可根據玻璃屋頂與側面牆體的開合角度來調節各種高度與光線強度,甚至可以完全遮光,讓天空與自然光成為展覽空間的元素之一。

玻璃天花板,可根據玻璃屋頂與側面牆體的開合角度來調節各種高度與光線強度,甚至可以完全遮光,讓天空與自然光成為展覽空間的元素之一。

Jean Nouvel一方面尊重新館的歷史和地景的意義,另一方面也賦予了它時代的脈搏,引入了移動式平台及天窗,讓藝術家可盡情創作。他相信如希臘人所說,博物館是孕育、討論及展現創意,是向內探索、對外連結、與城市共存的理想之地。因此,他的目標便是在經手這類專案時,賦予這種可能性。卡地亞當代藝術基金會位於皇家宮殿廣場2號的新館由Jean Nouvel設計,移動式平台及天窗,讓藝術家可盡情創作。

在完整保留原始外觀的前提下,建築師以「動態建築」為依歸,由可調節成11種高度的五個移動式平台搭起內部架構,藉由量體、留白與空間感的轉換,創造意想不到的體驗,將展覽空間的設計置於基金會藝術計畫的核心之最。Jean Nouvel在〈驚喜之境〉一文指出:「堅固的平台可以乘載極重的作品,打造全新展出媒介。其目的是要實現在別處不可能完成的構想,重新定義展覽本身的形式。這種做法為調性獨樹一格的展覽提供了舞台,將藝術家、策展人與布景設計師的想像凝聚成型,讓空間擁有無限潛能,可以高聳氣派,可以開闊幽遠,也可以極度壓縮。」而新鋪設的三片玻璃天花板,可根據玻璃屋頂與側面牆體的開合角度來調節各種高度與光線強度,甚至可以完全遮光,讓天空與自然光成為展覽空間的元素之一。這幢動態建築也隨着外在環境的變化而更具生命力,伴隨季節與時段流轉,帶來截然不同的參觀體驗。Jean Nouvel總結道:「卡地亞當代藝術基金會將成為超乎想像的驚喜之地,引領我們沉浸在21世紀巴黎的無限魅力之中。其宗旨是要顛覆框架,以新穎觀點再次審視藝術在城市生活中的位置,讓藝術融入街道與廣場。在巴黎的精華地帶,建造生機蓬勃的藝術場域。」

Exposition Générale

回顧基金會四十年的國際當代藝術歷程

《Exposition Générale》著重展出基金會歷來重要館藏,體現其歷史沿革與開放世界觀,讓觀眾有機會重訪100多位藝術家的近600件作品。Chris Dercon在〈眺望藝術全貌〉道出作品的特別之處:「基金會的館藏並非來自既有作品,多是透過屢次展覽規劃,邀請知名藝術家與新銳人才專門創作展出。能收入館藏,是創作的動力來源。卡地亞當代藝術基金會扶植許多藝術家,委請其為基金會進行專案創作,促使他們偶爾突破原有的創作習慣,甚至開設首次個展。」卡地亞當代藝術基金會館藏總監暨策展人Grazia Quaroni的意見亦相近,她表示由於基金會秉持明確的願景與堅持,不盲從主流風潮,藏品因而形成貫穿整體的獨特性:「系列館藏的特點,在於其所秉持的獨特收錄原則:作品往往是專為卡地亞當代藝術基金會展館所創作、在展覽脈絡下誕生,或是建立於與藝術家的長期合作關係之上。其立基於限期展覽與永久藏品之間的持續對話,隨着當下不斷成長,透過策展過程及與藝術家的互動形塑。以生活經驗為養分,講述了40年來當代創作的歷程。」

啟發自昔日羅浮宮百貨公司的櫥窗概念,Jean Nouvel於地面層設置了高達 7公尺的窗戶,讓建築物與街道「連接」起來。(© Martin Argyroglo)

啟發自昔日羅浮宮百貨公司的櫥窗概念,Jean Nouvel於地面層設置了高達 7公尺的窗戶,讓建築物與街道「連接」起來。(© Martin Argyroglo)

布展的概念

「Exposition Générale」這個名稱呼應了自19世紀末開始,由羅浮宮百貨公司所舉辦的一系列展覽活動。當年,百貨公司銷售琳瑯滿目的商品,並定期舉辦新品、玩具與布料「展覽」,讓購物成為一種獨立存在的活動,不僅幫助拓展文化疆界,亦促進了新知識的交流與傳播。這次,Jean Nouvel的建築專案再次賦予這幢建築全新價值,重塑整個空間,開啟嶄新策展思維。

全館共8,500平方公尺為對外開放空間,而其中6,500平方公尺為展區。展覽由Formafantasma操刀設計,回溯展示策略的重要歷史。Formafantasma是由Andrea Trimarchi與Simone Farresin於2009年創立的設計工作室,他們在〈重思展覽設計〉一文中解釋了布展的概念:「我們不希望隔離區域或破壞Nouvel的建築,因此只進行最小的改動,盡可能保持空間開放性。這意味着我們的介入,必須幫助觀眾在自由穿梭展覽空間時找到方向。我們沒有強加固定動線,而是從高空垂直照明,透過稱為『燈籠』的裝置,作為空間內的導向標記,一方面巧妙引導觀眾,同時讓他們能直覺地自由探索。」另外,因為新館裝置了5個可移動的平台,這賦予了他們極大的創作空間:「在某些區域,側面空間可以俯瞰下方的展區,促使我們產生『漂浮藝廊』的想法,將某些作品懸掛在空中,從陽台上也能看到。這種做法在作品之間建立起意想不到的連結,而傳統展覽很少能做到。由於整個空間跨越多個高度,能同時玩轉垂直與水平面的關係。」

圖左為蔡國強的作品《The Earth Has its Black Hole Too: Project for Extraterrestrials No. 16》。(照片 © Cyril Marcilhacy)

圖左為蔡國強的作品《The Earth Has its Black Hole Too: Project for Extraterrestrials No. 16》。(照片 © Cyril Marcilhacy)

Exposition Générale

《Exposition Générale》呼應基金會秉持的多元藝術宗旨,並圍繞四大主題而生,重新詮釋「百科全書式」的博物館形式,為當代藝術創作勾勒出一幅新穎藍圖。四大主題包括:「Machines d’architecture」、「Être nature」、「Making Things」和「Un monde réel」。

Machines d’architecture

Jean Nouvel 設計的展覽空間內,第一展區《Machines d’architecture》建構出一座理想城市,以反紀念碑主義、烏托邦城市模型與許多未實踐或構想中的計畫,為城市賦予重新詮釋。在博物館內,建築不僅僅做為展示,它的社会角色、文化影響與實際用途亦受到回顧及審視,使展覽成為實驗的場域。《Machines d’architecture》以開闊的視野閱讀建築領域,呈現其多樣面貌。透過展覽,建築物在歷史傳承、重要意義與當代價值等層面經過外界檢視,並藉由繪圖、原型、裝置藝術與等比例的重建作品等,供人一探究竟。而這些多元形式的探索,與奧斯曼文化遺產交疊共舞,提供多種思考、體驗及建構空間的方式。它們展現出新穎觀點,將建築作為一種轉型力量,運用建築描繪嶄新未來。

Formafantasma運用柱子展示一群來自巴拉奎大廈谷 (Gran Chaco)的作品。(照片 © Marc Domage)

Formafantasma運用柱子展示一群來自巴拉奎大廈谷 (Gran Chaco)的作品。(照片 © Marc Domage)

Making Things

《Making Things》展區體現出當代藝術的廣闊視野。透過重視跨領域的交匯與流動,此展覽試圖重新界定美術與應用藝術,界定學院派與自學派實踐理念,並打破不同藝術媒材之間的藩籬。《Making Things》採用跨域手法,將「實驗」作為創作的核心途徑,由藝術家們重新詮釋並探討古老技藝在當代情境下的重要意義。材質、形式、工藝與製作過程都化作載體,成為故事、記憶與傳承的媒介。雕塑、織物、陶藝與繪畫等創作型態經過轉化與混合後被賦予新生,在藝術、應用藝術、工藝與設計的交匯地帶,展現新穎用途與表現。透過這種多元的手法與技術,《Making Things》以包容心態解讀當代藝術創作,挑戰文化層級,並為未來可能出現的新興型態鋪路。

前方為Christian Boltanski的作品《Les Éphémères》(照片 © Marc Domage)

前方為Christian Boltanski的作品《Les Éphémères》(照片 © Marc Domage)

Un monde réel

《Un monde réel》旨在探索科學、科幻虛構與藝術創作之間的關係。此展區邀集以創意為主導的藝術家與研究者,借助數學語言、科學資料及科技世界,想像感知與呈現現實的新方式。透過沉浸式裝置、地圖、系列攝影及視聽作品,《Un monde réel》彙集了與進步歷程、天文學、反烏托邦主義及科技願景相關的探索故事。部分作品以真實資料為基礎,提供對氣候、移民與太空探索等當代議題的精確解讀,同時想像能夠反應世界現況、又能因應世界變遷改變的形式。其他作品則以虛構或夢境為素材,它們與科學並行,代表藝術家詮釋、分析與創造現實的兩個核心層面。《Un monde réel》將不同知識形式及解讀世界的方式並列而置,敏銳地描繪當下及可能的未來,質疑現代對科技的迷戀與矛盾心理,兼容烏托邦主義與動盪世態、創造與毀滅、推測與威脅等雙重面向。

前方為Absalon作品《Propositions d'habitations》。(照片 © Cyril Marcilhacy)

前方為Absalon作品《Propositions d'habitations》。(照片 © Cyril Marcilhacy)

Être nature

《Être nature》展區將森林融入建築之中,讓森林不是以城市的對立面存在,而是作為一個與都市環境同樣豐富且複雜的生態系統,具象體現「共生」概念。展覽以多組系列作品為核心,在新館的不同空間中回應着景觀、生命語言與聲景。《Être nature》匯聚了來自旺代、亞馬遜、法國中央高原及大洋洲群島等地的多元作品。透過其實質性與象徵性,相關作品對人類與自然環境之間的關係提出質疑,並由此孕育故事、奠定傳統並累積知識。此展區探討藝術如何影響人類與自然世界之間的關係轉變,以及如何滋養新生態倫理的形成。這些作品齊聚一堂,形塑出一種敘事手法來反思博物館的生態保育責任,並將展覽空間塑造為一處展現自然型態及自然語彙的場所。

新設置的一片高大觀景窗沿着外牆展開,讓整棟建築物通透開闊,無論站在哪側,內部空間都一覽無遺。(© Martin Argyroglo)

新設置的一片高大觀景窗沿着外牆展開,讓整棟建築物通透開闊,無論站在哪側,內部空間都一覽無遺。(© Martin Argyroglo)

除了主題展品外,《Exposition Générale》還會舉辦現場表演與口述藝術活動,並結合時尚、舞蹈與音樂等多元形式。Chris Dercon表示:「透過創新教育計畫與共同美學體驗,這座新場館重視傳達、提問與交流的過程,敞開雙手歡迎大眾一同揭開充滿無限可能的世界。透過規模拓展與自我重塑,卡地亞當代藝術基金會期望持續試驗,並與藝術家和觀眾分享與時俱進的藝術觀點。」

圖上方的大型作品為Fabrice Hyber 和Sheroanawe Hakihiiwe共同創作的作品《Untitled》,他倆對森林有 共同的看法; 圖下方為Raymond Depardon一系列《Rural》的作品 。(照片 © Marc Domage)

圖上方的大型作品為Fabrice Hyber 和Sheroanawe Hakihiiwe共同創作的作品《Untitled》,他倆對森林有 共同的看法; 圖下方為Raymond Depardon一系列《Rural》的作品 。(照片 © Marc Domage)

前方為澳洲藝術家Ron Mueck的作品《Woman with Shopping》;後方是《Être nature》展區內懸掛着Solange Pessoa 創作的巨型裝置藝術作品《Miracéus》,此作品由成千根鳥羽構築而成,蘊含靈性與薩滿文化精神,邀請觀眾潛入人性中原始的動物本質。(照片 © Cyril Marcilhacy)

前方為澳洲藝術家Ron Mueck的作品《Woman with Shopping》;後方是《Être nature》展區內懸掛着Solange Pessoa 創作的巨型裝置藝術作品《Miracéus》,此作品由成千根鳥羽構築而成,蘊含靈性與薩滿文化精神,邀請觀眾潛入人性中原始的動物本質。(照片 © Cyril Marcilhacy)