馬伯庸 在焦慮中尋找靈感 變成創作

中國作家馬伯庸

中國作家馬伯庸

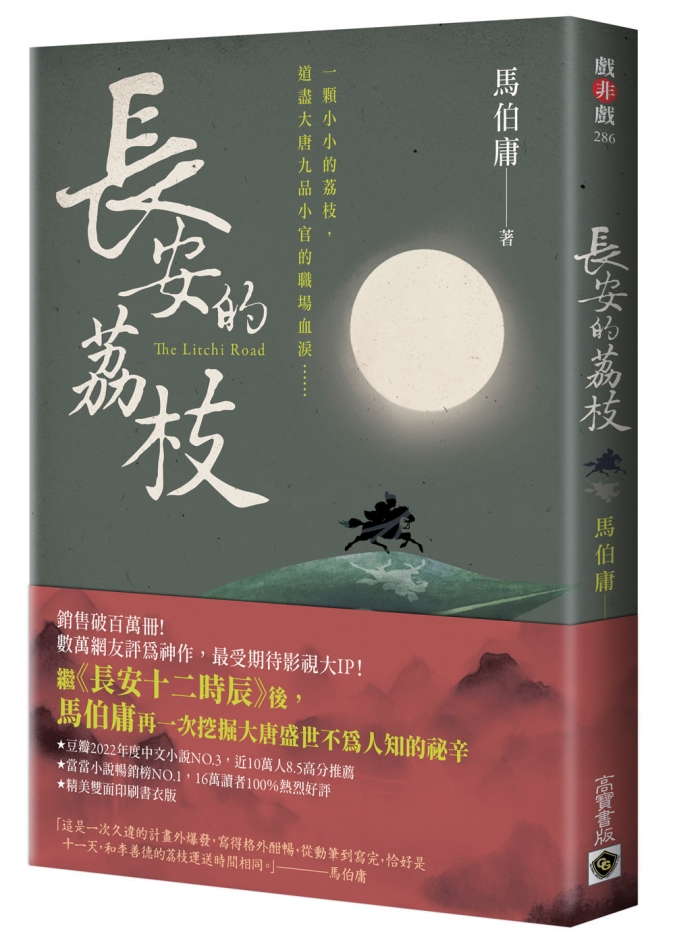

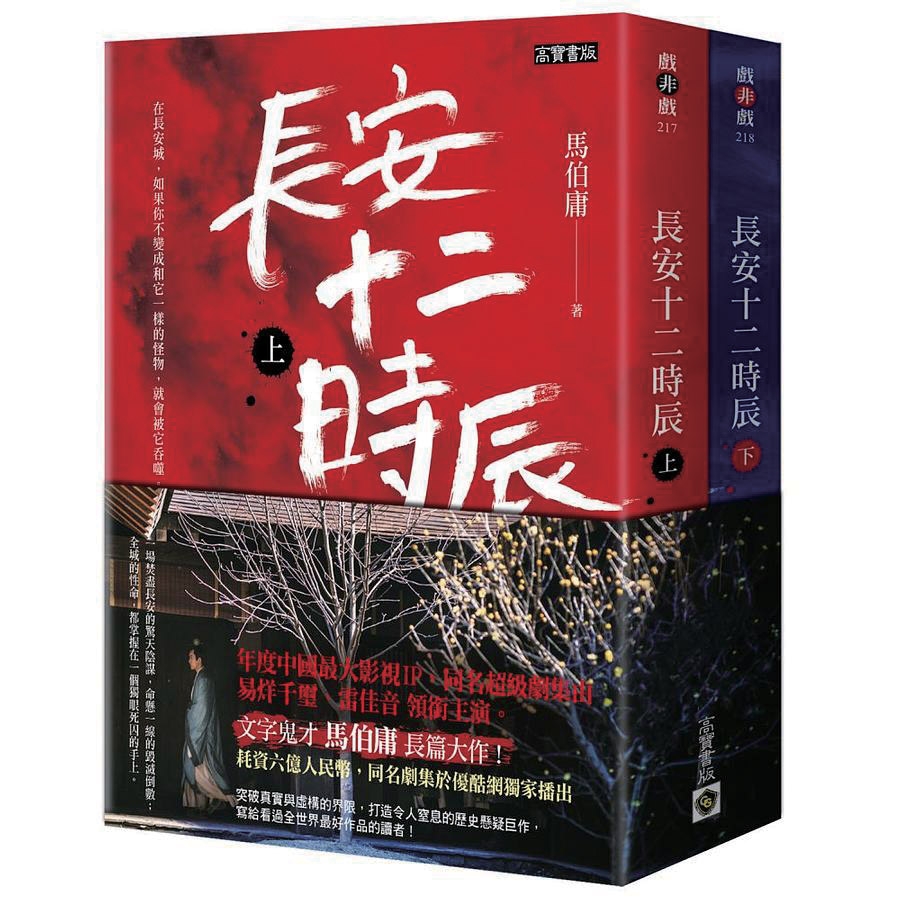

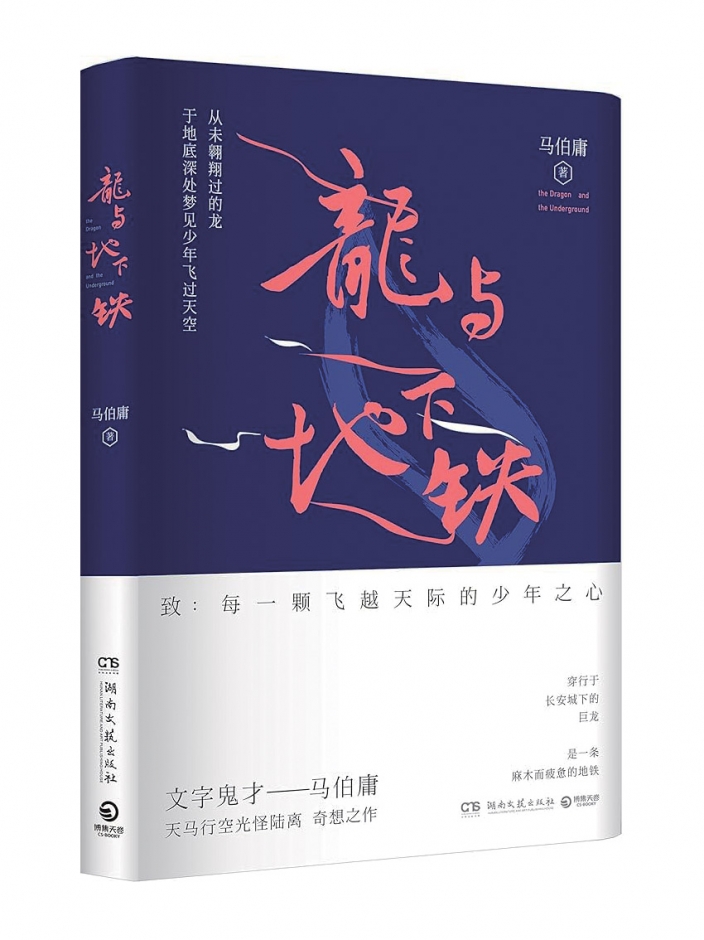

近年走紅,被稱為文字鬼才的中國作家馬伯庸再度來港,以「歷史的大與小」為題,在會展演講廳分享歷史小故事,一口氣講了一個多小時,既富趣味又幽默。馬伯庸酷愛歷史,因為創作《古董局中局》、《龍與地下鐵》、《長安的荔枝》等作品大受歡迎。其中《長安的荔枝》更可能是他最深入民心的作品,今年同時被改編成電視劇及電影版。

曾是上班族的他,後來結婚生子,全職寫作。以往愛在咖啡室寫作的他,幾年前租了個空間,讓自己像上班一樣,每天寫八小時,不亦樂乎。身穿一件「i人(Introvert)」T恤的馬伯庸,演講前接受訪問,反應極快,妙語連珠。他說中國歷史悠長,創作靈感永遠不缺,作為產量不少的歷史小說作家,馬伯庸說創作靈感,就來自觀察人的焦慮,和閱讀大量歷史資料,加上他獨創的思維訓練。

TEXT & PHOTO BY 何兆彬

《長安的荔枝》電影版(大鵬自編自導自演)

《長安的荔枝》電影版(大鵬自編自導自演)

抱怨都是真的,生活很好都是假話

「現在我一直還保持着當年上班時候的節奏,早上大概是八點鐘到八點半開始寫作,一直寫到晚上五點,基本不熬夜。」馬伯庸:「我希望一方面把寫作和生活能夠分開,讓自己保持一個上班和下班的狀態,能夠得到充分的休息。另外一方面,我覺得寫作本身對我來說它是一種興趣,而不是一個工作,這樣的話才能持續的更久。」

馬伯庸愛在吵雜聲中寫作,他笑說,小時候覺得最幸福的就是在過春節時,爸媽在外面打麻將,自己關起門來在房裡看書,「它有一種白噪音。這個時候我不會覺得孤單,因為外面有人,而且我知道他們打麻將一打就是一天,不會來打擾我。對我來說,這是一個既熱鬧又享受孤單,處於兩者之間的狀態。後來上中學,我喜歡上課的時候寫作,因為數學課聽不懂,但我在寫,有的時候寫完全沉迷之後,就忘了周圍的環境。

他笑說,一旦寫着寫着,發現周圍開始變安靜了,那意味着大禍臨頭了,「我馬上又被老師揪着耳朵翹起來,痛批一頓。所以從那個時候起,這個童年陰影一直伴隨終生。到現在為止,我在一個安靜的環境,會處於一個惶恐不安的狀態,會覺得隨時老師會跳出來。」他跟這個老師至今還有聯絡,老師今年七十多了,一直跟他解釋當年是為他好。

全職寫作前,馬伯庸曾在廣州的施耐德電氣公司上班,之後辭掉工作全職寫作。但馬伯庸深知寫作不能脫離群眾,他今天全職寫,但寫作的狀態跟過去是完全一樣,因為一直與舊同事保持聯繫,「我一直保持着警惕,很害怕自己脫離對具體生活的氛圍。在辭職以後,一直也跟前同事包括以前領導和朋友保持着非常密切的聯絡。每個月定期找他們吃飯,目的很簡單,就是聽他們在飯桌上抱怨,他們在擔心什麼事情,焦慮什麼事情。」

他說,每一個人的抱怨都是真的,他說「我生活很好」一般都是假話,但是他說「我的生活不盡如意,我在生活中碰到很多煩惱」一般來說都是真的,「而且這種真,是最能夠去打動讀者,也最能從讀者中找到共鳴。」畢竟脫離了上班族的生活,他知道自己沒法做到百份百感同身受,但馬伯庸說,作家有種能力,就是共情,「作家不一定要走南闖北,不一定要是什麼工作都幹過,但是他應該是具備一種擬態,能夠模擬自己處於這個地位,碰到什麼樣的問題。」

鍛鍊對細節的敏感度

他從打工仔身上觀察焦慮,同時閱讀大量歷史資料,他說創作,就是爬梳資料中,得到靈感的,「靈感這個東西不是憑空而來的,它一定建築在大量的閱讀。大量閱讀之後,你有足夠的素材,才有足夠的想像,這個靈感到底是怎麼爆發的。」

中國熟讀歷史的人很多,你怎麼就寫得比較有趣?「我平時會做很多的思維訓練,比如說我經常想在沙漠中發現一噸黃金,接下來怎麼樣?你現在站在一片沙漠裡,看到一整塊的黃金,周圍沒有人,大家正常的人想:哎呀,我發財了!但是實際你想一想,從發現黃金到發財之間,有很多事情要做,首先你怎麼把這個黃金運出去?你要計算黃金的硬度,找到合適的切割機。而且這個切割機,如果用電的話,夠不夠用?還是用油的?你用了多大強度的切割機。我為了這個事情搜了一個多月,去找各種各樣的切割機,看他們的技術特點。因為沙漠附近沒有油,你是不是要用太陽能?然後把這個黃金切成多大的一塊,你才能夠自己抬得起來?你要買什麼樣的汽車?這些東西都是細節,當我無聊的時候,我腦海中就開始一遍一遍的過這些細節,時間長了,你就會鍛鍊出對細節的敏感度。」

作為歷史迷,他曾說過雖然故事以古代為背景,但小說一定要用現代人的心態來創作,這樣才能讓讀者產生共鳴,因此讀《長安的荔枝》,是一個四十歲後買房,回家被老婆罵的普通人,有天突然被設局,要他應付頂頭老闆那個不可能的任務,書中充滿了職場的生態描寫。《太白金星有點煩》改編西遊記,寫唐僧西天取經其實是天庭和西天聯合策劃的項目,主角太白金星作為打工仔,要確保唐僧能走完流程,事後還要面對費用報銷、工作匯報、人事安排。他筆下很多故事,寫的都是現代打工仔的焦慮。

《長安的荔枝》

《長安的荔枝》

回家前的桃花源

在他的小說世界裡,主角往往面對一個龐大社會系統,沒法改變,他的主角多是小人物,總在掙扎求存,「我一直跟我的朋友們講,外部的種種的不如意,它是必然的,無法逃避的,我們作為個體,一個普通人,實際上沒有辦法解決我們生活中這些壓力和困難,我們唯一能做的,就是內求,給自己內心建立一個足夠堅固的避難所。當外界出現麻煩與挫折,我們可以進入到避難所裡短暫的休息一下,舔舔自己的傷口。」

他有個觀察,每天下午五點後,停車場裡幾乎有一半的車裡,都會亮起手機燈光,因為這些下班的打工族回到家門口,就會想到一步入家中又要面對孩子的學業、家裡的紛擾。回家前的五分鐘,反而成了他們的避難所,「或者說,我們把它稱為桃花源,中國人的精神的終極的精神逃遁之處,就是桃花源,實際上就代表了一個外界的問題解決不了的時候,我可以在內心找到一種去解脫,一個休息的機會。」

他觀察上班族的焦慮,形成創作靈感。寫了多年他觀察到的焦慮,有沒有怎樣變化?「有變化,焦慮也是會和時代變化,包括年齡也有關係。你我在2013年還沒辭職的時候,身邊朋友都抱怨,實際上是焦慮怎樣找一個更好的玩的地方去旅遊。到我辭職的時候,我身邊的同齡朋友已經開始有孩子了,我們交流的都是哪裡的幼兒會所、幼教這些題材,再後來就慢慢要考慮學區。再後來,我們父母開始身體出現問題,我們自己的健康也不像當年了,我們討論養生、健身,現在可能要考慮的都是一些形而上的哲學問題。你會從他們的變化和我們自己的變化,也能感覺到一個時代成長。」

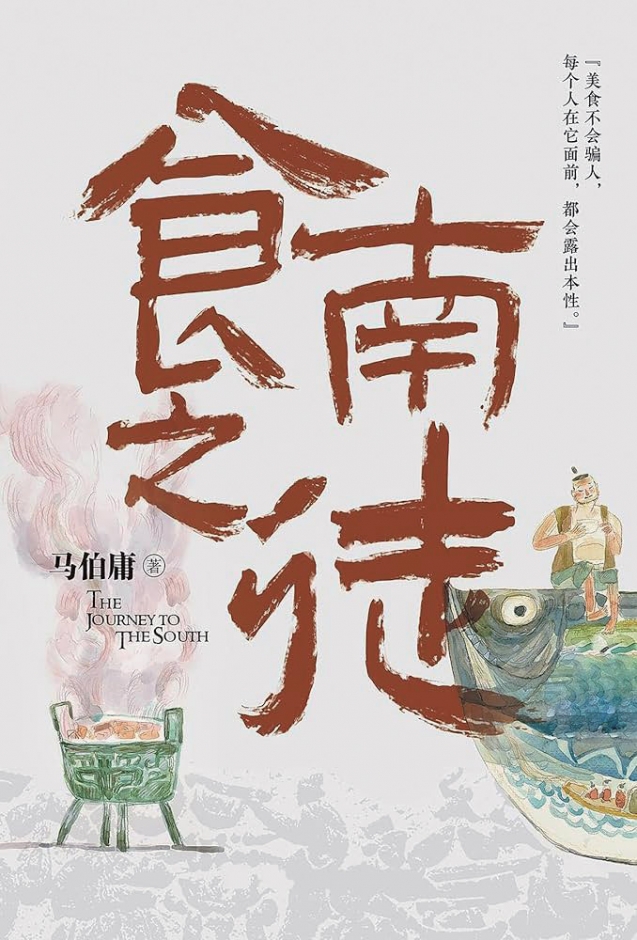

《食南之徒》

《食南之徒》

嶺南的美食

馬伯庸愛寫歷史小說,但他明白歷史上九成以上資料都是帝王將相,因此反而愛寫小人物,「就像梁啟超說的一樣,二十四史就是一部帝王家史,有太多的普通人,淹沒於歷史的塵埃之中。但是我們作為現代的個體,現代的普通人,也要在尋找一種共鳴,一種共情。」由此出發,他通過文學創作,將這些在沉沒於這種歷史塵埃中的隻言片語,化作故事。他說在悠長歷史裡,已有多很小說前輩在一直做這件事了。

去年他出版《食南之徒》,一個以西漢時期,廣州為背景的歷史小說,主角是個貪吃的大漢使者。他曾在廣州生活,喜歡粵菜,說每回到廣州就像回家,「我從小到大轉了很多次學,實際上我在廣東也生活過,在古代,嶺南實際上一直處於相對沒那麼被大家重視的時代,提到唐朝、漢朝、宋明清,好像很少有人會說到嶺南地區。實際上,當我們在這裡生活過一段時間,做了調研之後,會發現嶺南地區本身的文化內涵非常值得挖掘,比如說南海一號,它是宋代一艘沉船,裡面運載的外貿瓷器,代表了宋代嶺南的經濟發達的表徵。在《長安的荔枝》我寫唐代的嶺南,在漢代我寫了一個和南越王相關的故事,這些東西我是覺得跟現代人是有着非常相通的共鳴。」他笑:「嶺南的美食!從古代開始,氣候就決定了它一定是物產非常豐富,它有自己獨特的一個飲食邏輯和文化。我本身也挺喜歡吃,在每次在廣東吃的也很開心。」

《長安十二時辰》

《長安十二時辰》

馬伯庸寫的都是流行小說,常讓人讀得廢寢忘餐,他自己也說過,好小說一晚就讀完。那在他心中,有沒有不是一晚就讀完,會讓人反覆重看的好小說?「對,我是這樣說過。一些經典名著,例如《百年孤獨》,或茨威格《人類群星閃耀時》這些書,我會欣賞,有些是欣賞他的情節,像這東野圭吾的書,馬克吐溫的書,我會一口氣都看完,但像《湖濱散記》這樣的書,它不需要一口氣看完,它需要的是你慢慢欣賞,它像散文一樣,一點一點出來。文學最大的好處就是在於你什麼樣的需求,它都可以滿足。世界上有各種各樣的文學,各種各樣風格的東西,有些可以讓你體驗到這種極致的快感,有些是通過優美的詞句,讓你享受到文字美。有些純粹靠強大的內力,強大的哲學思辨,像俄國的文學家托爾斯泰,就是這樣的風格,你說他的文筆,說實話沒什麼文筆,但是他有強大的內功能夠居高臨下、鋪天蓋地的哲學思辨來打動你,讓你折服。」

《龍與地下鐵》

《龍與地下鐵》