在光與空間的邊緣 Tereza Šváchová的建築哲學

在設計的世界裡,好奇心往往是啟動改變的第一束光。今年12月舉行的設計營商周2025(BODW)以「好奇.激發設計創新」為題,匯聚來自世界各地的思想者與創造者。其間兩位備受期待的講者,分別為捷克建築師Tereza Šváchová,以及數字王國集團執行董事兼行政總裁王章樂。他們將分別從光與空間、科技與虛擬人的角度出發,分享他們如何以好奇心突破疆界,重新定義建築的感知與科技的溫度。他們的創作旅程或許迥異,卻同樣指向設計最本質的力量:以想像引領未來,以創意回應世界。

TEXT BY MIU LAU

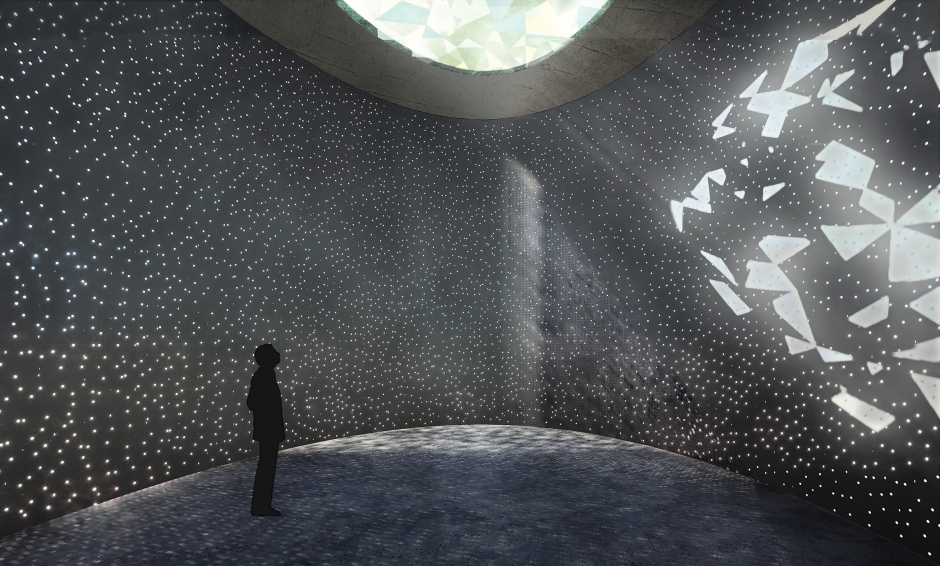

Tereza Šváchová設計的藝術裝置Universum。

Tereza Šváchová設計的藝術裝置Universum。

在光與空間的邊緣 Tereza Šváchová的建築哲學

來自捷克的建築師Tereza Šváchová,其作品跨越建築與工藝的邊界,將光與玻璃化為語言,賦予空間詩意與哲理。她曾為捷克Jablonec nad Nisou玻璃與珠寶博物館(Museum of Glass and Jewelry)設計玻璃立面,也參與2025大阪世博捷克館的設計等。她被譽為能以光塑形、以玻璃思考的建築師,是新一代歐洲設計界中最具思想深度的名字之一。

「玻璃存在於張力的邊緣,好奇心亦然。」這句話幾乎成為Tereza的座右銘。她相信好奇心是設計的核心,是推動建築不斷演進的能量。「好奇心應該是建築師工作的本質。你創造人們生活與行走的空間,觀察他們如何感受、如何被影響。要讓設計真正觸動人,你必須不斷發問、尋找意義,並挑戰既有的敘事。」

捷克建築師Tereza Šváchová

捷克建築師Tereza Šváchová

出身玻璃世家的Tereza本可延續家族傳統,卻選擇踏入建築領域。「我父親是玻璃技術專家,當年極力想阻止我走藝術路。建築對我而言,是藝術與技術之間的妥協,但我在第一個學期就愛上了它。」這份結合理性與感性的熱愛,成為她作品的特徵。她認為建築師必須在確定與未知之間取得平衡。「設計需有自信,必須符合安全與技術規範;但在藝術層面,我總保留一些『不確定』。我喜歡在作品中埋下一個細微的驚喜,當觀者偶然發現時,那一刻的體驗才真正鮮活。」

光與空間的哲學

這份對「未知」的熱情,也延伸到她的建築哲學。Tereza的BODW講座題目為「At the Edge of Space and Light」,正如她一貫的創作焦點——探討光與空間的關係。「光與空間不能分離。只有當光充滿物質,你才能真正感受到空間,它的比例、界限與質感。」

2025大阪世博捷克館由Tereza Šváchová及其團隊設計,外觀靈感來自波希米亞水晶工藝,藉由現代技術打造出類似水晶的透明玻璃建築。

2025大阪世博捷克館由Tereza Šváchová及其團隊設計,外觀靈感來自波希米亞水晶工藝,藉由現代技術打造出類似水晶的透明玻璃建築。

她曾自問:「當光填滿一個空間,它仍是空的嗎?」這個問題背後是她對建築存在的思索。「光對我來說是一種物質,它讓空間充滿存在感。『空』並非缺席,而是潛能。當光進入其中,空間開始顫動,變得敏感。那一刻,它不再只是形體,而是一種經驗。」她舉例歐洲中世紀城堡的吊燈如何啟發她對光的思考,「歐洲有許多中世紀城堡,內部昏暗,人們懸掛切割水晶吊燈,讓燭光折射到最暗的角落。那正是玻璃成為光之媒介的時刻。」

對Tereza而言,玻璃從來不是單純的建築材料,更是一種思想的媒介。「我以為自己喜歡玻璃,是因為它本身的美。但後來我發現,它是一種思想的媒介,讓我能以光與影塑造空間,用透明與層次思考建築的邊界。」她坦言,與玻璃共事意味着學會「接受不可控」。「玻璃永遠無法完全被掌握,它回應熱力、重力與光。每一次追求完美,都潛藏裂痕的風險。正是在脆弱與穩定之間,才能帶來生命誕生。」

這種在邊界中尋找平衡的態度,也啟發她在作品〈Universum〉中的一次難忘經驗。那是一個以超高性能混凝土包覆光學玻璃桿的外牆,她原以為光澤會因此被掩蓋,結果卻意外地讓光在玻璃桿間流動,閃爍如水。「那一刻,我明白有時必須放手,讓材料自己說話。錯誤並非失敗,而是創造的契機。」

光與影的呼吸

Tereza Šváchová為捷克Jablonec nad Nisou玻璃與珠寶博物館(Museum of Glass and Jewelry)設計的玻璃立面。

Tereza Šváchová為捷克Jablonec nad Nisou玻璃與珠寶博物館(Museum of Glass and Jewelry)設計的玻璃立面。

這份對「未知之光」的熱愛,也體現在她為捷克Jablonec nad Nisou玻璃與珠寶博物館設計的立面中。當中她以二向色玻璃(dichroic glass)延伸原建築的幾何節奏,讓立面在光線下變幻色彩。「我希望人們不只是站在前方,而是圍繞它走動。因為玻璃會隨光線與時間變色,每一刻都不同。當地居民常傳照片給我說『今天立面又變了顏色』,那讓我覺得建築真的活着。」

所謂的二向色玻璃,其表面鍍上多層極薄金屬氧化物薄膜,能隨觀賞角度與光源改變顏色,產生如虹彩般的變化。對Tereza而言,這不僅是光學的現象,更是建築的呼吸——隨時間而動、隨光而生。「我希望建築不是靜止的,而是與人共同經驗時間與光的流動。」

這份「讓建築呼吸」的理念,在藝術裝置Universum中被推至極致。她將光、空間與宇宙秩序交織,構築出一座兼具詩意與信仰的禮拜堂。「我想尋找一種超越年齡與信仰的普遍原則,靈感來自日語 komorebi,意指『樹葉間的微光』。這種光在歐洲與亞洲都存在,對有些人來說只是片刻的美,但對另一些人則象徵更高的秩序。」那光影在混凝土與玻璃桿之間穿梭,彷彿在訴說宇宙的節奏。屋頂的橢圓形格網天窗則向歐洲彩繪玻璃傳統致敬,讓光既能進入,也能流出。在這座建築中,光成為生命的脈動。它不僅照亮空間,也喚醒感知。Tereza笑說:「我們讓光既能進入,也能流出,讓建築成為能呼吸的生命體。」

在光與玻璃的創作之外,Tereza也在行動中實踐責任,積極參與文化保育。作為Eliáška基金會監事會主席,她正帶領團隊修復Elias Palme水晶吊燈工廠。「這是我人生的長期項目。從畢業論文開始我就與它結緣,如今我們終於購下整個園區,展開修復工作。我相信這能向世界傳達一個訊息:如果你看到意義,就值得堅持。」

她同時強調工藝與創新的平衡。「傳統手藝不應消失,就像書籍不該被取代。我們要以創新技術支持工藝,而不是取而代之。唯有親手實踐,才能精煉出真正的技藝。」當被問及未來城市的可能,她想像是一個由好奇心驅動的世界。「或許像《潛行凶間》那樣,一個重疊、變動、夢境般的空間。建築不再是靜止的結構,而是意識的延伸。好奇心讓城市保持生命,像夢一樣層層展開。」

在Tereza的世界裡,建築不止是結構,更是光、空間與人類感知之間的詩意連結。她以玻璃為語,探索好奇心的邊界,也讓我們看見,當建築開始發光,它同時也在啟發我們的思考。