攝影思考何以為家──徐冠宇以《逗留期限》的出道、出櫃與身分認同

徐冠宇@ 香港世界畫廊

徐冠宇@ 香港世界畫廊

TEXT BY 何兆彬

《外籍人口》AK-08102008-05032021(56 x 70in)

《外籍人口》AK-08102008-05032021(56 x 70in)

「香港個展《逗留期限》主要是兩個項目組成的,一個是《外籍人口》,一個是《邊境檢查》。」劉冠宇說:「《外籍人口》項目主要就是在芝加哥創作的,我拍攝了不同移民者家裡的狀況,我通過裝置我自己拍攝的照片,和在他們家拍攝的照片,加上從他們那裡收集到對於他們比較有特殊意義的影像,打印出來,然後在他們臨時的居所中布置,最後我用相機把它記錄下來。所以這些圖像都是關於他們的肖像,但是又與傳統的攝影肖像比較不,當中有層疊的關係,同時有不少攝影的特性,就是它是臨時的,但又達到Reserve Moment,達到一種永恆。」這麼一個創作方法先後至少要到拍攝單位兩次,他要先跟屋主先溝通好,了解他的故事,要求他提供有意義的照片,

讓冠宇掛在屋中,再進行拍攝,整個作品包含了空間的改造,有點拼貼和裝置的元素。

《外籍人口》ME-07182006-07072021, 2021(56 x 70in)

《外籍人口》ME-07182006-07072021, 2021(56 x 70in)

留美多年,他開始想創作一個作品,將自己在中國和美國的經歷結合起來,「《暫時存在的家》這系列,就是我和不同的男性在美國不同城市的合影的照片,我把它們帶回到了北京的家裡,創造出來的一個就是兩個空間的交織,同時Reclaim我這個曾經成長的空間。」

改變自我形象

當時,他剛好讀到Sara Ahmed《酷兒現象學》(Queer Phenomenology),一書,深受其啟發,「她講述了所謂少數主義,它在我們日常生活中所既定的空間,都是更具有話語權、更具有特權(privilege)的人所掌控的。所以在日常生活的空間中,少數主義總是要花更大的精力和能量去找回這些空間,然後我們對於空間的感知,也會被更具有特權的人所影響,我當時的一個想法,就是像我青少年成長的環境空間中,它是並沒有讓我能自由表達我自己的形象的,所以我是希望能夠通過自己的攝影或者圖像,重新改變它。」

因為同志身份出走,也因為沒有出櫃,定居美國的冠宇心裡一直有個潛藏的想法,他回北京老家貼上一張張與男伴拍攝的照片時。父母都出門上班了,但他有點渴望他們突然回家,看到照片,一切就變得簡單了,「如果他們突然回來,那我乾脆就出櫃了,但是這件事情沒有發生。」因為疫情,他有四年沒有回家了,近日因為在香港辦個展順道回去了,多次往返港京兩地,父母知道嗎?「我覺得他們應該不知道吧,我也沒有辦法給你一個確切的答案。」沒出櫃有困擾到你嗎?「我覺得還好,因為平時也不是生活在一起。」

《外籍人口》RK-08282018-01142022, 2022(56 x 70in)

《外籍人口》RK-08282018-01142022, 2022(56 x 70in)

六-七月他來回北京香港數次,聯絡了三個香港的「外籍人口」,到他們家中拍攝,其中一個是菲律賓外傭、一是在香港工作的大陸考古工作研究人員,他印象最深的,是一個因宗教原因來港的埃及政治難民,他來港十年了,一直沒有身份也不能工作,「他近年跟一個香港女孩結婚了,這麼再等已等了年半,一直在交材料,目前還沒有結果。」

《邊境檢查》Interior Border Checkpoint, Niland, CA, 2023(79 x 43in)

《邊境檢查》Interior Border Checkpoint, Niland, CA, 2023(79 x 43in)

他喜歡的藝術家包括Wolfgang Tillmans(德國攝影師)、Sarah Sze(裝置、多媒體藝術家),除了攝影以外他也深受當代、裝置藝術家的影響。他畢業後在大學教攝影,也一直堅持自己攝影師的身份。攝影對他來說,其實在藝壇中屬於少數(弱勢),符合他的身份認同,「其實在當代藝術中,攝影是很不被關注到的,也不被重視的。不管你去博覽會還是去博物館觀看,攝影藝術都是非常少數的。比如說很多雙年展攝影的作品,可能只有佔5%。」另外,即使有攝影作品進了當代藝術界,它們都比較貼近傳統攝影領域,「他們選擇的攝影作品,可能都是非常標準的攝影。所以別人每次問我是什麼樣的藝術家,我都不會覺得說我要避開說我不是攝影師,我就攝影為媒介,我探討的基於藝術史和攝影史,相互交織。我可能會做不同媒介的作品,我也確實做過一些不同媒介的作品,這是可能變化的。」他說自己受攝影訓練,關注的就是圖像,很自然的就用了攝影師的身份出道了。

他開始創作《外籍人口》系列,靈感來自他自己的外來者身份。他也因為疫情,注意到移民者的經歷。冠宇先認識一些美國新移民/外來者的朋友,再跟他要對他有意義的照片,加上替他拍的新照片,裝置在被訪者家中,然後將它攝下,「我沒有特別去挑什麼樣的身份,我都是從身邊朋友開始,然後找朋友的朋友,或由人跟我推薦,看有什麼人感到有興趣參與。」《外籍人口》每個作品名字都很長,它由當事人的名字首字母(Initials),加上剛來美國的日子、拍攝當日兩個日子組成,「它看起來就像一個檔案。它能表現出他們已經在美國生活了有多久,而他們申請的美國護照還在處理當中。」這些被攝者,有人留美是申請了政治庇護,「也有人因為特朗普的原因,申請超過了十年申請仍未批准。這樣,代表了他們永遠無法離開美國,因為他們必須要知道申請結果,拿到身份或被拒後才會離開。」

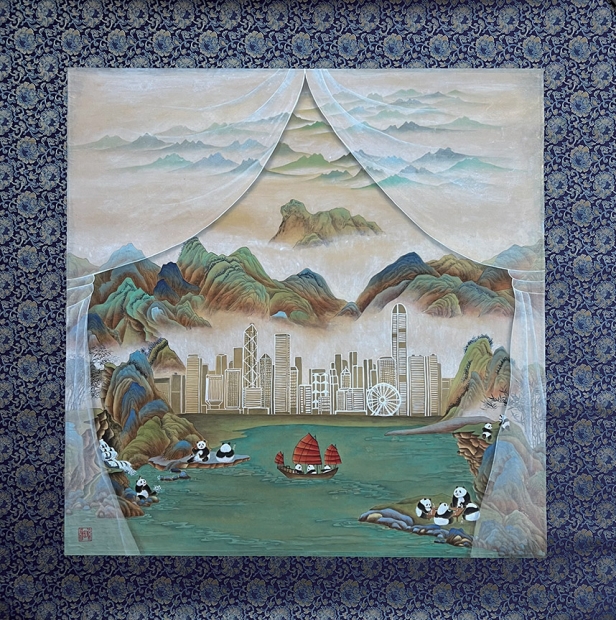

Suspension (O1 Visa and Censored Exhibition)_Part

Suspension (O1 Visa and Censored Exhibition)_Part

在香港展出的還有《邊境檢查》,它的靈感來自他的個人經驗,「美國有一些境內檢查點,是在美國邊境100英以內,它們可以是臨時或永久性的,有關當局可以隨時查在美國境內的人,會問你是否是美國公民,如果你回答不是,他們又有合理懷疑,要求你出示護照,你就必須要出持護照。按照法律,境內非美國人不管你在這裡工作了多少年,隨身都要配備護照。」當時他和一個朋友在車上,被要求把車停到路邊,出示證件,冠宇事發時還是學生,不知道必須隨身攜同護照,當然沒法出示證件,執法人員放二人離去,但他有點被驚嚇到。由於這些檢查點不能拍照,事後他用Google街景找到檢查站的圖片,再用拼貼的手法,變成一幅幅如且同數碼拼貼的作品。這是想探討有關當局無上權力(過大)和對外來者的歧視嗎?「嗯,兩者都有。因為相關的警官對於檢查的輕重,完全由他們個人的決定來決定,通過看你的狀態,那最明顯就是看膚色和長相。美國設這種檢查站所花費不少,已經把它變成了一個產業了。」他希望用自己非常私人的影像,去佔領這個像怪獸一樣的建築物。

冠宇今年的工作都安排好了,香港個展後將到紐約參與一個藝術家駐場計劃,留四個月,明年暫時都沒有安排。一出道就受到關注,作品也獲博物館收藏,他說自己很幸運,日後若果可以則希望留美做全職藝術家,從他身上會感受到濃濃的不安情緒,「之前教書,生活上是沒有問題。但要做全職藝術家肯定是有風險的。藝術家本身他就不是一個穩定的工作,我家裡不是很有錢,一直支持我。」

日期:即日起至8月31日

地點:香港中環都爹利街11號律敦治中心一樓世界畫廊(Galerie du Monde)

編按:《優雅生活》印刷版原文大題為《攝影思考何以為家》