以藝術修練心靈 藝術家林潔儀:以作品分享勇氣

藝術,或「art」,來自拉丁文「ars」,意思是向着一個方向走,有適應、創造之意。在美好的時代,人人追求humanity以外更深層次、更昇華的體現;但在崩壞的時代,好像才更真正需要藝術,讓人類在黑暗中找到曙光,在不安中找到「fine」很美好的事情。說的不一定是大環境的時代,可以是作畫者本人的心境,心靈的不平靜,就以藝術去安撫吧。就如林潔儀Kathy一樣,藝術除了是她熱愛的表達手法之外,更作為跟自己對話、安撫內心創傷的一個方法,「藝術先是療癒到自己,但亦希望可以透過畫作傳遞一個訊息,就是每個人都是很特別的個體,希望作品跟大家能夠連結到,分享到這份面對自己的勇氣。」

林潔儀Kathy於Toyol Gallery的展位中展出一系列新舊紙本及陶瓷作品。

林潔儀Kathy於Toyol Gallery的展位中展出一系列新舊紙本及陶瓷作品。

修行的旅程

去年才畢業的Kathy已經遊歷了差不多大半個地球,由南非的藝術家駐場計劃、到整個歐洲的背包及沙發衝浪之旅,再到後來尼泊爾的喜馬拉亞山行山之旅及泰國靜修時期,Kathy發掘了宗教、修行、實踐、藝術之間的關係,而最終都是回到自己的內心,在路途每一站,做過的事遇過的人,全都成為了Kathy生命中新一個編章,又或者成為回看過去的一個flashback,在過程中面對自己,同時尋找創作靈感。「當時的我還未完全接受到媽媽離世了這個事實,畢業的時候就心想,不如給自己一個勇氣出去看看吧。我覺得藝術最好的,是給了我勇氣去面對自己,所以我很感謝藝術收留了我。」遊歷整個歐洲一圈,Kathy原是希望找找冇什麼值得留下或可以移居的地方;還是暫時選擇回到香港,可能其實藝術就是家。

Kathy涉獵的藝術創作包括油畫、中媒、混合媒體及陶瓷,而畢業後去到南非參與的藝術家駐場計劃正是以陶瓷為創作媒介,但一向喜歡拉坯創作(即大家在電影《Ghost人鬼情未了》看到男女主角一同在創作陶瓷的那一幕),去到南非卻在機緣巧合下嘗試了不熟悉的技巧。「去到南非當然是用當地的泥,他們都有黑泥及紅泥的,一種叫Terracotta的泥。以前的我比較喜歡拉坯,但去到就嘗試了hand building(手捏),因為南非不時會停電呢!當然亦有趁機試試傳統那種用腳踩住轉轉轉的拉坯轉盤。但另一個印象深刻的是,正因為供電不穩定,他們是沒有窰的,因為根本燒不了一整天;所以就發明了一種不用燒,但仍然很organic很漂亮的陶泥創作,可能他們所用的黏合劑跟我們的有所不同吧。這個交流對的啟發也深刻的,就是人類就地取材的心態,因應自己當下及環境所允許,就做出能力所做到的;再在這個局限中慢慢突破、慢慢發展,尋找當中的自由度,也可以好好挑戰自己。」

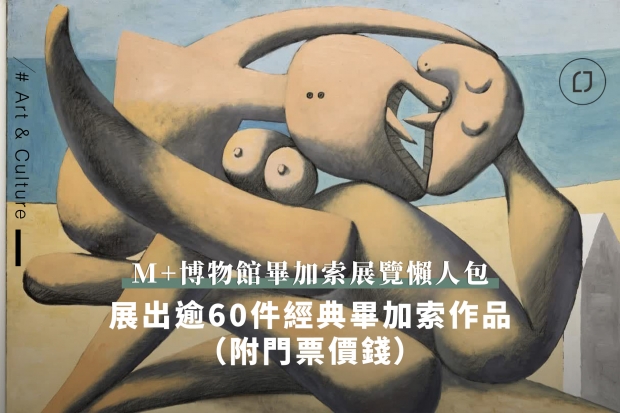

林潔儀 Kathy Mountain no mountain 見山不是山 2024, 60x40cm, oil on lokta paper on canvas

林潔儀 Kathy Mountain no mountain 見山不是山 2024, 60x40cm, oil on lokta paper on canvas

以往的Kathy以為自己是走苦行僧的路線,但到頭來,卻發現自己也不過是逃避現實。「當時我會每日很早回到學校工作,然後尾班車才走;但也會質問自己,這到底是為了什麼?去到做artwork時,就想梳理跟媽媽的關係,因此就決意讓自己休息,走上backpack旅程。」一個細細粒的溫柔女生,背住露營背包,半年內走到世界不同的角落,其實也真的不是件容易的事。「在南非做陶瓷的時候也有個給自己的小挑戰,當時我創作的心態其實是想征服陶泥,覺得如果這塊又大又重的泥都征服得了的話,其實很多東西都一定可以overcome到,包括自己一個女生去做背包客。」

內心與作品的映照

去歐洲,除了要去看學生時期在書本及網上見到的藝術品真跡之外,更重要的是了解歐洲不同國家的文化,而Kathy就選擇了以沙發客(couch-surfing)的形式遊歷。「最深刻的印象是在捷克一個小村落住的兩三個星期,我和一個媽媽及兩個兒子居住,每日就在田野生活,他們有自己的農場,有時候也會遇到小熊。在這個環境和心態,跟他們生活及玩的時候,我就突然意識到小時候到底欠缺了什麼,在他們身上學到很多意想不到的東西。離開捷克後,就去了柏林、阿姆斯特丹、比利時,然後再回到法國及意大利等地;後來覺得看悶了歐式建築,就把心一橫,去了尼泊爾學一個月的瑜珈。」

今次在Affordable Art Fair的Toyol Gallery見到Kathy的新一批畫作,大部分正是受到尼泊爾之旅所啟發的,其中的《見山不是山》所用到紙也是由當地帶回來的傳統作畫材料。「去到當地,問了當時的host的意見,到底自己能否走上Annapurna Circuit的行山之旅,圍住喜馬拉雅山的山脈走一圈,都走了十幾天。」Annapurna在尼泊爾語言中,有「糧食供給者」或「收成之神」的意思,可見此山對當地人擔當尤其重要的意義,也是了解文化、生活、歷史最好的地方。「在行程的途中,每日趁住午餐有點休息的時間,我都會速畫(sketch)及以菲林相機拍照做紀錄;其實一邊行山,反而更多的是跟自己的對話,觀照自己到底有什麼事情是想再勇敢一點去面對、去梳理的,整個旅程就是在建構自己及新系列作品。現在回看2021、2022年的作品,當時那個還未離開香港的自己心中看得到有些ego的問題,可能以為自己解決了,但原來當有新的情況出現,這些問題就會不斷循環地看着自己;旅程中就是不斷這樣的發掘與觀照,也同時一邊透過畫畫去疏理內心。」

尼泊爾旅程中拍下的菲林照片,讓Kathy在創作新系列畫作時回想當時的情況。

尼泊爾旅程中拍下的菲林照片,讓Kathy在創作新系列畫作時回想當時的情況。

自認是一塊海綿的Kathy覺得暫時不應限制自己於一門宗教,雖然一路訪問中都有聽到她提到抄心經,以及自觀、自導導人等佛家概念,但其實在尼泊爾的瑜珈練習都對她影響深遠。「我還是想學更多不同的哲學理論,例如Buddha所指的其實是覺悟者,我就會想知道,衪到底有什麼理論?怎樣可以令自己有enlightenment?而尼泊爾的最大宗教是印度教,學習瑜珈的時候其實都接觸到很多印度教的理論,都發現其實都幾適合自己,在於如何令生活開心一點、讓自己的mindset平衡一點。」以往會跟陶泥鬥力的Kathy也慢慢希望跟它建立更健康的關係,「其實健康的造陶過程應是向內觀察的,到底當日自己的狀態如何?即使我的瑜珈練得再好、力量如何控制得宜,但只要當日狀態稍差,拉坯也是很容易『炒車』的,因為心理不夠集中,或者你的心思根本不在,陶泥是知道的,它會將你心裏面的狀態反映。」

承接當年在南非學懂的因應天時地利而「做到什麼就什麼」的心態,Kathy以「小隱於野大隱於市」為現階段的內心小總結,「要在一個很panic很大壓力的環境下,仍然保持到mindfulness,其實是更難的。」見到Kathy走過的旅程,得到了很多學習、修鍊、心得,其實全因她放下了很多東西。Kathy看見崇尚大自然的人都將一切交予因緣和合,執放有時,得失好像也沒來得這麼重要。

TEXT BY JAZ KONG

圖片由TOYOL GALLERY及藝術家提供