HOPES AND DREAMS︰身臨夢境:1950年代至今的女性藝術家環境作品

Marta Minujin (Revuélquese y vival 1964. Replica Haus der Kunst München, 2023. Installation view of Dream Rooms:Environments by Women Artists 1950s Now, 2025 © Marta Minujin. Photo: Lok Cheng Image courtesy of M+, Hong Kong

Marta Minujin (Revuélquese y vival 1964. Replica Haus der Kunst München, 2023. Installation view of Dream Rooms:Environments by Women Artists 1950s Now, 2025 © Marta Minujin. Photo: Lok Cheng Image courtesy of M+, Hong Kong

近年的藝術品拍賣、畫廊展覽等等一切都指出女性藝術家的作品愈來愈受歡迎,價錢也愈來愈貴;但對於藝術家本人而言,她們的作品、以至她們的存在不只是一個「潮流」,不只是一個在拍賣會上的一個價值或落槌的保證,而她們的作品得到比以往更多的注意,其實不是指她們得以坐大,而其實只是她們終於慢慢得到應得的注視及尊重,慢慢扭轉這個一向不公平的局面。上星期迎來M+最新特展「身臨夢境:1950年代至今的女性藝術家環境作品」(Dream Rooms: Environments by Women Artists 1950s–Now),以藝術去嘗試right the wrong;策展團隊也選擇了一個比較容易「入口」的方向去讓展覽吸引到更多不同層面的參觀者,讓三至八十歲的(非)藝術愛好者都可以完全融入這個沉浸式的女性藝術家的世界,以溫柔又好玩的形式,在意識形態、也在現實層面對抗無形的力場。

TEXT BY JAZ KONG

IMAGE COURTESY OF M+, HONG KONG

逾半世紀的裝置藝術史

M+最新特展「身臨夢境:1950年代至今的女性藝術家環境作品」(Dream Rooms: Environments by Women Artists 1950s–Now)(下簡稱Dream Rooms)已正式開幕。在香港展出之前,展覽先以「Inside Other Spaces. Environments by Women 1956–1976」於2023年在德國慕尼黑藝術之家博物館(Haus der Kunst München)展出,而團隊亦選址香港M+作為巡展的亞洲第一站。作為Inside Other Spaces的延伸,Dream Rooms繼承了德國展覽的沉浸(及playful)式的展覽體驗,展出了12件由1950年代至今來自亞洲、歐洲和南北美洲女性藝術先驅的環境藝術作品:三件出自亞洲女性藝術家之手的全新委約裝置作品,當中包括將整個M+焦點空間都以經典紅線連上的塩田千春之作、早前紅爆社交媒體的金守子(Kimsooja)的玻璃彩虹作品,以及可讓觀眾參與改變及互動的碧娜里.桑比塔(Pinaree Sanpitak)的布料作品。

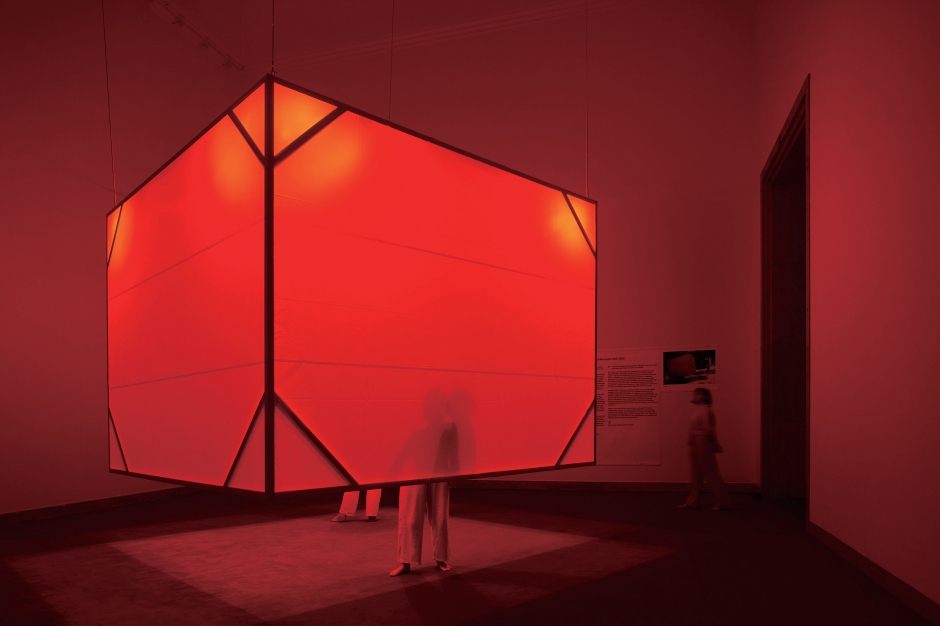

Yamazaki Tsuruko Red (shape of mosquito net) 1956. Reconstruction National Museum of Art, Osaka, 1985. Installation view of Dream Rooms: Environments by Women Artists 1950s Now, 2025 © Estate of Tsuruko Yamazaki Photo: Lok Cheng Image courtesy of Mt, Hong Kong

Yamazaki Tsuruko Red (shape of mosquito net) 1956. Reconstruction National Museum of Art, Osaka, 1985. Installation view of Dream Rooms: Environments by Women Artists 1950s Now, 2025 © Estate of Tsuruko Yamazaki Photo: Lok Cheng Image courtesy of Mt, Hong Kong

要介紹Dream Rooms,就必須先由兩年前的Inside Other Spaces說起。當時的展覽籌備了三年的時間,被形容為「一個持續地研究並再研究被忽略的歷史的一個藝術界重要里程碑」。開幕當日,來自藝術之家博物館的藝術總監Andrea Lissoni及米蘭文化博物館館長兼米蘭市跨文化項目與公共藝術總監Marina Pugliese提到,選擇以1956年作為德國展覽的起始以及1976年作結,這個專屬的時間範圍是各有原因的——展覽中年紀最大的正是日本藝術家山崎鶴子於1956年之作《赤》,遠看似是一個懸掛的紅色發光立方體,外面的觀眾則能看到移動的人影。這個結構呼應了日本臥室床鋪上支起的的立方形蚊帳,當年於大阪首次亮相時,亦從此創下了觀眾對「藝術體驗」的新定義。可能現世代的我們對「浸沉式」、「裝置」、「互動」等這些字眼已經太熟悉,甚至可能存在一點點的不耐煩,但其實展覽標題所講的「環境藝術」去到50至60年代才興起,亦即為我們現時稱之為的「裝置藝術」。這些作品存在的時間往往很短暫,並且具有實驗性質,採用非常規材料與技術,並融合藝術、建築與設計元素,為今天以數碼方式呈現的沉浸式體驗奠下基礎。至於完結於1976年則是因為不斷嘗試改寫藝術的定義的著名策展人Germano Celant,他當年於威尼斯雙年展策劃的「Ambient Art from Futurism to Body Art」中,可見當年還是稱這類藝術品為ambient art,但策展人就集結了多年以來多個重要的藝術品,當中更包括Maria Nordman的白色房間作品,為日後的裝置藝術奠下了基礎,因此德國的展覽首部曲就有個如此的時間範圍。

M+博物館館長Suhanya Raffel提到,這個展覽是戰後環境的一個概覽,亦為發展至今的藝術史的一個先驅,印證了藝術就是不停地在科技、物料等範疇上實驗,探索藝術的可能性,以及跟建築及設計的不可分割的關係。另一件值得留意的,是共同策展人Marina亦刻意提出「replica」跟「reproduction」的分別——除了最新邀約創作而新的三件作品之外,其餘作品都是這兩個類別的,分別在於「reproduction」是在藝術家去世後再根據當時的紀錄重新製成的,而「replica」則是跟在世的藝術家們一同合作而成的;當年的女性藝術家可能因環境及資源問題而未能造出心目中最理想的作品而屈服,亦加上科技及物料上的進步,這次團隊跟她們合作重現當年未能成功創製的作品。

Nanda Vigo Ambiente cronatapica vivibile 1967. Reconstruction Haus der Kunst München, 2023. Installation view of Inside Other Spaces: Environments by Women Artists 1956-1976, Haus der Kunst München, 2023 9 The heirs of Nanda Vigo Photo: Agostino Osio - Alto Piano Courtesy of Haus der Kunst München

Nanda Vigo Ambiente cronatapica vivibile 1967. Reconstruction Haus der Kunst München, 2023. Installation view of Inside Other Spaces: Environments by Women Artists 1956-1976, Haus der Kunst München, 2023 9 The heirs of Nanda Vigo Photo: Agostino Osio - Alto Piano Courtesy of Haus der Kunst München

La Vie en Rose

以上提到的資源問題,就可以在Tania Mouraud的1970年作品《We used to know》中見到。當年Tania被邀請到世界知名的畫廊參展,原意是用一個很簡單直接的表達方法,去諷刺在藝術界中當道的男性力量;但團隊卻發現當期時的展覽照片卻跟她的草圖大有出入,誰不知,藝術家就表示當年畫廊最終因為資金問題,而令Tania不得以創出理想中的作品。大家在M+見到的,終於還原藝術家心中所想的,而其實概念很簡單,參觀者推開這道別具不確定性的玻璃門後,所感受到的就是一間以高溫與聲音為基礎的房間,激發焦慮、恐懼與威脅感,而這種故意令人抗拒的互動體驗,就是象徵當時藝術界對女性的排斥。

另一個可能大家已經很熟悉的就是Judy Chicago的《Feather Room》。作為現當代最著名的女性主義藝術家之一,Judy Chicago不單在藝術界推動女性主義,更於1970年於California State University-Fresno創下該大學的首個女性藝術家學系,隨後一年亦跟Miriam Schapiro 於California Institute of the Arts(CalArts)成立Feminist Art Program(FAP),作為抵抗以男性主導的高等教育,在師資以至學生的範疇亦如是。這個1966年的作品正好就是她其中一個最廣為人知的作品,很直白的,以最輕最溫柔最純潔的白色羽毛,去顛覆以男性主導、以堅硬材質為基礎的雕塑傳統。策展人解釋不論是作品的氣味還是這道帶點神秘的白光,藝術家Judy Chicago就是希望可以做到一個「limbo」的狀態,柔和光線與弧形牆面,營造出與世隔絕且無邊無際的氛圍,讓置身當中的參觀者得以沉浸於這些重達300磅「零殘忍」羽毛當中,被作品包圍的同時亦隨之而成為作品的一部分,亦作為好好例用周圍去創作「環境藝術」的一個好例子。

另一個很會引起大家的睡意的,是阿根廷藝術家及表演者Marta Minujín比較早期的作品《¡Revuélquese y viva!》,意思是「來打滾和生活吧」。大家看到的是1964年作品,是藝術家於早一年開始創下的床褥系列《The Love Room》而成名的作品延伸。Marta之所以對床褥為靈感,因為她相信人類在床褥上出生、造愛、然後死亡,人的快樂和一生都跟床褥脫離不了關係;而裝置入面的音樂是Beatles的歌曲。

Chiharu Shiota Infinite Memory 2025. Installation view of Dream Rooms: Environments by Woren Artists 1950s Now, 2025 © VG Bild-Kunst, Bonn, 2025, and Chiharu Shiota. Photo: Dan Leung, Image courtesy of M+, Hong Kong

Chiharu Shiota Infinite Memory 2025. Installation view of Dream Rooms: Environments by Woren Artists 1950s Now, 2025 © VG Bild-Kunst, Bonn, 2025, and Chiharu Shiota. Photo: Dan Leung, Image courtesy of M+, Hong Kong

Love and Pain

這個展覽有趣的,在於雖然全都是女性藝術家,但其實每人對「女性主義藝術家」的定義都略有不同,但亦可能跟年代有關係吧。例如Lygia Clark就一直很強烈地抗拒將她的作品跟「body art」扯上關係,雖然她的作品大多數跟身體及群眾參與有莫大關係。是次展出的是1968年的作品,名為《A casa é o corpo. Penetração, ovulação, germinação, expulsão》,直接解作「房子即身體:穿透、排卵、孕育、排出」。首次展出於1968年威尼斯雙年展的巴西展館,Lygia亦是當年帶領着NeoConcrete Movement的藝術家之一。策展人講述這件作品的時候,鼓勵大家道,雖然作品很直白地以藝術手法去讓大家重新經歷人類生產分娩的觸覺與視覺體驗(中間透明的三角錐體就是子宮),但其實更有趣的,是藝術家對精神分析(psychoanalysis)的解讀及演繹,而她亦因太專注人類的心理剖析而其後去當了心理治療師。Lygia擅長「操縱」參觀者的心理狀態,將大家的身心帶離現實。以這件作品為例,第一次參觀少不免會感受到因五指不見的黑暗及寧靜而帶來的洶湧而來的恐懼,看似單一路線的作品卻足以讓人迷失;當時的作品甚至有個逃生出口,讓panic attack的參觀者得以中途離場。但策展人則表示,這件作品堪稱為她的調查的極致,總結了她在虛無與星體、以至身體或生物學的研究。

另一個跟生育有關的作品就是Lea Lublin於1970年之作 《Penetración / Expulsión (del Fluvio Subtunal)》,透明隧道內布滿象徵排卵與懷孕的透明PVC球,邀請觀眾以象徵的方式重返母親子宮。充氣結構連接到外部的壓縮機,並與一條臍帶形狀的管子相連;與之對應的作品是具男性意味的《移動的陽具》。

疼痛是源於身體的存在,若然身體是absent的話,又會怎樣?穿梭於是次其中一件委約作品——塩田千春的《無限回憶》(Infinite Memory)就有一種在母體、在身體遊走的感覺,藝術家繼續以鮮紅線隱喻為血絲,代表人類的命運和連結,成為人的身體、家庭、以至一個國家。藝術家的作品大多以她的身份(不)認同為創作靈感,作為移居歐洲的日本藝術家所「失去」的,因此在作品中創作出對生命的反思;當中的不同物件如行李等則比喻為人類的移動軌跡。作品中最顯眼的要數高掛在半空的三條紅裙,塩田千春將此比喻為身體,或者更精準地說,是「不存在」的身體——即使生命消失,但內裏的痕跡又是否可以留下?

Aleksandra Kasuba Spectral Passage 1975. Reconstruction Haus der Kunst München, 2023. Installation view of Inside Other Spaces: Environments by Women Artists 1956-1976, Haus der Kunst München, 2023 © Estate of Aleksandra Kasuba Photo: Constantin Mirbach Courtesy of Haus der Kunst München

Aleksandra Kasuba Spectral Passage 1975. Reconstruction Haus der Kunst München, 2023. Installation view of Inside Other Spaces: Environments by Women Artists 1956-1976, Haus der Kunst München, 2023 © Estate of Aleksandra Kasuba Photo: Constantin Mirbach Courtesy of Haus der Kunst München

藝術的色彩

若要總結是次展覽,應該會是「transform」一字。由展覽一開始見到的Aleksandra Kasuba於1975年的作品 《Spectral Passage》,象徵歷史中德國與猶太人的對立,以柔軟的布料造出「1零死角」的彩虹隧道,象徵我們從出生到死亡再重生的人生旅程,同時完全地摒棄了所謂的藝術的概念;另一個同樣是彩虹的作品由策展團隊委約韓國藝術家金守子(Kimsooja)創出《呼吸》,她以半透明的繞射膠片包裹窗戶與天窗,隨日光變化,將建築轉化為虹彩流動的景觀。金守子一來希望以「布料」作為穿梭不同文化的溝通工具,同時展現韓國文化中包裹物件的歷史,同時間亦以布料象徵女性勞工及生產。藝術的方式、表達及定義不停在變,女性或不同身份認同的藝術家的文化地位亦同時在變。由In Other Spaces開始,去到Dream Rooms,看到的都是「other」跟「dream」,五十年代被當為他者、被當成發白日夢的,其實可能不只是藝術家。當裝置藝術的發展有很大部分都是由女性藝術家去推動,她們的作品卻往往不被重視,在短期展覽後就會被銷毀、也不被藏家重視。當歷史改變了。重現過去的點滴,又可以為我們重新帶來hopes and dreams嗎?