華人城市長大鬼佬:有錢一定住香港

「我是一個以華人為主城市長大的鬼佬。」這是藝術創作者彼得小話(Peter Suart)自我介紹的開場白。祖籍英國,牙買加出生,香港成長,到英國讀書後回到香港,隨後再到英國定居,他的身份從來都難以界定。

除了身份,他的工作也非常多元,曾玩音樂,是資深的獨立音樂人,與龔志成於八十年代組成盒子樂隊,啟發了新一代的文化創作者,同時涉足劇場,創作多齣獨角戲,近年又專注插畫創作,更繪畫出多本童書。熱愛自由的他,對自身定位沒有太大興趣,自言只是做想做的事情。

然而別人問他從哪裏來,他必定回答「香港」。習以為常的生活,往往到了異地才了解當中的珍貴,雖然活在英國的樹林中,他仍懷念這島上被海圍繞的風景。此地對他的熏陶,且聽他以流利的廣東話慢慢說出。

彼得小話1962年出生,一歲便跟隨在大東電報局工作的父親來到香港,至十一歲才離開,自言是在香港土生土長。雖然他上國際學校,母語是英語,老師也全是英國人,一直也不懂說廣東話,但他認為,自己的確受到此地的某種熏陶。家住深水灣,在懸崖和海之間,成為他想像裏常追溯的風景,「自此,我只喜愛住在有斜度的地方。」他回憶起,自己小時候常與夥伴們上山遊玩,來自澳洲的母親對孩子採取放任的教育,帶他們走進郊外爬樹打球,培養出他對萬事萬物的好奇、冒險精神及對自由的熱愛。

因此在他的童書Tik and Tok系列中,在茂密的樹林場景之外,也時常出現海的景象。這系列童書有兩個主角:小男孩Tik與狗布偶Tok,兩個角色經常結伴闖蕩,探索世界和宇宙的奧秘。Tik就好像小時候的彼得,充滿好奇和焦慮,在書中總是穿着睡衣。Tok則是理性的智者,雖然話不多,但經常在危難時候提供意見,拉住亂衝的Tik。它的形象來自Peter在1967年收到的禮物──一隻可愛的玩具狗仔。

與一般童書不同,Tik and Tok系列畫風細緻,更會穿插文學、歷史、科學、宗教和哲學等知識,足見作者深厚的底蘊。雖然是童書,卻一點也不簡單。彼得希望它的讀者除了孩子,也有大人。「孩子能接收到表面的故事,而大人則明白較深奧的道理。」

身兼音樂人、畫家、作家、 戲劇表演者的彼得小話自言是土生土長的香港人,雖然如今定居英國,但對此地仍有濃厚熱愛。

身兼音樂人、畫家、作家、 戲劇表演者的彼得小話自言是土生土長的香港人,雖然如今定居英國,但對此地仍有濃厚熱愛。

在港組樂隊二十七年

英國的市場較大,藝術教育較完善,以藝術為業的人生存空間也較多,但無論是英國還是香港,要以此為生都有一定難度。雖然他已為專門出版插畫書的英國出版社The Folio Society工作,但笑言「無可能靠它搵食」,因此也兼做各種自由臨時工,偶爾也會重回香港,進行音樂表演和劇場創作。

「雖然每一件工作我都是認真去做,但我是個不肯一輩子只做一件事的人。」

他笑言,成名和賺錢非自己興趣,也沒有什麼建立豐功偉業的策略,不喜歡交際的他,只希望能一直自由地生活,做有趣的工作。他以一個源於北美印第安土著的詞語「mugwump」來形容自己,意思是懷抱獨立思想的人。「我只想做一個獨立自由的人。」

「我不要擁有控制他人的權力,也不希望有權力來控制我。雖然有些聲音說,無論人如何選擇,最後都是被權力架構逮住,無法逃離,但我清楚,自由也是真的。」他笑言,自己對自由有着強烈熱愛和敏感,因此一感覺到他人意圖操控,他便自行離去,但他指在香港遇上的人都對創作者非常尊重,這種情況絕少發生。

在1984年,彼得在英國完成學業,到倫敦工作了約一年,卻對生活和倫敦的環境不滿意,於是在1985年重回香港。

「可能是因為小時候的記憶對我來說很重要。」他做着各種各樣的工作,1987年在演藝學院擔任伴奏時,認識在那裏教書的龔志成。兩人非常投契,更組成樂隊盒子,創作了許多別開生面的演出,被樂評人稱為「前無古人,後無來者」的獨立音樂樂團。因為他們無論是音樂還是演出形式,都打破舊有框框,帶來創新的音樂理念。

別人說他們「前衞」,彼得小話卻不以為然,指自己並非為創新而創新,只是自己興趣範疇廣泛,從繪畫、劇場到音樂也有,跨媒介的創作對他來說非常自然。「我也不覺得自己做的是最前衞的藝術。這形式不是新的,許多千年也有人在做,我只是用我自己喜歡的方式去做而已。」

對於龔志成,彼得形容兩人的關係「有趣」,「起初我們都很年輕,在一起很好玩。」也是因為這場合作,彼得才開始學起廣東話來。然而合久必分,兩人漸漸發現彼此的分野愈來愈鮮明,於是在六年後決定分道揚鑣,後來又再次合作,離離合合,不知不覺,已經走到第二十七個年頭,下月底更會在藝術中心進行大型演出,題材與蘇聯的作家、作曲家及史大林有關,探索權力與藝術的關係。

「在史大林統治下的蘇聯,創作是不自由的,許多事情都不能發聲。今天香港仍擁有言論自由,但這種自由正面臨一些威脅。」作為藝術家,對何謂自由,他也有自己的看法。「我當然支持言論自由,前提是你不能散布憎恨和謊言,這種自由包括一種責任。自由是有限的,要包含(對他人的)尊重。」而藝術創作上的自由,也必然包含着某種責任:「這個世界很多人沒有飯吃,我不但有飯吃,而且也可以做藝術,是很幸運的事。幸運的人有其責任,這個責任對我來說就是保持真誠、勤力,縱然藝術中有陰暗的元素,但總是uplifting的。表達自己的想法和感覺之餘,但也有尊重。」

最近彼得小話接受英國文化協會邀請來港,為自己童書創作心得進行演講。

最近彼得小話接受英國文化協會邀請來港,為自己童書創作心得進行演講。

收入低無力租安樂窩

在1999年,他決定重回英國,在郊外一個小鎮定居,被樹林和山圍繞,距離倫敦只有一個小時的火車車程,每隔一個月他就會到倫敦各大藝術博物館參觀,吸收新知識,好不寫意。然而他也非常懷念香港,直言離開主要原因是香港瘋狂的樓價。「香港是一個有經歷的城市,人又勤力,因此才特別好玩,能在短時間內把許多事情完成,但卻找不到我可以長居的地方。我在香港的收入太低了,完全無辦法租一個安靜的地方居住和工作。尤其是我的耳朵特別敏感,受不了四處工程打樁機的聲音和噪音。」

他惋惜地說,如果他變得非常富有,一定選擇在香港住。雖然九七前樓價已陷於瘋狂,他仍沒有離開。「我想知道回歸後究竟香港會有何變化。」他仍記得回歸那天的情景,畫面震撼:「7月1號,我去了中環,四周都是紅色國旗。」

如今他也時常往返港英兩地,在香港舉辦演出和演講,並為當前的政治和社會問題感到憂心。「和香港的一些朋友聊天,發現他們其實頗悲觀。」他勸勉,自由並非自古已有,就如在英國,是多年來人們爭取之下才有的成果:「自由需要不斷去保護,在英國如此,在香港也如此。」

雖然他來自香港,然而對此地也有一定的距離。就如自己和龔志成都關心香港的音樂和教育,但位置始終不同。「他想一直留在這裏建立些什麼,是『本地』人,我則為『in and out』。」

然而,他也覺得對此地有一定的責任,有機會來港,他也會走進學校裏為學生演講。他指出,能創作非常幸運,除了享受自由,也要關心後來者的教育。「不能只做just for my own pleasure的事。」他相信,如今不少年輕人都投向放縱享樂甚至沉溺自毀之途,是因為他們找不到一條有意義的路,終日活在擔心與不安中。對於這些問題,彼得在童書《愛學習》中提出答案。「學習正是有意思的路,一旦你感受到當中的樂趣,就能一輩子都繼續,這是我最想宣揚的事。」

彼得認為如果年輕人能從學習裏找到樂趣,人生將有所改變,圖為他的童書《愛學習》。

彼得認為如果年輕人能從學習裏找到樂趣,人生將有所改變,圖為他的童書《愛學習》。

填補港教育歷史缺漏

而此地教育中歷史的欠缺,也是他一直想填補的事情。「不知道歷史,就好像沒有了一隻眼睛。」他的劇場作品往往與此地的歷史有關。如獨腳戲《太平山下》便以1894年的香港鼠疫為題材,當時瘟疫令大量人口死亡,至法國醫生在此地發現鼠疫病毒,才化解這場災難。在演出中,他用流利的廣東話、英語、法語,扮演經歷過這件事的不同人士,將事件重組,生動之餘,也突顯彼得的多重文化身份。而另一齣獨角戲《黑狗日記》(Melencolia),則將西方和香港的歷史連結,從文藝復興的一幅版畫開始,走進二戰後審判納粹戰犯的德國紐倫堡,再回到香港被人遺忘的六七暴動。

「我對香港的幫助不多,只能從藝術上作微小的貢獻。」他希望以戲劇回顧歷史,讓人知道香港曾經走過的路,以此地為榮。「在香港,總是有『我們什麼都不是』的感覺,總是以中國或英國的文化為優,讀大學也要到外國讀才好。其實香港本身也有許多優秀人才,只是對自己沒有足夠信心。」

雖然香港只是一個小城市,在國際上總是處於從屬位置,但彼得指出:「香港是一個值得有self-respect的地方。香港有很多好處,其實我們只是要recognize 自己的quality。」

「在香港,非常暴力的事件其實發生不多,我覺得是很出奇的,尤其是在如此擠迫和嘈吵的地方,每個人都充滿精力,外面的人看來,會覺得它快會爆炸。」然而香港人多傾向自制守禮,衝突也不多,加上辦事效率高,生活的各方面都變得方便和可靠。香港人性格有特別的韌性,可度過很多難關。就如他聽過的一個例子,一個人在一夜之間失去了所有,第二天就馬上跑到街上賣報紙,絲毫不自怨自艾。「我覺得香港人是很厲害的,無論發生什麼事,都可以照樣奮力工作,可以承受很多壓力。因此我相信香港也是有未來的,但未來究竟是如何,我也不怎麼看到。」

對於當下發生的政治問題,彼得不願多說,只是後退一步,從宏觀的人生與宇宙哲理去解釋。「我相信人生是going no way的,宇宙如此大,地球只是一粒沙,人很渺小。在西方,不少人都相信有progress的世界觀,相信人類的發展只會愈來愈好,文化和科技將會更加發展,財富將會愈來愈分布平均,但如今很多事實都已經證實不是如此。人類不是不斷進步的,只是不斷重複,甚至愈來愈壞。」

但他表示,自己並非全然悲觀。「一定要有一點樂觀,明天早上才爬得起來。若人能彼此合作,我相信是有將來的。人類中有少部分人壞得很緊要,但他們造成的影響卻很大,因此好人更要主動一些,守護各種自由和維持文明社會的一切,因為文明就如紙般薄,一點點誘因就會被摧毀。文明是讓我們能和平生活在一起的方式,這種文明應該是如何,大家都可以來商討。但我們都不要take it for granted,要fight for it everyday。」語重而心長。

撰文︰張綺霞

攝影︰郭錫榮

彼得如今為專出版插畫書的英國The Folio Society工作,圖為他其中一幅作品。

彼得如今為專出版插畫書的英國The Folio Society工作,圖為他其中一幅作品。

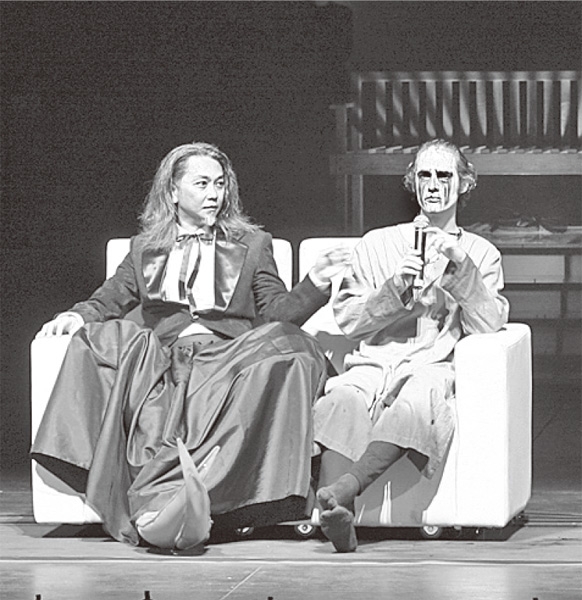

彼得小話的劇場創作經常與歷史事件拉上關係,圖為他的獨角戲《黑狗日記》劇照。(Jacqueline Li圖片)

彼得小話的劇場創作經常與歷史事件拉上關係,圖為他的獨角戲《黑狗日記》劇照。(Jacqueline Li圖片)

彼得小話1987年在演藝學院擔任伴奏的時候,認識在那裏教書的龔志成,兩人隨後組成樂隊盒子,如今已經踏入第二十七年。

彼得小話1987年在演藝學院擔任伴奏的時候,認識在那裏教書的龔志成,兩人隨後組成樂隊盒子,如今已經踏入第二十七年。

別人常以前衞來形容彼得小話的音樂,但他卻不以為然,指自己並非為創新而創新,只是做自己喜愛的事。

別人常以前衞來形容彼得小話的音樂,但他卻不以為然,指自己並非為創新而創新,只是做自己喜愛的事。

彼得小話小時候家住深水灣,童年的記憶對他影響甚深,圖為他1970年時的留影。

彼得小話小時候家住深水灣,童年的記憶對他影響甚深,圖為他1970年時的留影。