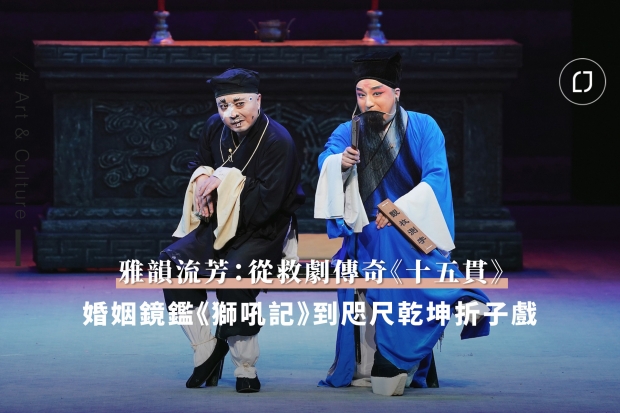

【藝文評論】硃砂亂畫奈我何

《鍘美案》很多人熟悉,是包公斬人間負心漢陳世美的故事。《鍘判官》(一名《探陰山》)粵劇觀眾比較少認識,是一齣包公前往森羅殿查察冤案,刀鍘判官的傳統京戲,1999年粵劇將之改編成《陰陽判》,一共演了4晚。今年日興粵劇團將《陰陽判》再度搬上舞台,依舊是劉洵導演,楊智琛編劇,並特邀19年前開山的陳好逑再次擔綱女主角,帶領後輩重演了一晚。

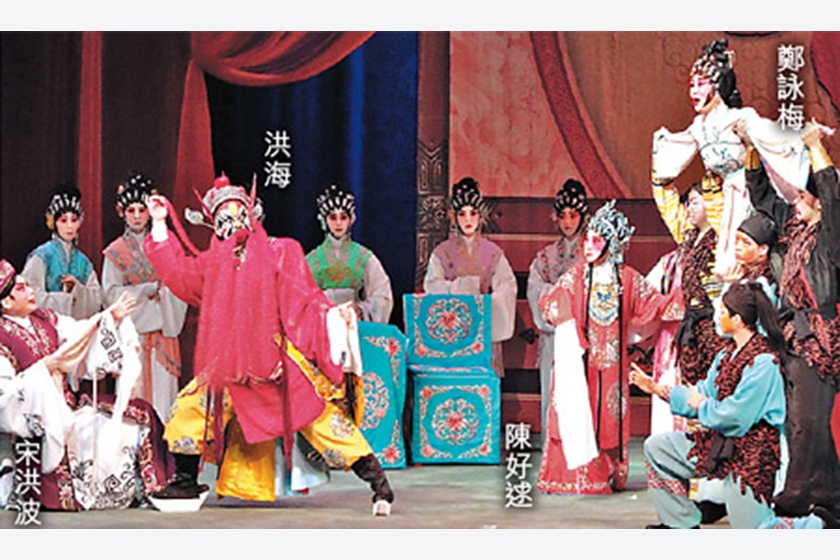

序幕透露了判官(洪海飾)與小鬼私改生死簿,就是後來戲文裏,谷雲笙、楚夢馨夫婦(宋洪波、鄭詠梅飾)無端暴斃的死因,駐守奈何橋總管的孟婆(陳嘉鳴飾)所說的「看來又是一宗陰間冤案」。雲笙姐姐陸氏(陳好逑飾)誓要親赴地府追查親人枉死緣由,她向包公(廖國森飾)借「陰陽法枕」一段對手戲,身段與曲牌鑼鼓相結合,有戲,有氣氛。

陸氏(陳好逑飾)壽筵歡樂中,判官(洪海飾)忽至,命小鬼帶走谷雲笙妻子(宋洪波、鄭詠梅飾演谷雲笙夫婦)。後面有些丫鬟,目睹突如其來橫禍,竟然木無表情。

陸氏(陳好逑飾)壽筵歡樂中,判官(洪海飾)忽至,命小鬼帶走谷雲笙妻子(宋洪波、鄭詠梅飾演谷雲笙夫婦)。後面有些丫鬟,目睹突如其來橫禍,竟然木無表情。

陸氏闖陰山,亦懼亦趨,總算重見了親人,但不等於問題得到解決。直到包公趕至,與五殿閻王(呂洪廣飾)理論,孟婆作證,揭穿閻王疏忽職守,判官亂判的惡行,陸氏才能攜弟挈媳返陽間。

冷門題材 設計特別

兩場戲設計特別有意思,一折是雲笙見鬼妻穿過落地大鏡,與他夢魂相會,他在神志不清下,撞鏡而死。另一場是姐、弟、弟婦3人尋尋覓覓,終於地府中重逢。抽象的戲曲美學,經過嚴謹舞台調度,排練得仔細整齊,可惜曲詞生澀難唱,比如「抱癡任情煉」、「蒼天憫哭笑病」,令演員表達吃力,觀眾很難入腦,削弱了淒苦意境及家庭慘變的悲劇感染力。

陳好逑最資深,真功夫在清、靜、定的氣質與寸度。她演得內斂持重,要求包拯時沒瞪眉怒目,尋覓親人時眉宇含愁,功力在不會「填滿過火」,恰當如國畫「留白」,觀賞者自有想像空間。

宋洪波擅武場,此劇卻以巾生戲(戴方巾的書生)文唱為主,他尚應付得來,努力沒有白費。但細聲不等於斯文,唱曲從心出發,才見情濃。

鄭詠梅唱做做足,連場刊照片都不交行貨。只是戲中動作程式似乎多了點,相信這與導演要求有關。崑劇表演藝術家俞振飛提出過:「有時,動作太多,把表演空間佔得太滿,顯得有些繁瑣,不能給觀眾留下想像的餘地。」(《俞振飛藝術論集》)論藝觀點很值得參考。

《陰陽判》題材冷門,人物有個性。判官認為「硃砂亂畫奈我何」,為防事洩,更下令將冤魂強押到陰山背後,使永世不得輪迴。掌權者一個決定,可以斷人、斷魂的死活,不公義之事,人世與地獄同例。但世間多少荒唐事,又哪來個包青天打救?惟感悟到的是:只有人倫親情,超越生死,不離不棄,無畏無悔。

文:張敏慧