【人物】深水埗小店老闆朱天韻 解構區內街招文化

街招是一種古老的廣告,是庶民社會必然存在的產物。

尤其在較基層的社區如深水埗,在那兒開設特色小店兼藝廊的前記者朱天韻(Daisy),近期就在該區舉辦「深水埗『街招日常』展覽」,展出多款深水埗地道街招,這些不同種類的街招,是朱天韻在9個月內從深水埗的街頭收集回來的。雖然在公共地方張貼街招是非法的,跟亂拋垃圾一樣,都要罰款1500元。但Daisy認為街招在基層社區有存在的必要,「當你租一間房,月租5000元,但要畀半個月租金中介……人們的資金是捉襟見肘的。」

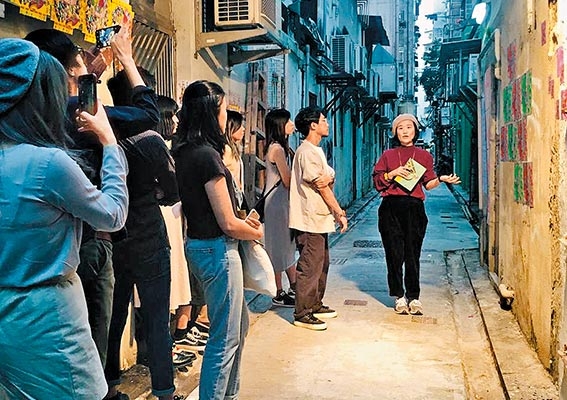

展覽分開兩個部分,一個部分是其小店兼藝廊Foreforehead的場地,展出數十款真實深水埗的街招。另一部分是藝廊樓下的小巷,Daisy向兩幢大廈的業主借用了牆壁,令小巷搖身一變成為公共藝術空間。

她自掏腰包邀請了11名藝術家跟11間深水埗老牌小店合作,由他們為這些小店創作富藝術意味的街招(見附表)。小巷每天24小時開放,但當記者去到小巷拍照時,放在那兒的一把剪刀不翼而飛──用意是讓路人剪走一款喱士布做的街招資訊,但Daisy覺得「預咗」,此事也可證明深水埗的確基層。

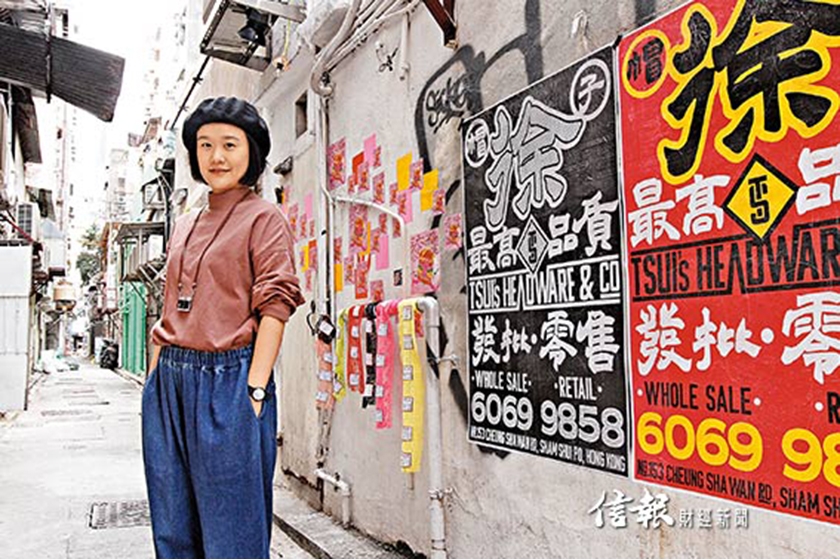

小店東主朱天韻近期以多款深水埗地道街招策展。 (吳楚勤攝)

小店東主朱天韻近期以多款深水埗地道街招策展。 (吳楚勤攝)

主要內容

鑽研深水埗街招,Daisy說是因為其小店的門口或鐵閘經常被貼街招。

「有次,我們在門口貼出海報,但沒多久就有人把一張劏房的街招貼在海報上面。」她拿出手機展示相片道。她沒有發怒,反而感到很有趣。她相信,因自家海報設計得很有吸引力,令那名想推銷劏房的業主也要來分一杯羹,「雖然想靠我們宣傳,但他的街招不會遮着我們的重要資訊,又show到少少respect。」

自此之後,她常常留意其門口不斷湧現、來自四方八面的街招,並萌生策展的念頭。

深水埗的街招主要貼在什麼地方?

她又逐一展示相片指出:「安全島燈箱、街燈燈柱、裝修竹棚的竹子上。」

此區街招內容排行榜方面,哪個第一?「租樓,最多是租房。」她想一想說。

她停了5秒續道:「第二位是通渠和搬屋,且搬屋常會列明『搬房』多少錢。」而從她搜羅的街招可見「搬房」低至300元都有,也證明深水埗「租房」較「租樓」或「租床」都要普遍。「我們一般看搬運公司的價目表,很少講明『搬房』幾錢,但深水埗有這個需求。」除了「搬房」,連髹油工人貼街招,都列明髹一間房的價錢。

「第三位是補習。」其餘不分排名還有電視維修、洗衣舖、織髮等等。

相對於旺角的街招──人們多在銀行落閘後貼滿身材惹火女郎的夜總會海報,Daisy說深水埗沒什麼夜總會,只有鳳姐,而鳳姐不會貼街招去招客。「這區的街招都以生活為主」。

說到比較有趣的類型,她指着一張街招道:「白蟻和滅蝨的服務,通常在村屋區域較常見,城市就少有這種東西,但似乎深水埗居民也有這需要。」另外,由於該區有不少南亞裔居民入住,也有街招使用英文作媒介。簡體字街招都有但不多,「深水埗始終以本地人居住為主。」她淡然道。

街招設計簡單有心思。(吳楚勤攝)

街招設計簡單有心思。(吳楚勤攝)

壽命極短

縱使街招的內容通常很簡單,但Daisy認為當中也有「設計」概念。

她指着一張把「售」字寫得很大的街招,道:「他想用一隻字去概括整件事。」而此街招是手寫的,「他不理會其筆跡是否很醜,他只想用『售』字去吸引其他人注意。」

又原來,手寫街招有很多,比重達三成。貼街招的人,想連影印費都省下。

「同一個內容的街招,他們可手寫高達15張。」她嘖嘖稱奇道,「我跟你有同一個想法,影印一張都是幾毫或一元,但他們連這費用都想慳番。他們覺得貼街招是不用付出任何費用的。」

而展覽之中最求其的街招,她認為是一張手寫的Memo紙,對了,就只有黃色一張Memo紙寫着幾行字,字體也沒有分大細。

根據Daisy觀察,街招的壽命一般很短,通常只有半天。

「人們在下午貼街招,讓下班的人看到。到第二天早晨,食環署阿姐就會來清理,也因此街招的壽命,就只有半天或一天而已。除非那些人把街招以膠水貼得很牢固,就另計囉。」

簡單有效

現在互聯網那麼方便,貼街招還有效用嗎?Daisy相信有用,因為「否則就不會仍有那麼多人貼街招啦!」

她為展覽也設計了一款可撕式的「流蘇」紙條街招──這些「流蘇」紙條,每張都寫下聯絡電話及地址,方便行人撕走保存。因小店位置在太子與深水埗之間,她說在展覽開幕日於兩地區一帶貼了這款「街招」,後來發現搵上門的客人有高達四成是拿着「流蘇」紙條而來。她得意地說,「我仲學他們,專登反一反這些紙條!」她撥起一些「流蘇」紙條,令它們看起來像向路人伸手一樣。「除了方便人撕走,還在視覺上有躍動的觀感。」她如此解讀。

親身落區貼街招時,也看到有些私人地方寫着「張貼必究」。

「其實我都驚驚哋,『必究』?咁我哋有晒地址喎,唔知『究』啲乜呢!這就是城市的拉鋸張力。」她笑道:「有效的!其他人也不會貼,場地很乾淨。」

Daisy說經營Foreforehead一年半, 每月未至於倒貼,而收入達到五位數──「但是我係『好前面』的五位數囉」。她坦言,「收入相對於以往做記者真是低很多」。她自言做過10多年記者,也在《信報》工作過。她的店除了做展覽,也會售賣不同特色產品。

「我不是想做一個純粹的公共藝術空間,而是一個具商業模式的藝術空間。一個月入三四萬元的人,可以拿萬多元買手袋,那麼他們應該也可拿出千多二千元買一件藝術品。我也是這樣的人。」是次展覽,她設置了一個深水埗特色產品小賣區,出售包括何忠記手造白鐵箱等,展期由即日起至12月8日止。

朱爸爸和朱媽媽以往開洗衣舖,現在已退休。她跟父母居住在公屋,像不少香港年輕人一樣,已放棄上車。「不要因為買樓而令你有很多掣肘。我不覺得人生一定要有層樓。」她肯定地說。

藝術家聯乘小店

Kei Hui×華發疋頭

相對於恒常在街頭可見的「流蘇」紙條街招,時裝設計師Kei Hui把華發疋頭的資訊縫在一些喱士布料上,讓感興趣的路人把它剪走。可惜剪刀在擺出一天後已不翼而飛。

Kei Hui×華發疋頭

Kei Hui×華發疋頭

Nick Ma×兩蚊店

參考了「流蘇」紙條街招的概念, 藝術家Nick Ma把流蘇擴張至整張海報的四條邊。兩蚊店通常讓人有很雜亂的感覺,這張海報的色彩豐富,也捕捉了小店的神髓。

Nick Ma×兩蚊店

Nick Ma×兩蚊店

Lesshunter×天坤油漆店

紋身師Lesshunter為海報做了模板再印刷海報,不同海報的油漆掃都有不同顏色,以突顯油漆店的功能。

Lesshunter×天坤油漆店

Lesshunter×天坤油漆店

朱天韻小檔案

職業:Foreforehead 店主

學歷:倫敦大學金匠學院藝術與文化碩士生

出生地點:香港

撰文:譚淑美

朱天韻(右一)當了十多年記者,年半前豁出去開了一間兼備藝廊功能的小店。(受訪者圖片)

朱天韻(右一)當了十多年記者,年半前豁出去開了一間兼備藝廊功能的小店。(受訪者圖片)

朱天韻(箭嘴)在小巷舉辦二十四小時全天候展覽,圖為她跟一眾藝術家和朋友合照。(受訪者圖片)

朱天韻(箭嘴)在小巷舉辦二十四小時全天候展覽,圖為她跟一眾藝術家和朋友合照。(受訪者圖片)