中外攝影師鏡頭下的「我城」 從1950年代的香港說起……

鍾文略,灣仔馬師道,1956年。 Courtesy of Boogie Woogie Photography。

鍾文略,灣仔馬師道,1956年。 Courtesy of Boogie Woogie Photography。

TEXT BY顯影 PHOTOGSTORY PHOTO COURTESY OF BOOGIE WOOGIE PHOTOGRAPHY

鍾文略,上環高陞街,1957年。 Courtesy of Boogie Woogie Photography。

鍾文略,上環高陞街,1957年。 Courtesy of Boogie Woogie Photography。

自從西西在七十年代開始以《我城》書寫她筆下的香港故事後,這個詞語慢慢成為香港的代名詞,蘊含着香港人對這座城市的文化認同與情感。展覽中文名稱源自作家西西的同名著作,作者透過幾位平凡人物的故事及他們生活日常中的瑣碎細節,共同編織一個關於香港城市的故事。《My Hong Kong》攝影聯展的理念,恰好與西西小說中多重視點的敘述手法不謀而合,每一篇章的內容均可視為一段獨立的情節,展覽中的每位攝影師也各有屬於自己獨特的香港故事,他們眼中的香港不盡相同,而這正體現這座城市的多元及包容。

西西在小說《我城》中道出她對香港的熱愛:在這個小小的城市裏,其實有很多地方可以走走……人們到這裏來,想看看這裏的漁船、來看看海港、來看看炎夏白日下的沙灘,以及夜晚滿城熱鬧的燈色。在展覽作品中,法國攝影師Raymond Cauchetier及香港攝影師鍾文略均在1950年代記錄下香港的街頭面貌,同樣拍攝過漁船及海港,甚至拍攝過同一幢建築物(如中環歷山大廈),他們以不同的相機及視角,譜寫出不一樣的「我城」故事。儘管二人生活在不同的世界,命運卻不乏相似之處,他們均是自學成才,後來同樣成為劇照攝影師,分別為1960年代的香港電影及法國新浪潮電影留下重要的影像回憶。

Raymond Cauchetier,彌敦道,1954年。Courtesy of Boogie Woogie Photography。

Raymond Cauchetier,彌敦道,1954年。Courtesy of Boogie Woogie Photography。

去年初逝世的Raymond Cauchetier (1920-2021),大半生在攝影界寂寂無名,雖然現在他以法國新浪潮電影劇照師的身份為人所認識,但他生前絕大部分時間沒有享受過這份聲譽。在十多年之前,就連很多法國人也不知道那些經典的新浪潮電影劇照,原來是出自他的鏡頭。

Raymond Cauchetier,中環,1954年。Courtesy of Boogie Woogie Photography。

Raymond Cauchetier,中環,1954年。Courtesy of Boogie Woogie Photography。

同樣自學攝影的,還有鍾文略 (1925-2018),他的故事某程度上也是老一輩香港人的縮影。成長於抗戰時代,小學未畢業他便無奈停學,在農村種田及做木屐。二戰後,國內生活艱苦,1947年他隻身來到香港尋找工作,經過父親朋友的介紹,在戲院當美術廣告畫學徒,每逢新戲上映前將主角照片繪畫成大型宣傳畫。他任職灣仔東方戲院 (即現時大有商場),除了為戲院的新戲畫廣告宣傳畫,也試過畫街邊廣告牌、中秋月餅宣傳畫,因長期在戲院接觸到電影劇照及明星相片,鍾文略慢慢對攝影萌生興趣,更始料不及的是,日後他也有機會為電影明星拍攝照片。

那時的相機價值不菲,他與戲院同事儲錢幾個月,才買下一部西德Rolleicord相機加蔡司鏡頭,即使二人輪流拍攝,也玩得不亦樂乎。鍾文略在攝影方面算是無師自通,後來曾加入「香港華人文員協會」攝影組,跟隨攝影師麥烽學習攝影相關知識。那時他經常在黑房沖曬相片,一旦投稿後獲報紙刊登,還可利用稿費來購買菲林及相紙,如是者他透過這種「以戰養戰」方式繼續攝影的興趣。儘管那時的生活捉襟見肘,但他仍堅持每天拍攝,試過不夠錢買相紙參加比賽,竟想到典當相機來墊付,幸好最後能成功贖回,某次比賽的冠軍獎品是一部Rolleicord vb F3.5相機,他終於無需與同事輪流使用相機。

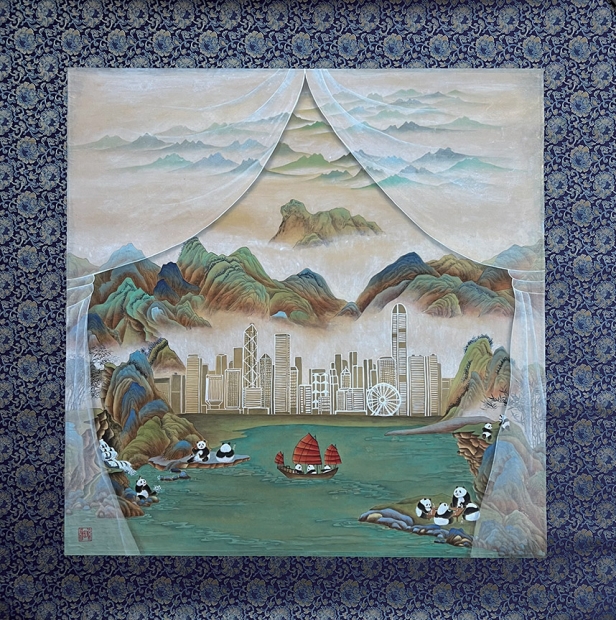

《我城, My Hong Kong (Part II)》展覽現場。

《我城, My Hong Kong (Part II)》展覽現場。

1956年,法國導演Marcel Camus在越南拍攝電影《Fugitive in Saigon》,製片人得知Raymond Cauchetier身在當地,於是邀請他為電影拍攝劇照,就這樣鬼使神差般踏足電影圈。回到巴黎後,他結識多位年輕的電影人及影評人,包括初露頭角的導演尚盧高達 (Jean-Luc Godard)。1959年,他為高達的首部長片《斷了氣》(Breathless)擔任片場攝影師,之後也為Jacques Rozier的《再見菲律賓》(Adieu Philippine) 及杜魯福的《祖與占》(Jules and Jim)等多部新浪潮電影掌鏡。當時劇照攝影師的角色,通常只是記錄場景,方便核對連戲,同時提供劇照用作電影宣傳。

新浪潮電影的特色之一是捨棄攝影棚,以真實場景拍攝,其中一幅《斷了氣》劇照,因電影拍攝時引來途人圍觀,因此他趁劇組休息時,邀請男女主角Jean-Paul Belmondo與Jean Seberg在香榭麗舍大道散步,捕捉下這幅經典「劇照」。今年九月,法國導演尚盧高達逝世,Cauchetier為其《斷了氣》及《女人就是女人》(A Woman Is a Woman, 1961)等電影拍攝的劇照,再次被世人提起。

另一邊廂,鍾文略在從事戲院畫師工作十多年後,在李翰祥導演介紹下,1963年轉職到電懋影業公司拍攝電影劇照及明星肖像。儘管他在業餘攝影界取得一定成就,但去到電影製片廠,一切從零開始,「最重要有貨交,照片要影得清楚。」那時只要收到拍攝通告,不論日夜他一定要在片場待命,有時一整日連一個鏡頭也無法完成,只能無聊地呆等,有時電影公司趕戲,更要日夜常駐片場。「最慘的是拍完某場戲,離收工還剩點時間,導演忽然才想到要拍攝彩色硬照,於是便要立刻布置燈光,等所有演員到齊拍攝。」拍攝完畢後,大家一哄而散,只剩下他收拾工具、到黑房拆菲林,然後翌日朝早拿去沖洗。如果收拾得慢,深夜時分可能連廠車也開走,那就更狼狽不堪了。他在《鍾文略攝影集——從業餘到職業》書中如此寫道。

除了拍攝劇照,鍾文略也要為明星操刀造型照及日常生活照片,用作報刊宣傳。其實真正的拍攝時間並不長,大部分時間都在等待明星化妝、髮型及換衫,又不能貿然離開去食飯,到她們出來時往往已饑腸轆轆。幸運時遇見體貼的明星,可能會請他飽餐一頓,有的卻連一句「唔該」也欠奉便揚長而去。攝影師表面看似風光,其實是有苦自己知,於是他在兩年後便離開國際電影懋業有限公司。

定格1950及1960年代的香港

Raymond Cauchetier的照片,某程度上見證法國新浪潮電影的思潮。不過,他因工資微薄的關係,從此告別電影劇照師的身份。可惜由於版權問題,這批照片在菲林盒塵封長達近半世紀,他對新浪潮電影的貢獻也一直被忽視,直到近年才重新得到認可,並在2015年出版《Raymond Cauchetier's New Wave》攝影集,當時他已95歲。隨着這些新浪潮電影劇照被人重新發掘,他的故事也逐漸被世人所認識,原來他在1954年第一次印度支那戰爭結束後,曾於東南亞遊覽,在香港、澳門、越南、柬埔寨、老撾及日本等地拍攝當地的風土民情,他當年在香港拍攝的照片及故事,也是近年才被大眾所了解。

他原本只打算途經香港停留一日,不料到被這座海港小城深深吸引,結果停留一個星期,並用Rolleiflex相機記錄每天的所見所聞。在這些舊香港照片中,可以見到生活在香港仔的蜑家人、香港仔大道的大明渠、港島的綠色電車、掛滿中文書法招牌的街道,如彌敦道的強記鞋、東記金行,中環閣麟街的金陵燒臘店、皇后大道中的陳廣記珠寶行、樓梯街的江蘇酒家,另一張皇后大道中的金菊園燒味及陳春蘭老茶莊等。Raymond Cauchetier的照片,是一位外來攝影師對香港這座城市的好奇及記錄,樸實無華卻十分真實,捕捉近七十年前的舊香港時空。

另一邊廂,鍾文略在離開電影公司後,1968年以自己名字創辦影室,從事人像、廣告攝影及沖印業務。1970年代開始,他逐漸減少在街頭拍攝,主力經營影室,直至1991年退休。人生最精彩的三十多年,可謂與攝影形影不離。退休後,他開始整理自己多年來在香港拍攝的風土民情照片,出版多本攝影集,並於1993年舉辦首次個人攝影展《鍾文略攝影展——香江歲月》。

1950及1960年代的香港攝影界偏向沙龍攝影,普遍追求唯美光線與畫意風格,但鍾文略更喜歡捕捉街頭掠影,尤其鍾情拍攝普羅大眾的民生百態,他的照片也紀錄當時的社會現象,如搬運的苦力、雨中的人力車夫等,流露出他作為攝影師的人文關懷。展覽《我城》透過Raymond Cauchetier與鍾文略的鏡頭,將香港昔日的面貌重現眼前,讓人感受到時代的變遷,也得以重溫上世紀的風情。

《我城, My Hong Kong (Part II)》

日期:即日起至11月27日

時間:下午2時至7時 (星期五至日)

地址:黃竹坑道56-60號怡華工業大廈8樓A室The Loft