撥個輪 香港電話珍藏展

在這個人人手執智能手機的時代,我們早已習慣用指尖輕觸屏幕,訊息瞬間傳遞到世界各地。可是在幾十年前的香港,電話的聲音卻有着截然不同的節奏。那時候,家中的座機電話是一種身份象徵,撥動電話盤發出的「沙沙」聲響,既是通訊的開始,也是生活的背景聲。當年流行一句「得閒撥個輪俾我」,簡單一句俚語,道出了電話在日常生活中舉足輕重的位置。

今天,年輕一代或許知道過去有「撥輪電話」,卻未曾真正觸摸過這個厚重的物件。適逢香港電話公司成立一百周年,「撥個輪——香港電話珍藏展」於尖沙咀商務印書館圖書中心登場,讓觀眾走進時光隧道,透過一件件真實展品,重溫香港通訊歷史的黃金歲月。

TEXT BY MIU LAU

香港電話收藏家羅肇忠(Uncle Sam)

香港電話收藏家羅肇忠(Uncle Sam)

收藏家的時光寶盒

策展的靈魂人物是有着「Uncle Sam」之稱的羅肇忠,他不但是一名熱衷收藏的愛好者,更是電話歷史的專家。自二十多年前開始,他從不同地方蒐集與香港電話有關的珍品,涵蓋各種製造商、型號與年代。更特別的是,Uncle Sam曾在香港電話公司擔任維修員,對電話的結構與操作原理有深入研究,收藏不僅是興趣,更承載了專業知識和工作記憶。

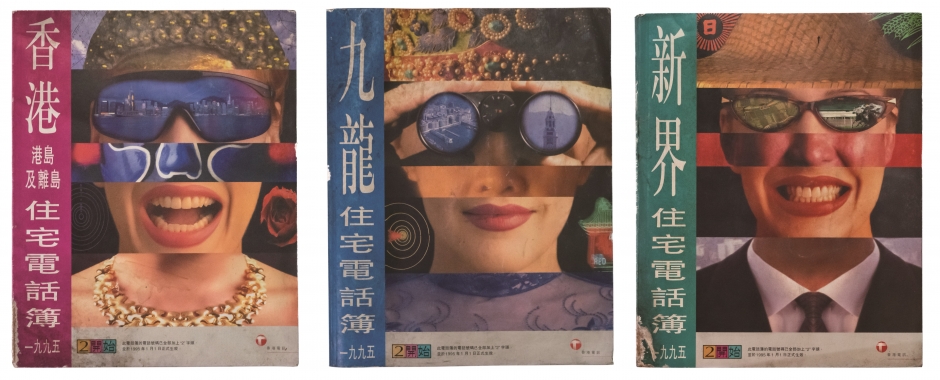

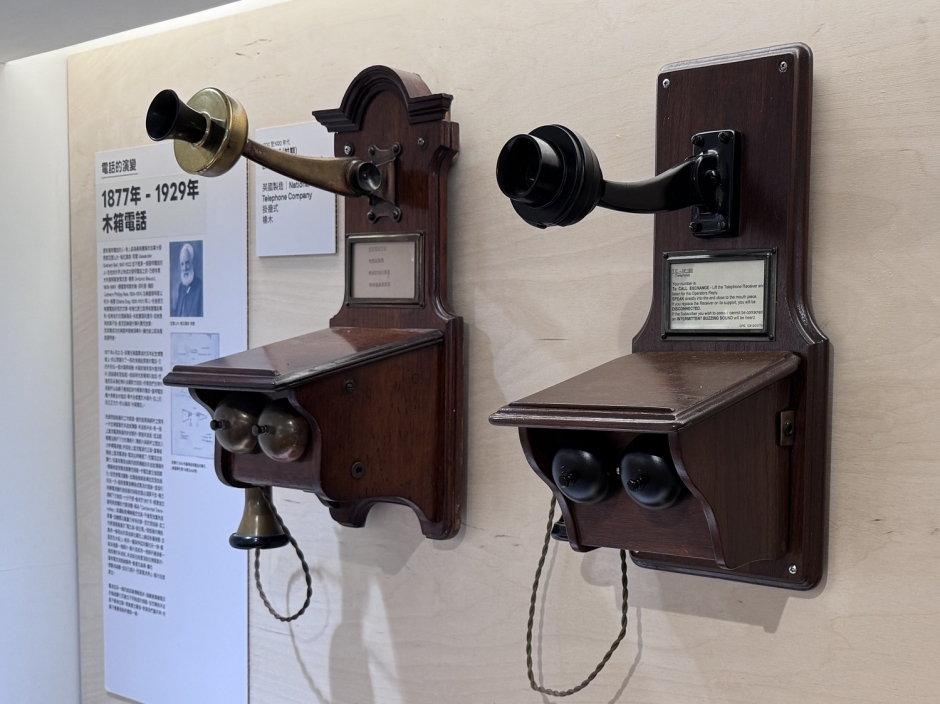

他的收藏品橫跨1900至1980年代,從最早期木製外殼的電話,到色彩鮮明的塑膠設計;從沉甸甸的黑色座機,到後來的輕巧按鍵式電話,每一件都記錄着科技與設計的演變。除此之外,還有厚厚的電話簿、黃頁、電訊公司的收據和舊日廣告等,將人帶回那個還需要「查字典」找電話號碼的年代。

1960年代11號A電話,設計特別,是一部整體化電話,聽筒與機身是連在一起的,而攪盤與收線掣置於電話底部,小巧輕便,外形似一隻倒轉的豬腳,俗稱「豬腳仔電話」。

1960年代11號A電話,設計特別,是一部整體化電話,聽筒與機身是連在一起的,而攪盤與收線掣置於電話底部,小巧輕便,外形似一隻倒轉的豬腳,俗稱「豬腳仔電話」。

1960年代21號A電話,第一部採用聽話器(Receiver)代替響鐘的電話,即利用電子線路令聽話器發聲以代替響鐘聲。

1960年代21號A電話,第一部採用聽話器(Receiver)代替響鐘的電話,即利用電子線路令聽話器發聲以代替響鐘聲。

三層空間的電話時光

展覽分佈於圖書中心的三個樓層,各有其主題。地下展區以電話機為主角,二十多部真品排成一列,觀眾能夠清楚看到電話在物料、顏色和外型上的變遷:由木箱到亞加力膠,由沉穩的黑色到鮮艷的紅黃藍,折射出不同行業與時代的風尚。對於曾經使用過的觀眾,這一幕像是翻開了舊日的家居角落;對於未曾接觸的年輕一代,則像在探索一種陌生卻親切的日常物件。

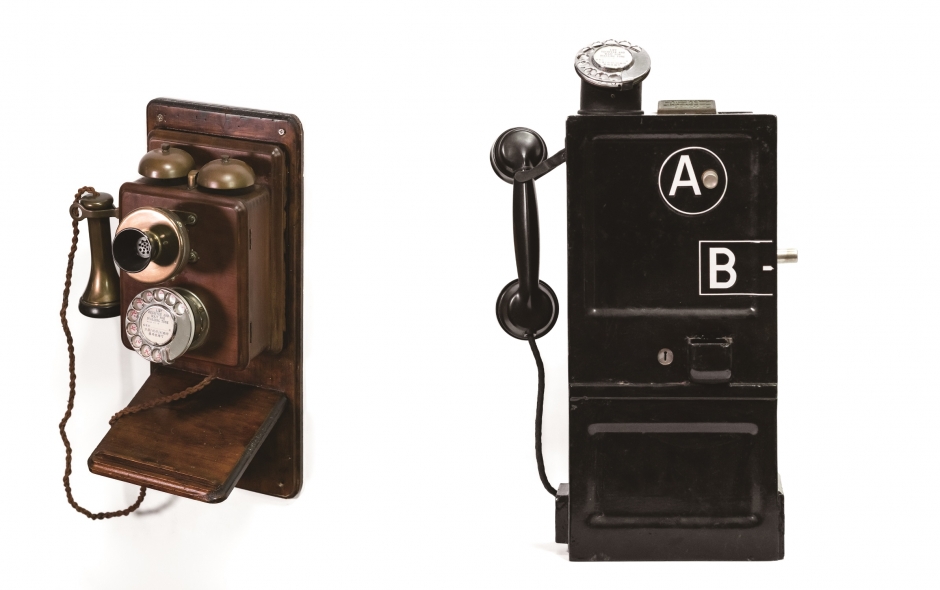

(左)1930年代2號A電話(前期),接線轉為自動化,電話加裝攪盤當年可要求加裝長背板及斜板,方便書寫。(右)香港第一款掛牆式投幣公眾電話機,在1954年1月於香港投入服務,不需要接線生代接線,如未能接通可按鍵退錢。

(左)1930年代2號A電話(前期),接線轉為自動化,電話加裝攪盤當年可要求加裝長背板及斜板,方便書寫。(右)香港第一款掛牆式投幣公眾電話機,在1954年1月於香港投入服務,不需要接線生代接線,如未能接通可按鍵退錢。

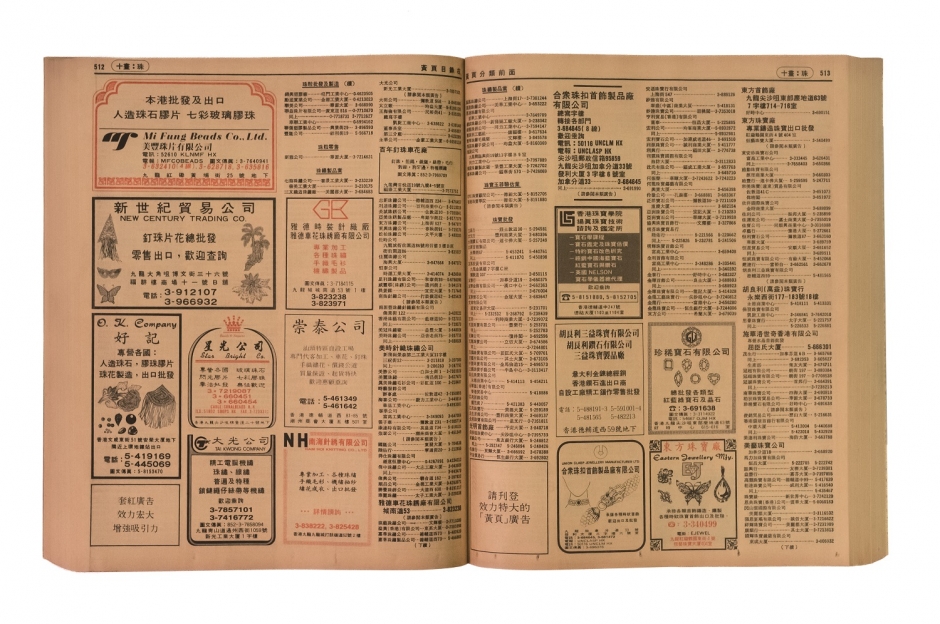

走上閣樓,空間氛圍隨即轉換。這裡展出的是與電話相關的紙本文獻:黃頁、帳單、廣告。觀眾能在一張張泛黃的紙頁中,讀到當年香港通訊號碼如何隨着社會發展不斷增長,收據上的字體與設計也映照着時代的美學。舊廣告裡的口號和插圖,更流露出一種真摯的懷舊情懷,提醒人們電話曾經如何深植於城市生活。

一樓的展覽則更具「教學」意味,展示電話的內部結構與電路,解構每一個零件如何互相運作,讓觀眾理解通訊科技的基礎原理。這裡還展出多部經典電話,由早期的木箱款式,到七八十年代常見的塑膠座機,甚至模擬了當年與電話息息相關的行業面貌。

除了靜態展品,展覽亦設計了互動環節。特別打造的五十年代電話亭成為打卡熱點,觀眾可以走進小小空間,感受昔日街頭的日常。場內還有撥輪電話發聲裝置,只要親手轉動撥輪,就能聽到熟悉的「嘀答」聲,把人瞬間拉回舊時光。這些小巧心思,讓展覽不只是一場歷史回顧,而是一種體驗。對長輩而言,這些聲音與物件是日常的縮影;對年輕人而言,則是一種新鮮的文化探索。

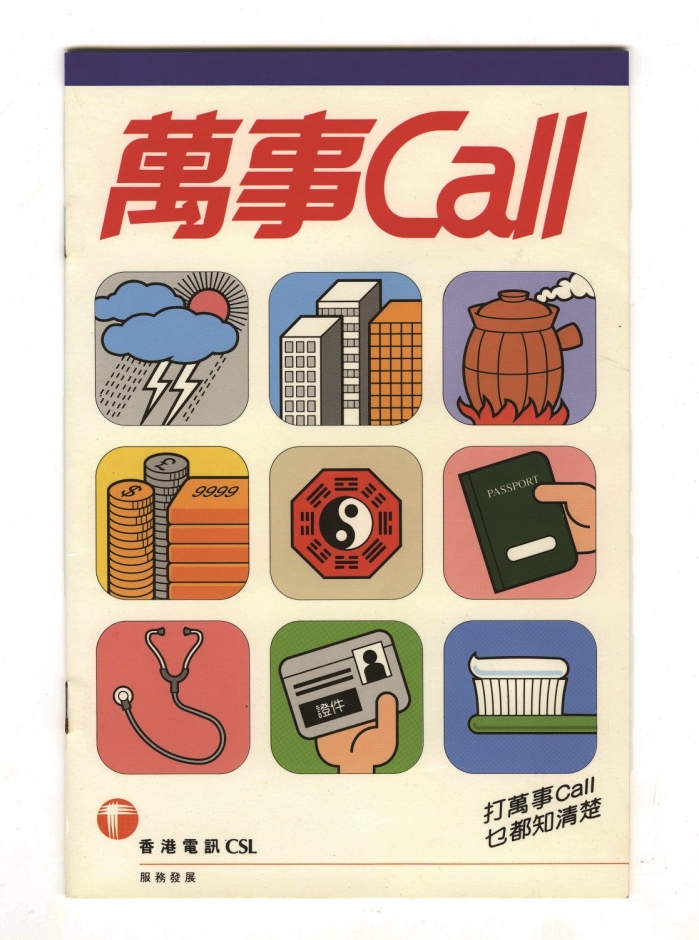

1980 年代,電話公司向已登記長途電話用戶,推出一項特別收費服務, 稱為「萬事 Call」,內容多元化,富有趣味性和實用性,主要用於查詢不 同方面的資訊,只要選擇想收聽的項目,撥 打相關號碼,一經接通,便會自動播出一段詳細訊息,收費隨即開始計算。

1980 年代,電話公司向已登記長途電話用戶,推出一項特別收費服務, 稱為「萬事 Call」,內容多元化,富有趣味性和實用性,主要用於查詢不 同方面的資訊,只要選擇想收聽的項目,撥 打相關號碼,一經接通,便會自動播出一段詳細訊息,收費隨即開始計算。

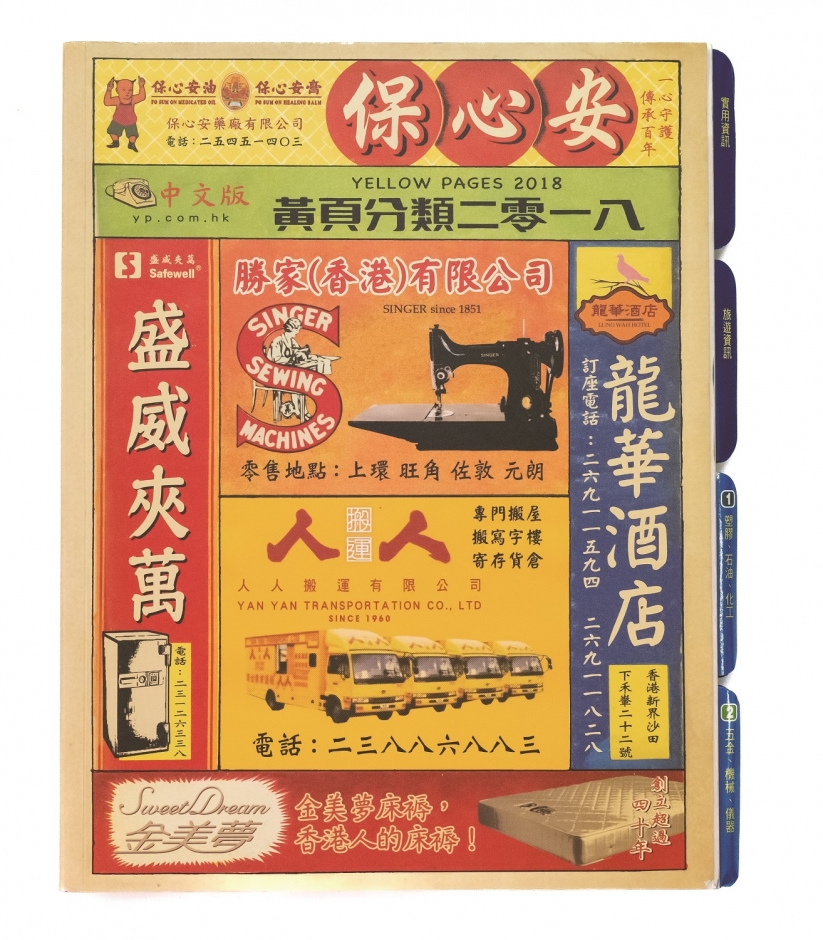

2018年黃頁分類電話簿

2018年黃頁分類電話簿

黃頁

黃頁

一本「活字典」

策展人梁嘉慧坦言,與Uncle Sam的合作就像翻閱一本「活字典」:「他在電話公司工作了二十五年,熟知電話的內部結構和通訊歷史,解答了我很多疑惑。撥輪電話不只是產品,它更承載了一代人的情感,見證電話作為日常通訊命脈的黃金時代。」

至於Uncle Sam則將這次展覽視為一個重要的契機,「第一,我能與大家分享有關香港電話公司的舊物,包括電話機和周邊物品;第二,適逢香港電話公司一百周年,意義更為重大。」他的話語裡流露的不只是收藏家的熱情,更是一份要為歷史留下印記的使命感。

(左)1970年代20號K電話,「K」是指按掣電話(Key pad),在原本的20號A電話機上更換音頻式按掣,取代攪盤。(右)香港第一間電話公司是由東方電話電力有限公司及大北電報公司合辦,1980年代為慶祝香港電話服務100週年電話,特別選出少量黑色電話電鍍成金色、白叻色及古銅色,並安排在各繳費中心及申請電話辦事處櫃台當眼處陳列和宣傳,租金與其他顏色的電話一樣。

(左)1970年代20號K電話,「K」是指按掣電話(Key pad),在原本的20號A電話機上更換音頻式按掣,取代攪盤。(右)香港第一間電話公司是由東方電話電力有限公司及大北電報公司合辦,1980年代為慶祝香港電話服務100週年電話,特別選出少量黑色電話電鍍成金色、白叻色及古銅色,並安排在各繳費中心及申請電話辦事處櫃台當眼處陳列和宣傳,租金與其他顏色的電話一樣。

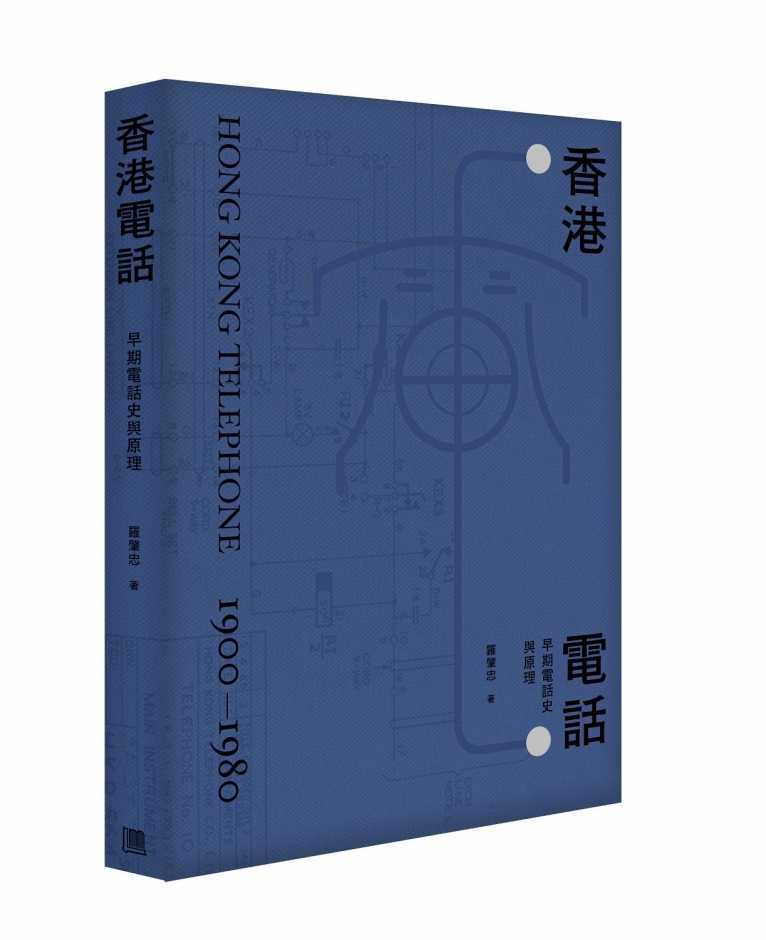

今年五月,Uncle Sam出版了《香港電話——早期電話史與原理》。書中以圖文並茂的方式回顧香港電話的發展歷程,並深入講解操作原理與技術細節。讀者翻閱書頁,彷彿走進一座縮小版的「電話博物館」,不僅能看到各式電話的外觀,也能理解它們背後的機械智慧。

這本書的出版,與展覽可謂相輔相成:書本提供詳盡的知識與記錄,而展覽則把那些影像化為實體,讓人可以近距離觸摸和感受。當觀眾聽見撥輪轉動的聲音,看到泛黃的電話簿,甚至走進舊式電話亭,便會意識到這些物件從來不只是「科技產品」,而是生活的載體,記錄了一代人的情感連結。

(左起)1995 年港島及離島住宅電話簿、1995年九龍住宅電話簿、1995年新界住宅電話簿

(左起)1995 年港島及離島住宅電話簿、1995年九龍住宅電話簿、1995年新界住宅電話簿

「撥個輪 — 香港電話珍藏展」既是一場懷舊之旅,也是一堂通訊史課。它提醒我們,科技的進步雖然令人驚嘆,但舊日的聲音與節奏,依然值得珍藏。撥輪電話的「嘀答」聲或許已經消失在日常生活中,但在展場裡,它們再一次響起,化為香港記憶的一部分。

撥個輪——香港電話珍藏展

日期:9月3日至9月29日

時間:11:00–21:00

地點:商務印書館.尖沙咀圖書中心(尖沙咀彌敦道83–97號華源大廈地下25號舖及1樓全層)

羅肇忠著作《香港電話——早期電話史與原理》

羅肇忠著作《香港電話——早期電話史與原理》

長途電話賬單,以橙色標誌配藍色橫條。

長途電話賬單,以橙色標誌配藍色橫條。