K11革命性藝展《築.聽.覺》結合建築美學與音樂

《築.聽.覺》展覽是K11藝術團隊的最新力作。展覽邀請國際級建築師、多媒體藝術家及本地音樂團隊,創作結合建築美學與音樂元素的藝術作品。

《築.聽.覺》展覽是K11藝術團隊的最新力作。展覽邀請國際級建築師、多媒體藝術家及本地音樂團隊,創作結合建築美學與音樂元素的藝術作品。 《築.聽.覺》展覽的七大展品中,最為矚目是「黃金泡泡」 (Golden Bubbles)。這作品由大型金色充氣物料製成,逾17.5高,貫穿整個中庭,在三個樓層與扶梯之間來回穿插,蔚為奇觀。

《築.聽.覺》展覽的七大展品中,最為矚目是「黃金泡泡」 (Golden Bubbles)。這作品由大型金色充氣物料製成,逾17.5高,貫穿整個中庭,在三個樓層與扶梯之間來回穿插,蔚為奇觀。

七大藝術作品包括貫穿中庭、橫跨三樓層,逾17.5米高的巨型金色裝置「黃金泡泡」;由1,848個一模一樣、排列有序的音樂盒所組成的音樂裝置「Myriad」;懸置地面的獨立裝置「電影院之島」,可讓觀眾俯身進入觀看專為展覽剪輯、有關香港的短片;可供觀眾同時觀看、觸摸、感覺、聆聽及嗅聞的互動竹林「竹.光.感」;結合香港真實及虛擬的景觀,以電影片段、聲音、Google Earth上的圖片及數據為材料制作而成的「都市掃瞄」;以及捕捉香港變幻城市面貌的照片展覽「我們生活在色彩當中」及「街道之聲」。

Myriad是一道氣勢十足的音樂盒墻,由1,848個一模一樣、有序排列的音樂盒組成,可播放45首耳熟能詳的旋律。觀眾可以通過和音樂盒的互動,創作獨一無二的多聲部樂曲。

Myriad是一道氣勢十足的音樂盒墻,由1,848個一模一樣、有序排列的音樂盒組成,可播放45首耳熟能詳的旋律。觀眾可以通過和音樂盒的互動,創作獨一無二的多聲部樂曲。

《電影院之島》顛覆了傳統看電影的方式。作品通過電影的幻想情節創造了一個猶如魔術師的盒子,在那裡將能看到城市的另一種感覺。把觀眾的身體分成一半,上半身融入於黑盒投影空間,而下半身仍站立在地面。

《電影院之島》顛覆了傳統看電影的方式。作品通過電影的幻想情節創造了一個猶如魔術師的盒子,在那裡將能看到城市的另一種感覺。把觀眾的身體分成一半,上半身融入於黑盒投影空間,而下半身仍站立在地面。

《築.聽.覺》的參展藝術家均為國際及本地知名的藝術家,包括北京建築設計公司「眾建築」、來自德國柏林的景觀建築工作室Topotek 1、香港建築領域的公共藝術創作團隊「近建築研究舍」、香港城市大學創意媒體學院及建築系助理教授Tobias Klein、韓裔攝影師Sarah Choi、駐香港建築師Colin Fournier及藝術家Marysia Lewandowska。而音樂創作團隊方面,則包括The Heman、Gravity Alterstra、Adrian Lo、徐嘉浩、Ghost Style及Yukilovey。

《築.聽.覺》七大展品包括:

「黃金泡泡」 (Golden Bubbles)由大型金色充氣物料製成,逾17.5高,貫穿整個中庭,在三個樓層與扶梯之間來回穿插,蔚為奇觀。整個裝置擁有燦爛奪目的金黃外表,反射周圍的環境及人流,形成扭曲流徜的另類現實。另一方面,觀眾亦可窺視這些金色漂浮物的內部,在萬花筒般的視覺效果中感受周圍稍縱即逝的絢麗影像。該展覽的藝術家為北京建築設計公司「眾建築」。

「Myriad」是一道氣勢十足的音樂盒墻,由1,848個一模一樣、有序排列的音樂盒組成,可播放45首耳熟能詳的旋律。觀眾可以通過和音樂盒的互動,創作獨一無二的多聲部樂曲。熟悉的聲樂能喚醒觀眾的舊時記憶,每一段旋律都有城市所賦予的獨特意義,讓觀眾重構自身與城市的親密關係。「Myriad」由德國柏林景觀建築工作室Topotek 1及作曲家Rebecca Saunders制作。

「電影院之島」(Cinema Island)為建築師Colin Fournier和藝術家Marysia Lewandowska跨界設計項目。作品顛覆了傳統看電影的方式。正如Lewis Carroll的著作《Through the looking glass》提及,鏡子的背後存在著另一個世界。此作品通過電影的幻想情節創造了一個猶如魔術師的盒子,在那裡將能看到城市的另一種感覺。把觀眾的身體分成一半,上半身融入於黑盒投影空間,而下半身仍站立在地面。短片《Everything》是根據法國作家Gustave Flaubert於其小說《Madame Bovary》中所提及,對早期消費主義的幻想為靈感,觀眾能從中感覺到對奢華的慾望。《電影院之島》探索與公眾互動的新形式-本地人對物質和非物質的觀點、界限,反映他們對現存及幻想中的慾望經濟。

「竹.光.感」由香港「近建築研究舍」設計,是一片可互動的「竹林」。這裝置可供觀眾同時觀看、觸摸、感覺、聆聽及嗅聞,而燈光從竹身的環狀空隙部分射出,並跟隨觀眾的動態調節燈光照明。當觀眾進入展區時,竹子底部的感應器會探測到觀眾的位置,並將訊息傳送至其他竹子,此時燈柱會一株株逐漸變暗,而音響也會傳送出陣陣鼓聲。這件竹製的互動藝術品是對香港城市中心日漸消失的自然環境的一個回應。

「竹.光.感」建築 / 裝置,一片可互動的「竹林」。這裝置可供觀眾同時觀看、觸摸、感覺、聆聽及嗅聞,而燈光從竹身的環狀空隙部分射出,並跟隨觀眾的動態調節燈光照明。

「竹.光.感」建築 / 裝置,一片可互動的「竹林」。這裝置可供觀眾同時觀看、觸摸、感覺、聆聽及嗅聞,而燈光從竹身的環狀空隙部分射出,並跟隨觀眾的動態調節燈光照明。

「我們生活在色彩當中」、「街道之聲」。以香港的大廈高樓及大街小巷為拍攝對象,展示現代香港都市中充滿活力與色彩的瞬間,同時表現這座城市一直在變化與消逝的歷史痕跡。

「我們生活在色彩當中」、「街道之聲」。以香港的大廈高樓及大街小巷為拍攝對象,展示現代香港都市中充滿活力與色彩的瞬間,同時表現這座城市一直在變化與消逝的歷史痕跡。

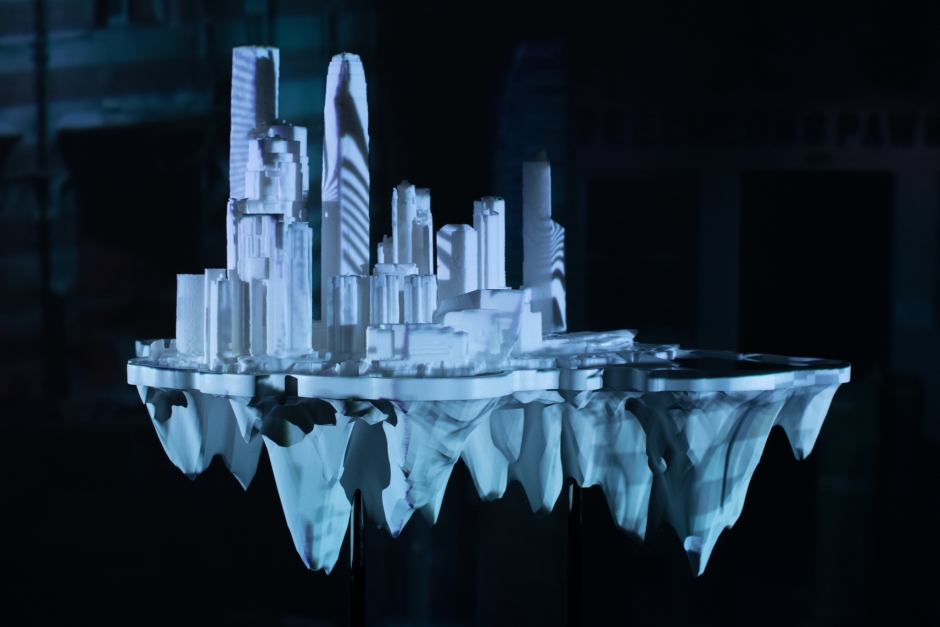

「都市掃瞄」建築 / 裝置。結合香港真實及虛擬的景觀,以電影片段、聲音、Google Earth上的圖片及數據為材料,創造實體的展品,質問香港的虛擬與真實之間的關係。

「都市掃瞄」建築 / 裝置。結合香港真實及虛擬的景觀,以電影片段、聲音、Google Earth上的圖片及數據為材料,創造實體的展品,質問香港的虛擬與真實之間的關係。

「都市掃瞄」是香港城市大學創意媒體學院及建築系助理教授Tobias Klein的作品,結合香港真實及虛擬的景觀,以電影片段、聲音、Google Earth上的圖片及數據為材料,創造實體的展品,質問香港的虛擬與真實之間的關係。

《築.聽.覺》同時呈獻六大本地音樂團隊編製原聲音樂,包括The Heman、Gravity Alterstra、Adrian Lo、徐嘉浩、Ghost Style及Yukilovey,為這次展覽主題各自編製一首原聲音樂,觀眾可以登入《築.聽.覺》的網站,一邊觀看展覽,一邊欣賞音樂。K11並首次為展覽提供數碼語音導航服務,觀眾可以按需要選擇,創造屬於自己的展覽體驗。

《築.聽.覺》展覽於三月十八日至五月十五日期間舉行,大部份作品皆為是次展覽特別創作,充滿互動性。

《築.聽.覺》展覽於三月十八日至五月十五日期間舉行,大部份作品皆為是次展覽特別創作,充滿互動性。

《築.聽.覺》展覽的策展人為「天之豊」(SKY YUTAKA) 創辦人李國欣及矢野豊。兩位建築師畢業於倫敦大學巴特利特建築學院,多年來致力於連接實踐、建築、景觀、文化項目和學術研究等不同領域。

《築.聽.覺》展覽的策展人為「天之豊」(SKY YUTAKA) 創辦人李國欣及矢野豊。兩位建築師畢業於倫敦大學巴特利特建築學院,多年來致力於連接實踐、建築、景觀、文化項目和學術研究等不同領域。

為呼應《築.聽.覺》的主題,K11 Design Store亦推出一系列與建築及音樂相關的精品,例如是建築模型、音樂耳機、積木玩具等等。這批精品網羅自世界各地的精選品牌,如美國Kickstarter 的CRAZYBABY浮磁喇叭、台灣MODELSHOP的動態木作模型等。同時,K11 Design Store與本地創意團隊Production Q合作,於K11 Design Store內推出《城市》展覽,展出三位本地著名藝術家張康生、Charles Munka及何倩彤的作品,展現藝術家眼內迴異的香港面貌。

為深化觀眾的展覽體驗,K11還特別安排了一系統藝術家講座及工作坊,邀請參展藝術家,就各自擅長的藝術領域主講,包括︰藝術之旅(眾建築);光影藝術(近建築研究舍);3D立體地圖(Tobias Klein);電影藝術(Marysia Lewandowska及Colin Fournier);街頭拍攝(Sarah Choi)

為了深化及延伸觀展,K11藝術團隊及策展人更為《築.聽.覺》展覽制定建議讀物清單,讓有興趣的觀眾得以深入了解建築藝術。成人書目包括︰Architecture Of Density (the Outside Volume Of Hong Kong Inside/outside) (Michael Wolf著)、《何藩:香港回憶錄》Fan Ho: A Hong Kong Memoir (何藩著)、Architectural Inventions: Visionary Drawing of Buildings (Bua, Matt 及Goldfarb, Maximilian著) 等。

(文 :Patrick Chiu,圖:K11) (前排左起︰「天之豊」(SKY YUTAKA) 創辦人矢野豊、K11香港區副主管林慧中、《築.聽.覺》策展人李國欣、參展藝術家北京建築設計公司「眾建築」、藝術家Marysia Lewandowska。 後排左起︰香港「近建築研究舍」、策展顧問Davina Lee、駐香港建築師Colin Fournier、香港城市大學創意媒體學院及建築系助理教授Tobias Klein。)

(前排左起︰「天之豊」(SKY YUTAKA) 創辦人矢野豊、K11香港區副主管林慧中、《築.聽.覺》策展人李國欣、參展藝術家北京建築設計公司「眾建築」、藝術家Marysia Lewandowska。 後排左起︰香港「近建築研究舍」、策展顧問Davina Lee、駐香港建築師Colin Fournier、香港城市大學創意媒體學院及建築系助理教授Tobias Klein。)