如歌的交響樂與器樂:鋼琴家拉娜與羅馬聖切契利亞管弦樂團 李雅言

「南北歐文化之別」是個有趣的議題,也許音樂上尤甚。弦樂樂器製作工藝、器樂協奏曲、甚至奏鳴曲曲式都可說源自意大利,但不久器樂演奏的中心便很快往北移。自十八世紀末,當海頓及其繼承者的交響曲於偌大的德語文化圈風行時,在意大利(和法國),管弦樂團卻服務於歌劇。德奧交響樂傳統從貝多芬、布拉姆斯到布魯克納和馬勒一直沒間斷,而傳統亦影響到「國民樂派」作曲家如捷克的史麥塔納和德伏扎克、以及北歐的葛利格、尼爾森與西貝流士等。可是南北歐文化從無脫鈎:德國的文人雅士,無不南下「大旅遊」(Grand Tour),到風光明媚的「歐洲文化之發源地」羅馬尋根與採風;大文豪歌德和作曲家孟德爾遜便是表表者,而德奧有哪所歌劇院不會上演意大利歌劇?

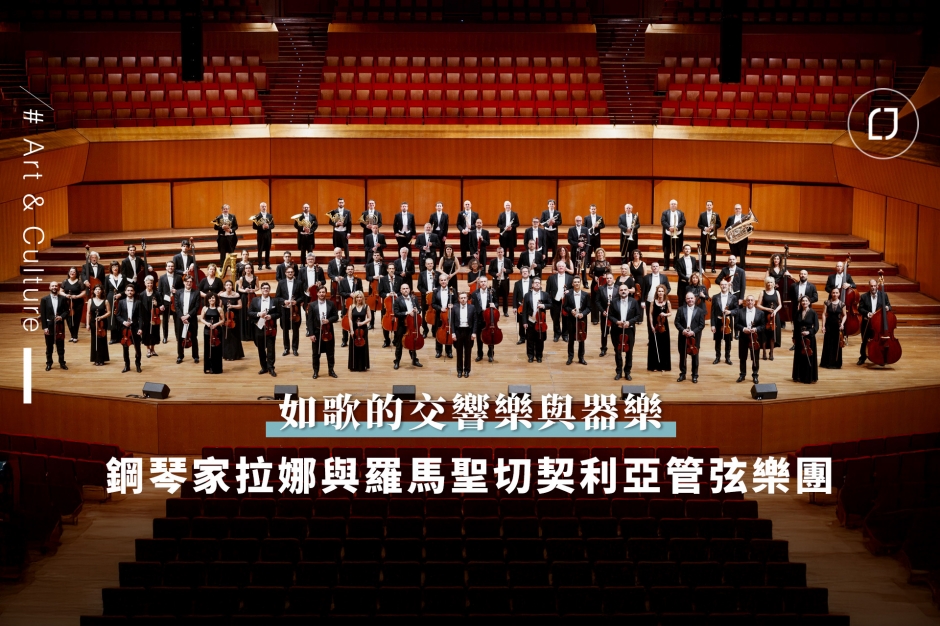

意大利的現代管弦音樂傳統,可說是源自羅馬聖切契利亞管弦樂團(Orchestra dell‘Accademia Nazionale di Santa Cecilia- Roma):她是意大利首隊專為演奏交響樂而設的管弦樂團,亦是唯一一隊享負盛名的南歐管弦樂團。雖然樂團到了1908年才成立,但學院自1895年起已有管弦音樂會系列(是以才有「馬勒於1907年曾指揮樂團」之說)。樂團自成立初期已經常常演出德奧交響樂作品,亦常邀請著名德奧音樂家作客席指揮。但樂團最為人所津津樂道的,則肯定是「本地」作品、雷史碧基(Ottorino Respighi)代表作《羅馬之泉》(Fontane di Roma)和《羅馬之松》(Pini di Roma)分別在1917年和1924年的首演。

樂團的交響樂錄音一直不多。是唱片公司把樂團標籤化,認為德奧樂團演奏德奧作品才會有市場?是樂團的演奏水平的確較中西歐、甚至東歐與北歐的頂尖樂團略遜一籌?還是樂團經營不善?三者皆有道理,但也許前者尤甚:十分諷刺,樂團很多錄音曲目竟為歌劇,即這隊「專業純交響樂樂團」的「課外活動」!同樣諷刺的是,為於意大利北部的米蘭史卡拉歌劇院,到了八十年代初則創立了史卡拉愛樂樂團(Filharmonica alla Scala),「反向」以演奏交響樂為「課外活動」!其實歌劇院樂團演奏交響作品、交響樂團演奏歌劇,證明了兩類音樂的相輔相承。

聖切契利亞管弦樂團受國際關注,是近十多年的事;七年前率領樂團來港首演的前任總監安東尼奧·帕帕諾(Antonio Pappano)功不可沒。他在名為《意大利人的性格》(The Italian Character)的樂團記錄片中,把樂團的「意大利」性格描繪為「具歌唱性、激情、戲劇性、神經敏感的、充滿驅動力、浪漫和親䁥的」:「意大利人都喜歡當主角,所以如果能讓他們合奏的話,樂聲會是多麼的洶湧。」樂團的單簧管首席 Alessandro Carbonare 曾在柏林愛樂樂團、紐約愛樂樂團和芝加哥交響樂團演奏過;他坦率地比較自己樂團與上述三隊:「聖切契利亞並不是最準繩的樂團,你總會覺得有些許不到位的地方。但她肯定是最具音樂感的樂團之一!」

聆聽樂團錄音,你立刻便會感受到那種所謂的「意大利性格」。如果音樂也分冷暖色調的話,那麼聖切契利亞的音色肯定屬於暖色調:激情豪放而偶覺不修飾的弦樂組,以及毫不害羞、有點露骨的銅管。帕帕諾強調,意大利人喜歡熱情地歌唱,而自己鼓勵樂團做的,便是 Bel Canto(美聲歌唱)。曾長期擔任英國考文花園皇家歌劇院總監的帕帕諾,引用這個「非常意大利」的歌劇名詞來描述此隊「專業交響樂團」,有趣不?更有趣的是,去年剛上任的新音樂總監、英國指揮丹尼奧·哈汀(Daniel Harding)並無歌劇指揮背景,而他跟樂團的首個錄音卻是普契尼的《托斯卡》!哈汀恰巧也在十多年前拍攝的上述紀錄片中出現。他肯定了不同樂團存在地方差異:有些樂團偏好指揮一步一步指導他們,但意大利樂師則喜歡被指出問題所在,之後指揮放手讓他們以自己解決。順帶一提,樂團現在到底還有多「意大利」?到了現在,樂團的外國樂手仍然屈指可數。

指揮:丹尼奧·哈汀

指揮:丹尼奧·哈汀

樂團的「母組織」、以天主教教義中的音樂守護神命名的聖切契利亞國家學院,以「最古老的音樂團體」之一見稱,其歷史迂迴曲折,這兒不贅。她現在雖因其樂團受人注目,但她一直匯集了意大利最頂尖的音樂家,是重要的音樂學院和研究所;意國最出色的音樂家都是其院士。偕樂團於本年11月20日在香江獻藝的西西里島鋼琴家貝雅斯・拉娜(Beatrice Rana)是學院最年青的院士。三十出頭的拉娜,2013年於備受矚目的范・克萊本鋼琴大賽獲銀獎後便聲名大噪;比賽一直是年青鋼琴家的「成名」機會(今年6月初,港人沈靖韜便因為於此奪冠而人氣急升)。拉娜的啓蒙老師是誰?正是該比賽的首位意大利得獎者 Benedetto Lupo;亦為她之後在學院深造的指導老師。

也許以「秀麗雍容」來形容拉娜的風格最為恰當。即使在「最可火花四濺」的樂段,你也不會找到半個爆炸性的和弦,但她的演奏並不陰柔。有氣質但不是那種拒人於千里外的高貴。含蓄內斂嗎?她的音色雖不熾熱,但也不冰冷;相反,是可人和親密的。造句乾淨雅緻而有條理,秀美的連奏樂句尤為感人;處理有結構感卻不以結構感掛帥。秀氣的背後,是一種帶有詩意的歌唱性:拉娜竟有把鋼琴化作旋律性樂器的本事。

拉娜在港上演的是詭異和色彩斑斕的拉威爾鋼琴協奏曲:從作曲家出生地巴斯克的施律到所謂「爵士樂元素」,作品素材豐富多變。但作曲家明確表示作品並不求深邃,其精髓卻是炫技和娛樂性。(炫技的可不只是鋼琴,還有的是樂團的管樂獨奏!)以拉娜的音樂性格,詮釋這首實不簡單的作品應很有趣。

鋼琴:貝雅斯·拉娜

鋼琴:貝雅斯·拉娜

音樂會以威爾第的中年歌劇《西西里的晚禱》序曲開始、並以拉赫曼尼諾夫的第二交響曲作結。驟眼覺得音樂會曲目奇怪,但立即想起拉赫曼尼諾夫的作品旋律性豐富、濃郁厚重、延綿不絕。這場音樂會由熱情的聖切契利亞管弦樂團表現其歌唱性的代表作品,應該會是對交響音樂旋律和色彩的肯定!

羅馬聖切契利亞管弦樂團

日期及時間:11月 20 及 21日(星期四及五)晚上八時

地點:香港文化中心音樂廳

票價:$450 至 $1,450

網址:https://www.lcsd.gov.hk/CE/CulturalService/Programme/tc/music/programs_1836.html