易智言 變賣孫中山

電影尾段在台北街頭追逐,兩個男孩在深夜西門町霓虹燈下扭打起來,「拍的時候深夜兩三點,本來西門町的燈都關了,是我們逐家逐戶拍門叫他們開的。」為怕被認出,他們戴上了最平宜的面具,超萌的。

電影尾段在台北街頭追逐,兩個男孩在深夜西門町霓虹燈下扭打起來,「拍的時候深夜兩三點,本來西門町的燈都關了,是我們逐家逐戶拍門叫他們開的。」為怕被認出,他們戴上了最平宜的面具,超萌的。

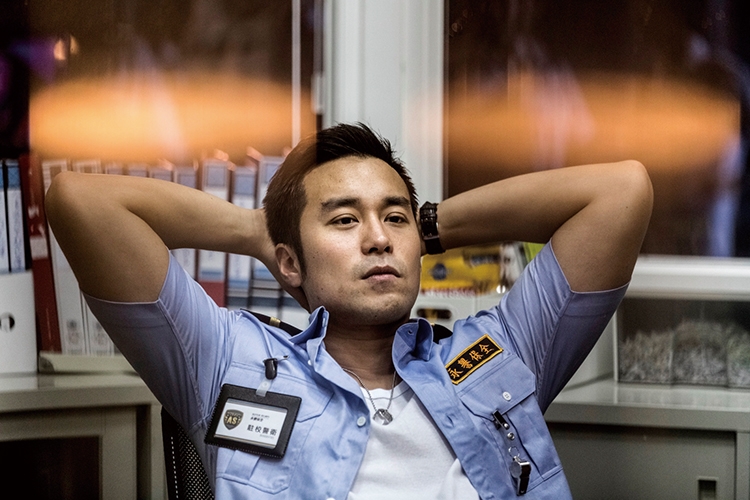

黑色幽默 《孫中山》主演的都是素人,但有張孝全及張書豪客串。

《孫中山》主演的都是素人,但有張孝全及張書豪客串。

《行動代號:孫中山》的故事簡單,電影講述中學生阿左因為缺錢交班費,有天突然想到打孫中山的主意。他策劃同學去偷貯物室的孫中山銅像,把它變賣。就在計劃的當下,發現了學校另一個同學,也有一模一樣的計劃。

《孫中山》的主題,相當明顯,就是談跨代貧窮。這題材本來沉重,但導演把他處理得輕鬆幽默,十分黑色。其中一場戲,就是兩個有同樣偷銅像的計劃的少年,為了令對方放棄,立下了一場比賽,看誰的家比較窮。「寫這場戲,我一邊寫一邊笑。它本來出於我另一個劇本,寫棒球打假球,當他們知道這樣可以賺錢,又太多人想進這球隊,為了評估甚麼人可以進來,於是來比家裡有多窮。『你上一次吃牛扒是甚麼時候?』他們的Checklist不是看你體重身高、打擊能力,而是看誰比較需要這筆錢。」

聽來荒謬絕倫,但易智言誓言要在新作中談貧窮,背景卻是真實而殘酷的。他的靈感來源有幾個,其中部分成了他的社會意識啟蒙。「我在07年認識一個15歲的演員,09年再碰到他,他念美術班,他就告訴我,有點念不下去了,因為念美術需要用電腦,但一台Apple電腦加軟件要七萬台幣,他家裡沒有錢。學校雖然有設備,但有30-40人輪流用,所以從高中開始,他功課從來做不完,做完也做不好,老師永遠說他不用功。然後,果真他後來就放棄了,畢業先去當兵,到現在勉強念在讀大學夜間部,也是在混日子。」

感覺階級 新一代都人生態度都很Hea,易智言寫的對白,也想表達出他們這一代的無聊。

新一代都人生態度都很Hea,易智言寫的對白,也想表達出他們這一代的無聊。

第二個故事,要回到易智言的高中階段。那一年,他15歲。

「高中我考到建中,那是台北最好的學校。第一學期我做班長,要收班費。所謂班費,是用來做T恤、或要不要跟女生聯誼等等。」易說:「我記得當時有人提議$500,有人提$1,800,結果談了六個星期都沒結果,我就想,還說建中是最好的學校,這些人都是白癡、呆子。當時我朋友就說:『你有沒有想過,有人提$500有人提$1,800,中間差了一千多塊,那等於說,同學要省下30-40頓飯!他們為了吃飯,當然不可能同意交$1,800,我那時候才想到,所謂講求效率,真的是非常中產的想法。』易智言父親是醫生,家裡算是中上階層了,「當年我15歲,第一次感覺到階級,感覺到貧窮。」

思考左派

思考問題,回應社會,他的新作看來是輕鬆喜劇,內裡卻多了一份人文關懷,他透過電影提出問題:「現在社會已經有這個狀況了,應該有配套,而不是讓它越來越嚴重。但現在台灣在整個制度的設計,會讓它越來越嚴重。簡單說,我覺得台灣這十幾二十年,是極度右派的Ideology,是不是我們應該過來看一下?是否要平衡一下對社會主義的想法?」

喜劇包裝,但內容上《孫中山》是言志的。它明顯有政治隱喻,最明顯不過的,是它講孫中山過時了,國父餘下的價值,就是拿來賣。對於電影中的政治解讀,他說:「這電影談貧窮,說它不Political是騙人的。主角叫阿左,我的確是希望它有一點左派、社會理想的意思。我覺得,現在講到左派會特別敏感,你看英國、 德國、北歐,對社會有不同概念,其實就是一個理念。現在台灣太右派了。可是它作為電影,我書寫的還是這些人物的困境,他們遭遇了甚麼,怎麼解決?還有,就是他們最後對未來的想像與看法。」

要言志,要風格,他兩部電影都堅持用素人主演,「其實我拍《藍色大門》也拖了三年才拍,投資者一直希望我用吳彥祖跟舒琪主演,但我堅持用素人,結果它當年票房也只有幾百萬台幣。」他思考拍片方法,「一般中港台拍電影都拍幾百萬呎Footage,這是所謂帝國電影方式,因為是美國發明的。但台灣是個小國,她為甚麼要用這方式去拍?」「台灣電影狀況不好。」易導承認:「今年到現在的台灣電影,大部分都是賠的。因為如果電影要台灣,香港兩邊上映,結果還是要賠錢,變成要拍,就要跟中國合拍。合拍就要跟他們的條件,不只題材,還有用中國明星演員。不然在台灣自己拍,成本就一定要低。」解決方法?大家還在努力:「我不是完全悲觀。台灣有很多活力的地方,也是狀況不好,變成一個anarchy無政府狀態,這也可以試,那也可以試!這樣才有活力!」他苦笑。

文:何兆彬 圖:Ben Tam

《行動代號:孫中山》現已上映

《行動代號:孫中山》現已上映